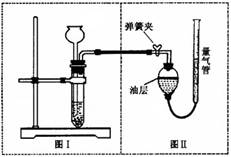

(8分)小明设计了如下图所示的实验装置来证明氧化铜也能加快过氧化氢溶液的分解,并与相同条件下MnO2的催化效果做比较,实验时间均以生成30 mL气体为准(即比较反应的快慢程度)。

用图示装置测量产生气体的体积,其它可能影响实验因素均已忽略,相关数据如下:

| 实验序号 |

过氧化氢溶液体积 |

催化剂 |

待测数据 |

| ① |

15mL |

无 |

|

| ② |

15mL |

CuO(0.5g) |

|

| ③ |

15mL |

MnO2(0.5g) |

|

(1)检查图(Ⅰ)装置气密性的方法是: ;

实验②操作时图(Ⅰ)装置中加入药品和试剂的先后顺序是, (用化学式填写);

(2)图(Ⅱ)装置中油层的作用是阻止氧气与水的接触,防止氧气 。

(3)从设计原理看,实验中的“待测数据”是指 。

(4)如果要进一步探究CuO是否是该反应的催化剂,根据催化剂的定义,请完成下列实验。

| 实验步骤和现象 |

设计这一步骤的目的 |

| (1)取15mL过氧化氢溶液,加入0.5g CuO后,产生O2的速率比未加入时快得多 |

CuO能加快过氧化氢溶液的分解 |

| |

|

| |

|

定性和定量结合既是化学的重要思想,也是研究物质组成的重要方法。某研究性学习小组为检测实验室用H2还原CuO所得红色固体Cu中是否含有Cu2O(红色),进行了认真的研究。请你一起踏上探究之路,回答下列问题。

【查阅资料】①无水CuSO4遇水变蓝②高温灼烧CuO生成Cu2O和O2③Cu2O与稀H2SO4反应:Cu2O+H2SO4=Cu+CuSO4+H2O

【设计实验方案】

方案1取该红色固体加入适量稀H2SO4,实验现象为 ,结论为红色固体中含有Cu2O.

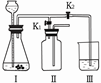

方案2装置如图所示,拟通过干燥管中CuSO4变蓝来判断红色固体是否含有Cu2O.

(1)为确保探究的科学、合理、安全.实验中还应采取的措施有 ;(填序号)

①加热前先排尽装置中的空气

②在氢气发生器与硬质玻璃管之间加一个干燥装置

③在盛有CuSO4的干燥管后再连接一个装有浓H2SO4的洗气瓶

(2)由方案2实验后得出结论:红色固体中含有Cu2O.写出红色固体Cu2O与H2反应的化学方程式

方案3 称得干燥坩埚(常用于固体加热的容器)的质量为ag,取红色固体置于坩埚中称得总质量为bg,在空气中高温灼烧至质量恒定,称得最后坩埚与固体总质量为cg.

(1)该实验方案最少得进行 次称量;

(2)若确认红色固体中含有Cu2O,则c与a,b应符合的数学关系式为 。

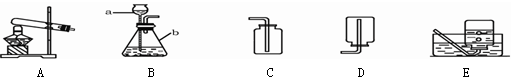

某化学兴趣小组利用下图装置探究制取气体的原理、方法及性质。结合装置图,回答下列问题:

(1)写出仪器的名称a b 。收集某气体只能用D装置,由此推测该气体具有的性质是 、 ;

(2)用大理石和稀盐酸制取二氧化碳时,可选用的发生与收集装置是 (填上图字母) ,化学方程式是 。

(3)该小组设计了如下图所示的实验装置,既可用于制取气体,又可用于探究物质性质。

①当打开K1、关闭K2时,利用I、Ⅱ装置,可进行的实验是 (填字母)。

a.大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳

b.锌与稀硫酸反应制取氢气

②当打开K2、关闭K1时,可以利用工、Ⅲ装置制得二氧化碳并验证其性质。为了进一步验证产生的气体是二氧化碳,该同学将气体通入Ⅲ中,则该装置中应加入的试剂为

(填化学式)。若在f装置中加入紫色石蕊试液,观察到的现象是 。得出的结论是 。(用化学方程式表达)

根据金属及其化合物的性质和用途,请回答:

(1)下列厨房用品所使用的主要材料,属于金属材料的是 (填字母序号),主要利用了其物理性质中的 性。

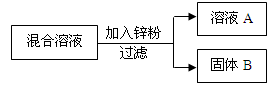

(2)某化学小组用一定量的硝酸银和硝酸铜的混合溶液进行了下图所示实验,并对溶液A和固体B的成分进行了分析和实验探究。

【提出问题】溶液A中的溶质可能有哪些?

【做出猜想】

①只有硝酸锌

②硝酸锌、硝酸银

③硝酸锌、硝酸铜

④硝酸锌、硝酸铜、硝酸银

【交流讨论】不合理的猜想是 (填序号),理由是 。

【实验探究】若猜想①成立,通过以下实验可探究固体B的成分,请填写下表。

| 实验步骤 |

实验现象 |

化学方程式及结论 |

| 取少量固体B,滴加 |

有气泡产生 |

固体B的成分是 |

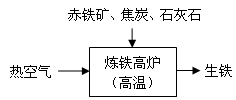

(3)下图是工业炼铁示意图。其中,焦炭的作用是燃烧提供能量和 ,生成铁的化学方程式是 。

有A、B、C、D四种单质,通常状况下,A、D是无色气体,B是红色金属,C是黑色粉末。现进行下列实验:①在D中加热B,生成一种黑色的固体物质;②C与①中的生成物混合,高温下得到B和一种无色气体;③向①的生成物中通入气体A并加热,得到B和水。

(1)根据以上实验,推断这四种单质的化学式:

A:__ __;B:__ __;C:__ __;D:__ __。

(2)写出①②反应的化学方程式:

①_______ _ ,基本反应类型

②

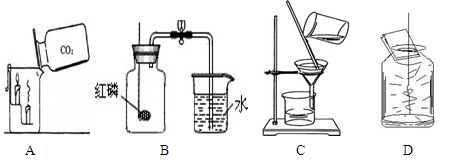

如图所示的是初中化学中的一些重要实验,请回答下列问题:

(1)实验A:倾倒CO2时观察到的现象是

(2)实验B:测得空气中氧气体积分数小于1/5的原因可能是(任意答一点):

(3)实验C:玻璃棒的作用是

(4)实验D:集气瓶内放少量水的目的是 ,观察到铁丝剧烈燃烧,火星四射,生成 ,放出大量的热。