金属过氧化物等可作宇宙飞船或潜水艇中的氧气再生剂,如:过氧化钠(Na2O2)在常温下能与人呼出的二氧化碳反应生成氧气,化学方程式为:2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2↑。为了验证该反应中氧气的产生,某兴趣小组的同学设计了如图所示的实验。

(1)A装置中所发生反应的化学方程式为 ;实验室确定气体发生装置时应考虑的因素是 ;检查A装置的气密性的方法是:将A装置中导气管上的胶皮管用弹簧夹夹住,往长颈漏斗中注入水至液面高出漏斗颈的下端管口,若能观察到 现象,即可证明装置不漏气。

(2)表明二氧化碳没有被过氧化钠完全吸收的现象是 。

(3)用带火星的木条放在集气瓶口检验氧气是否收集满,这是利用了氧气性质中的 ;

(4)如果用脱脂棉包裹一定量的Na2O2固体,然后向其中通入CO2,脱脂棉很快就燃烧此现象说明该反应为 反应(填“吸热”或“放热”);

(5)常温下水也能与Na2O2反应生成氧气和氢氧化钠,该反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O===4NaOH+O2↑,若要检验干燥的二氧化碳能否与过氧化钠反应生成氧气,对以上实验装置的改进为

(6)实验室中的过氧化钠如果保存不当,容易与空气中的CO2和水蒸汽发生反应变质。今称取10g过氧化钠样品(杂质不参加反应)放人烧杯中,向其中加入10g水,二者完全反应后。称量烧杯中剩余物质的总质量为18.4g(不包括烧杯的质量,且气体的溶解忽略不计)。试计算过氧化钠样品中杂质的质量分数(要写出计算过程)。

为了激发学生学习科学的兴趣,老师在课堂上为大家做了一个“燃纸成铁”的趣味实验.将一张滤纸(组成元索为C、H、O)用FeCl3浓溶液湿润,在酒精灯上烘干后点燃,滤纸变黑、红热,最终生成黑褐色物质。老师告诉大家,黑褐色物质中含有单质铁,小阳同学对此进行了分析验证。

(l)从反应物的组成分析,因为有 元素,反应后可能生成单质铁。

(2)将黑褐色物质故人稀盐酸中.发现有连续微小气泡产生,也可初步证明该黑褐色物质中含有单质铁,请写出相关的化学方程式: 。

(3)证明黑褐色物质中有单质铁有多种方法.请你列举一种简单的、不需要涉及化学反应的方法 。

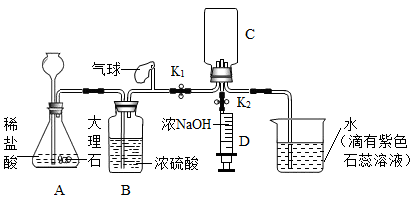

小忻同学设计如下实验装置(铁架台等仪器省略)制备CO2和验证CO2能与NaOH反应。

(1)装置B的作用是______。

(2)请补充画出装置C中a、b导气管

(3)小意分析实验后,发现此装置有明显不足,至少应添加一后冼气瓶F,你认为应该在_____(填装置编号)之间加入装有______(填试剂编号)洗气瓶F。

| A.浓NaOH溶液 | B.澄清石灰水 |

| C.饱和NaHCO3溶液 | D.饱和Na2CO3溶液 |

(4)打开止水夹K1,检查气密性,加入药品开始实验,当观察至装置E的现象是___________,可确定装置C收集满CO2

(5)当装置C中收集满CO2,关闭止水夹K2,把注射器D中的5mL浓的氢氧化钠压入到装置C中,化学方程式为__________________________________,观察到的现象是____________________。

(6)小平同学认为证明CO2与 NaOH反应,还应把注射器内D中浓NaOH溶液换成________,再做一次实验,其目的是__________________________。

科学家设想利用太阳能加热器“捕捉CO2”、“释放CO2”,实现碳循环。

(1)步骤1的化学方程式为 。

(2)为确定步骤2中的碳酸钙是否完全分解,设计的实验步骤为:取少量固体于试管中,滴加过量

溶液,若观察到试管内 ,则分解不完全。

(3)上述设想的优点有 (填字母序号)。

a.原料易得且可循环利用

b.充分利用太阳能

c.可全地域全天候使用

(4)CO2是宝贵的碳氧资源.CO2和H2在一定条件下可合成甲酸(HCOOH),此反应中CO2与H2的分子个数比为 ,若要检验1%甲酸水溶液是否显酸性,能选用的有 (填字母序号)。

a.无色酚酞溶液

b.紫色石蕊溶液

c.pH试纸

(5)请列举CO2的另两种用途 , 。

化学实验是学习化学的重要方法.请完成下列金属性质的实验

(1)实验一:比较铁、铜的金属活动性强弱,请你设计实验完成下表内容。

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论 |

| 金属活动性:Fe>Cu |

(2)实验二:镁、锌、铁三种金属与酸的反应。

[实验]取一定量的镁、锌、铁三种金属分别加入到溶质质量分数相同的稀硫酸中,充分反应,观察现象。

[结论]活泼金属能与酸反应。

[分析]①三个反应的共同特点是 ,写出其中一个反应的化学方程式 。

②若完全反应后,三个反应生成氢气的质量相等,原因是 。

如图所示,取三根粗细、长度均相同的光亮细铁丝,将其中两根分别盘成螺旋状,在每根铁丝一端绑上粗铜丝,另一端系一火柴,点燃火柴,待快燃尽时,分别插入充满氧气的集气瓶中(预先放入一些水).观察到:I、II中铁丝都剧烈燃烧,且II中铁丝燃烧比I中的更剧烈;III中铁丝没有燃烧。

(1)为什么III中铁丝不能燃烧?

(2)分析II中铁丝燃烧比I中的更剧烈的原因。