乌龙茶是介于红茶和绿茶之间的绿叶红镶边的半发酵茶。①制作原理:茶树的叶肉细胞内含有一种叫茶多酚的植物碱,可以在茶多酚氧化酶的催化作用下氧化,氧化的茶多酚使茶叶变红。 ②制作工艺:萎凋→做青→炒青→揉捻→干燥。最关键的便是做青阶段,将萎凋后的茶叶置于摇青机中摇动,叶片互相碰撞,擦伤叶缘细胞,从而促进酶促氧化作用。叶缘细胞被破坏,发生轻度氧化,叶片边缘呈现红色,叶片中央部分叶色由暗绿转变为黄绿,即出现“绿叶红镶边”。请结合你所学生物学知识,回答下列问题。

(1)茶多酚最可能存在于植物细胞的____________(填细胞结构)中,茶多酚氧化酶存在于细胞质基质,细胞擦伤有利于茶多酚与茶多酚氧化酶的充分接触。

(2)在做青时,需将温度控制在30~40℃范围内,其原理是_____________________,从而使茶叶边缘部分发生轻度氧化。

(3)在炒青过程中,是迅速将温度提高到70℃左右,目的是_________________,从而保持茶叶中部茶多酚不被氧化;从乌龙茶制作工艺和效果来推测70℃温度会导致__________(填“全部”或“部分”)叶绿素的破坏。

(4)某兴趣小组了解到乌龙茶的制作工艺和原理之后,为探究茶多酚氧化酶的最适温度设计了如下实验方案:

①取生长状况良好的新鲜茶叶120片,随机分成6组,每组叶片数目相同;

②预设实验温度依次为30℃、32℃、34℃、36℃、38℃、40℃;

③将各组新鲜茶叶放入预设温度的恒温箱中,保温1小时;

④观察并统计茶叶变成红色比例。

该实验小组设置的各个实验组之间互为__________实验。该实验小组在保温l小时后观察发现,各实验组茶叶颜色均为绿色,并无差异。经讨论分析,其实验失败的原因可能是:

_________________________________________________________________。

DNA亲子鉴定的原理是:从被测者的血液、口腔黏膜细胞或培育的组织内取出DNA,用限制性内切酶将DNA标本切成特定的小片段,放进凝胶内,用电泳推动DNA小片段分离,再使用特别的探针去寻找基因。相同的基因会凝聚在一起,然后利用特别的染料在X光下便会显示出DNA探针凝聚于一起的黑色条码。每个人的条码一半与其母亲的条码相吻合,另一半与其父亲的相吻合。反复几次,每一种探针用于寻找DNA的不同部位,并形成独特的条码,便可得到超过99.9%的分辨概率。回答:

(1)限制性内切酶能将DNA切成特定的小片段,这主要体现了酶的( )

A.专一性 B.高效性 C.多样性D.作用条件温和

(2)“探针”是指( )

A.某一个完整的目的基因

B.目的基因片段的特定DNA

C.与目的基因相同的特定双链DNA

D.与目的基因互补的特定单链DNA

(3)条码一半与母亲的条码吻合,另一半与其父亲的条码吻合。为什么?

(4)2002年6月,我国第一张18位点的“基因身份证明”在湖北武汉诞生。

①现行居民身份证具有一定时效(有效期),如10年、20年等,“基因型身份证明”是否如此?为什么?

②什么情况下,两个人的“基因身份证明”完全相同?

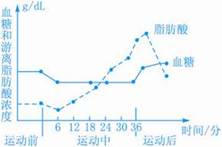

某人持续进行中等强度的运动,图1-6是运动前、运动中和运动后血糖和血液中游离脂肪酸浓度的测定结果。据图分析回答:

图1-6

(1)运动开始时,血糖下降是由于血糖大量进入细胞,经过________分解成________,同时合成________。

(2)运动过程中,6分钟后血糖保持在相对稳定的状态,主要直接依赖于________分解供应。

(3)运动初期,血液中脂肪酸浓度也下降,表明___________________________________。

(4)运动6分钟后,随着运动时间的持续,脂肪酸浓度反而上升,其原因是_______________________________________________。

恒温动物的体温恒定,是维持机体内环境稳定、保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。有人认为维持体温恒定的体温调节中枢位于下丘脑,有人认为位于脊髓。现给定四只大小相同、健康生长的小白鼠作实验材料,对上述问题进行探究。

实验步骤:

(1)将四只小白鼠分别定为甲、乙、丙、丁。甲鼠不作任何处理。

(2)乙鼠___________。

(3)丙鼠___________。

(4)丁鼠既破坏下丘脑,又破坏脊髓。

(5)将四只鼠放在寒冷环境下,观察各自的体温是否恒定。

(6)预期结果:

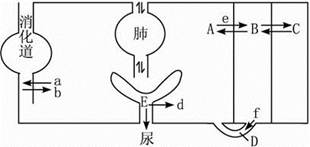

根据下图人体体液分布及物质交换示意图回答:

(1)水由消化道进入A,即过程b是以_______方式进行的,b过程不包括对大部分_______的吸收。

(2)人体细胞赖以生存的内环境包括图中的_______(写字母)。其中A中的水以_______形式进入消化道。

(3)A中的代谢废物排出的途径除图中表示的外,还应有_______。A和B的交换是通过_______进行的。

(4)过程e和f的渗透方向不同之处在于:前者_______,后者_______。

(5)过程e和d依次表示_______作用、_______作用。

(6)E和A相比,E中不含有的成分是_______。

科学家为了探究细胞衰老的影响因素,进行了如下实验。

实验Ⅰ:在相同的条件下,体外分别培养胎儿、中年人和老年人的肺成纤维细胞,结果见下表:

| 细胞来源 |

胎儿 |

中年人 |

老年人 |

| 增殖代数 |

50 |

20 |

2~4 |

实验Ⅱ:分别将老鼠、鸡、人和龟的体细胞在体外培养,结果见下图:

实验Ⅲ:将老年男性体细胞和年轻女性体细胞混合培养,当老年男性细胞停止分裂时,年轻女性细胞依然分裂旺盛。

实验Ⅳ:将年轻人体细胞去核后与老年人细胞完整融合;另将老年人体细胞去核后与年轻人的完整细胞融合,分别在体外培养,结果前者不分裂,后者分裂旺盛。

分析以上实验,回答下列问题:

(1)每个实验可以得出怎样的结论?

实验Ⅰ:_____________________________________________________________________。

实验Ⅱ:_____________________________________________________________________。

实验Ⅲ:_____________________________________________________________________。

实验Ⅳ:_____________________________________________________________________。

(2)影响细胞衰老的内在因素有哪些?

(3)实验Ⅲ的设计是否严密?应怎样改进?