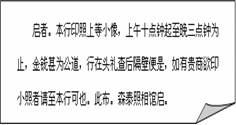

1863年3月7日,《上海新报》上刊登了如下的启事,由此可见

| A.照相留念已成为百姓生活的重要组成部分 |

| B.通商口岸的生活已发生一些变化 |

| C.上海居民的生活明显带有半殖民地的色彩 |

| D.标志中国照相业的诞生 |

我们中国人自古就有“同祖同宗”、“认祖归宗、”“寻根问祖”、“叶落归根”等民族认同感和归属感,下列与之对应正确的是

| A.夏、王位世袭制 | B.周、分封制 | C.周、宗法制 | D.唐、科举制 |

2008年12月23 日,大陆同胞2005年选出赠送台湾同胞的大熊猫“团团”、“圆圆”搭乘“熊猫专机”从成都飞抵台北。同机运往台湾的还有大陆同胞赠送台湾同胞的17棵珙桐树苗。“团团”、“圆圆”赴台,受到两岸各界和媒体高度关注,台湾岛内掀起“熊猫热”。这一事件主要说明了

日,大陆同胞2005年选出赠送台湾同胞的大熊猫“团团”、“圆圆”搭乘“熊猫专机”从成都飞抵台北。同机运往台湾的还有大陆同胞赠送台湾同胞的17棵珙桐树苗。“团团”、“圆圆”赴台,受到两岸各界和媒体高度关注,台湾岛内掀起“熊猫热”。这一事件主要说明了

A.和平符合 两岸同胞的共同愿望 两岸同胞的共同愿望 |

B.祖国统一是人心所向 |

| C.不同民族有相同的心理素质 | D.相同民族有不同的民族文化 |

邓小平同志曾说:“我们不再用‘解放台湾’这 个提法了。只要台湾回归祖国,我们将尊重那里的现实和现行制度”。这表明中国政府解决台湾问题的基本构想是

个提法了。只要台湾回归祖国,我们将尊重那里的现实和现行制度”。这表明中国政府解决台湾问题的基本构想是

| A.武力统一 | B.一国两制 | C.一边一国 | D.一中一台 |

海南中学团委与学生会工作计划里,准备在2011年组织一系列的纪念或庆祝活动,其中不可能有

| A.纪念辛亥革命100周年 |

| B.纪念“九一八”事变80周年 |

| C.纪念中国共产党成立90周年 |

| D.纪念红军长征胜利70周年 |

俄国十月社会主义革命是由城市到农村,中国新民主主义革命走由农村包围城市,最后夺取城市的道路。原因是

| A.俄国是工业国,中国是农业过 |

| B.俄国城市人口占多数,中国农村人口占多数 |

| C.二月革命以后,俄国大城市中反动势力受到削弱,中国大城市反动势力异常强大 |

| D.俄国废除了封建土地所有制,中国封建土地所有制根深蒂固 |