某兴趣小组同学对实验室制备氧气的条件进行如下探究实验。

(1)为探究催化剂的种类对氯酸钾分解速度的影响,甲设计以下实验:

Ⅰ、将x g 氯酸钾与1.0 g MnO2均匀混合加热

Ⅱ、将3.0 g 氯酸钾与1.0 g CuO均匀混合加热

在相同温度下,比较两组实验产生O2的快慢。则:Ⅰ中x的值应为________;此实验所用的实验方法为_________________;请写出氯酸钾和二氧化锰混合加热制取氧气反应符号表达式: 。

(2)乙探究了影响双氧水分解速度的某种因素。实验数据记录如下:

| |

双氧水的质量 |

双氧水的浓度 |

MnO2的质量 |

相同时间内产生O2的体积 |

| Ⅰ |

50.0 g |

1% |

0.1 g |

9 mL |

| Ⅱ |

50.0 g |

2% |

0.1 g |

16 mL |

| Ⅲ |

50.0 g |

4% |

0.1 g |

31 mL |

实验结论:在相同条件下, ;

(3)丙分别等体积等浓度的双氧水与等量的二氧化锰和氧化铜作用,比较谁的催化效果好。实验中应通过比较 就能达到实验目的。

.(10扬州27). (15分)叠氮化钠(NaN3)被广泛应用于汽车安全气囊,某兴趣小组对其进行下列研究.

【应用研究】

(1)汽车经撞击后,30毫秒内引发NaN3,迅速分解为Na、N2,反应方程式为_______。

【制备研究】

(2)将金属钠与液态氨反应得NaNH2,再将NaNH2与N2O反应可生成NaN3、NaOH和气体X,该反应的化学方程式为2NaNH3+N2O = NaN3+NaOH+X,实验室检验X气体使用的试纸是湿润________。

【Na2CO3质量分数测定】

工业级NaN3中常含有少量的Na2CO3,为测定样品中Na2CO3的质量分数设计如图

装置(已知H2SO4溶液与NaN3,反应不生成气体)。

(3)装置A的作用是_____。设计的实验步骤为:①精确称量样品,检查装置气密性;②打开弹簧夹,鼓入空气,称量装置C;③关闭弹簧夹,打开分液漏斗活塞;④再打开弹簧夹,_______;⑤再次称量装置C。计算碳酸钠含量至少需要测定______(填数字)个数据。根据制备反应,分析工业级NaN3中含有Na2CO3的可能原因_______。

【NaN3纯度测定】精确称量0.140 g NaN3样品,设计如图装置,测定其纯度。已知 (NaN3中的N全部转化为N2,其他产物略),反应中放出大量的热。

(NaN3中的N全部转化为N2,其他产物略),反应中放出大量的热。

(4)检查该装置气密性的方法是连接好装置,从水准瓶注水,量气管中液面与右边液面形成高度差,做好标记,一段时间后,两边高度差_____(填“变大”、“变小”或“不变”),说明气密性良好。

(5)使小试管中的NaN3样品与M溶液接触的操作是______。

(6)使用冷水冷凝的目的是______。反应前应将液面调节到量气管的“0”刻度,并使两边液面相平,反应后读数时,还需要进行的操作是_______。

(7)常温下测得量气管读数为67.2 mL(N2的密度为1.25 g/L),则实验中选用的量气管规格合适的是_____(填字母序号)。

A. 100 mL B. 1 L C. 2 L

(8)计算NaN3样品的纯度(写出计算过程)。

(10扬州26.) (10分)某研究性学习小组探究CuSO4溶液与NaOH溶液的反应产物。

(1)两溶液混合生成蓝色沉淀的化学方程式是_______。沉淀放置一段时间后,完全变为黑色沉淀,猜想是CuO。为验证猜想,将沉淀过滤、洗涤、烘干后,用CO还原得到红色物质,且生成的气体能使________,写出CO与CuO反应的化学方程式________。

(2)CuSO4溶液与NaOH溶液反应有时也会生成浅绿色沉淀 [化学式为CuSO4·3Cu(OH)2]和Na2SO4,则反应方程式为________。

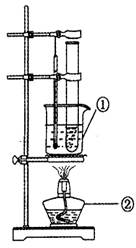

(3)为探究新制Cu(OH),的分解温度,设计水浴加热装置(如图)。

写出仪器的名称:①_______②_______。该装置采用水浴加热,其目的是_______。

(4)18℃时,将溶质质量分数均为10%的CuSO4溶液与NaOH溶液

混合后,测得混合液温度为22℃,说明该反应_____(填“放热”或“吸热”)。当水浴温度分别为30℃、60℃、90℃时,黑色沉淀出现的时间为:2分钟、6秒、1秒,则说明温度越高,Cu(OH)2分解速率越_____(填“快”或“慢”)。该实验说明,Cu(OH)2分解温度________(填“无确定数值”或 “有确定数值”)。

2010年5月12日,在苍茫海水中沉没了800多年的“南海一号”重见天日,其中的宋代铜钱已经锈迹斑斑.已知:铜绿的主要成分是碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3],它受热分解的化学方程式为:Cu2(OH)2CO3 2CuO+CO2↑+H2O

2CuO+CO2↑+H2O

某同学设计了如下实验,用来测定碱式碳酸铜受热分解后产生的水和二氧化碳的质量比.

实验用到的主要装置为:

(1)装置连接顺序为: .(填写编号)

(2)操作步骤及数据处理:

第一步检查气密性;

第二步装入药品,称取装置①和③的质量;

第三步试验后再次称取装置①和③的质量,记录数据如表;

质装置 量 时间 |

装置① |

装置③ |

| 实验前 |

220.0克 |

195.0克 |

| 实验后 |

222.1克 |

199.4克 |

根据以上数据可得产生的水和二氧化碳的质量之比为 .(要求写出最简整数比)

(3)结果分析;从下列选项中选出产生该实验结果可能的原因有哪些? .

A.二氧化碳没有被完全吸收 B.水没有被完全吸收

C.碱式碳酸铜药品中含有水分 D.碱式碳酸铜没有完全分解.

(10,威海12)有三种失去标签的溶质质量分数分别为15%、l0%和5%的盐酸溶液。限定你选择下列仪器和药品,设计两种不局的实验方案,辨别出最浓的和最稀的盐酸溶液。

实验仪器:精密温度计、剪刀、镊子、量筒、秒表、烧杯、大试管、胶头滴管。

药品:镁条

提示:①镁条和盐酸反应速度很快,通过观察放出气泡速度很难准确判断盐酸浓度的大小,所以不建议用这种方法辨别之。②当你设计一种方案时,不必用到所有的仪器。③在描述每种实验方案时,要求说明:观察或测定何种变量、需要控制的条件、选用的仪器、实验步骤及结果与推论。

(1)实验知识和技能准备:

用量筒量取一定体积的液体时,正确的操作方法是___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

向试管中加入块状固体药品的方法是_______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(2)把你设计的实验方案依次填写在下表中.

实验方案一:

| 你观察或 测定的量 |

需要控制 的实验条件 |

选用的 仪器 |

实验步骤 |

结果与推论 |

实验方案二:

| 你观察或 测定的量 |

需要控制 的实验条件 |

选用的 仪器 |

实验步骤 |

结果与推论 |

(3)为了排除实验过程中偶然因素的干扰,保证实验结果的可靠性,你认为还应该如何完善你的实验方案?

___________________________________________________________________________________________

(10南通24).在师生联谊晚会上,化学老师表演了“吹气生火”的魔术。用棉花将一种淡黄色的固体包裹其中,将一根长玻璃管插入棉花团中吹气,稍后棉花团剧烈燃烧起来。同学们为了揭开这个魔术的秘密,进行了如下探究。

【相关信息】①淡黄色固体成分是过氧化钠(Na2O2)。

②吹出的气体主要成分有氮气、二氧化碳和水蒸气。

③过氧化钠与氮气不反应。

④碳酸钠溶液呈碱性。

【分析讨论】根据棉花团剧烈燃烧的现象分析,反应中除了生成氧气外,还说明过氧化钠发生的反应是▲(填“吸热”或“放热”)反应。

【提出猜想】同学们发现残留固体呈白色,对该固体成分进行猜想:

猜想Ⅰ:固体成分是Na2CO3, CO2参加反应。

猜想Ⅱ:固体成分是NaOH, H2O参加反应。

猜想Ⅲ:固体成分是▲,CO2和H2O均参加反应。

【实验探究】同学们在老师带领下用足量且潮湿的CO2气体通入过氧化钠粉末中,充分反应后,取白色固体于试管中配成溶液,设计实验对猜想进行验证。

验证Ⅰ:向溶液中滴加稀盐酸,发现有气泡产生。有同学认为固体成分仅含有Na2CO3。

验证Ⅱ:蘸取少量溶液滴到pH试纸上,与标准比色卡比较,pH大于7,有同学认为固体是NaOH。请问此结论是否正确?▲(填“正确”或“错误”),原因是:▲。

验证Ⅲ:先向溶液中加入足量的▲溶液,看到白色沉淀产生,写出反应方程式▲;然后向上层清液中加入▲溶液,看到溶液呈红色,验证了猜想Ⅲ是正确的。

【实验反思】由验证Ⅲ的结果可知,验证Ⅰ的结论错误,因为它不能排除▲的存在。

【拓展延伸】根据探究所获得的知识,有同学认为可以用过氧化钠做“滴水生火”的魔术,从燃烧的要素考虑,你认为要使魔术成功必须控制 ▲的用量。