(15分)【中外历史人物评说】

材料一 西洋立国,有本有末。其本在朝廷政教,其末在商贾。造船制器,相辅以益其强,又末中之一节也。……彼之所长,循而习之;我之所短,改而修之。……以中国之大,土田之广,因地之制,皆可使富也;用民之力,皆可使强也;即吾所谓自治也。舍富强之本图,而怀欲速之心,以急责之海上,将谓造船制器,用其一旦之功,遂转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。

—郭嵩焘《条议海防事宜》(1875年)

材料二 三代以前,独中国有教化耳,故有要服、荒服之名,一皆远之于中国而名曰夷狄。自汉以来,中国教化日益微灭,而政教风俗,欧洲各国乃独擅其胜,其视中国,亦扰三代盛时之夷狄也。中国士大夫知此义者尚无其人,伤哉卜·…三代以前,皆以中国之有道制夷狄之无道。秦汉而后,专以强弱相制,中国强则兼并夷狄,夷狄强则侵陵中国,相与为无道而已。自西洋通商三十余年,乃似以其有道攻中国之无道,故可危矣。

—郭嵩焘《使西纪程》(1876年)

材料三 光绪二年(1876年),有位出使英国的大臣郭高赢,做了一部游记。里头有一段,大概说,现在的夷狄和从前不同,他们也有两千年的文明。唆哟!可了不得。这部书传到北京,把满朝士大夫的公愤都激起来了,人人唾骂……闹到奉旨毁版,才算完事。”

—梁启超《五十年中国进化概论》(1922年)

(1)根据材料一、二,概括郭嵩焘关于中西关系的基本认识。(8分)

(2)综合上述材料并结合所学知识,评价郭嵩焘的观点。(7分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 1946年,中国民主建国会主张:“建设一种新资本主义的经济和新民主主义的政治,而其斗争方法和态度又是和平的、渐进的,在本质上是改良的”;“走向改良进步的道路,坚决反对保守反动的道路,也不愿意走向暴力革命的路”。这一主张得到了多数党派的赞成。

——《中国现代史资料简编》

材料二 1947年底到1948年初,中国民主同盟指出:“在民主运动胜利高潮快要到来的现阶段,中国已经分成了两个营垒,一方面是反动的营垒,另一方面是革命的营垒;一方面是民主的人民的营垒,另一方面是独裁的反人民的营垒。不是属于这个营垒,就是属于那个营垒。中间的地位是已经不再存在了。”

——《中国民主同盟历史文献》

(1)根据材料一、二,指出民主党派的政治主张发生了哪些变化。(8分)

(2)说明民主党派的政治主张发生变化的原因。(12分)

阅读下列材料:

材料一朝鲜战争是第二次世界大战后规模最大的局部战争之一。这场战争由于以美国为首的10多个国家的军事干预而演变成一场侵略与反侵略的国际战争。美国、中国以及苏联不同程度地卷入这场战争……美国打着“联合国军”的名义,其目标是遏制苏联的共产主义扩张。为了支援朝鲜人民的反侵略斗争,保卫祖国的安全,中国政府和人民派出志愿军进入朝鲜,同朝鲜人民军并肩作战,最终赢得了朝鲜战争的伟大胜利。

——引自《朝鲜战争》

材料二历史上,石油与国际争端密切相关。1973年10月,第四次中东战争爆发,阿拉伯国家要求支持以色列的西方国家改变对以色列的庇护政策,决定利用石油武器教训西方大国。1 0月1 6日,石油输出国组织提高石油价格,第二天阿拉伯产油国减少石油生产,并对西方国家实行石油禁运。两个月后石油价格提升了3—4倍。西欧和日本为了各自的利益和保证原油,被迫公开谴责以色列的侵略行径,对美国支持犹太复国主义政策采取拒绝合作的态度,纷纷直接同阿拉伯产油国谈判签订石油贸易协定。

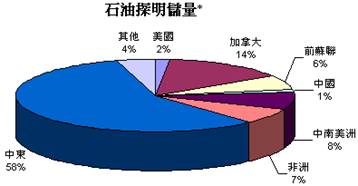

材料三 2003年世界石油探明储量

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,概括朝鲜战争爆发的背景。

(2)材料二中提到“石油与国际争端密切相关”。请结合20世纪的有关史实加以说明(举两例即可)。(2分)

(3)从朝鲜战争到伊拉克战争反映了西欧国家和美国的关系发生了什么变化?据材料一二分析,为什么西欧和日本一改追随美国的政策,而与阿拉伯国家合作?(6分)

阅读下列材料:

材料一 (美国总统威尔逊宣称)总统再公不能像在我国如此之长的历史中那样仅是个国内的人物了。我国的力量和资源已上升到头等地位,从今以后,我们的总统必须水远是世界列强的领袖之一……我们要把他看做是每时每刻都在担任海军司令的人物,他可以命令我们到世界任何地方去。

——引自布鲁斯特·C·丹尼《从整体考察美国对外政策》

材料二建立一个世界上所有国家都参加的联盟(国联),不管是大国还是小国,—起合作来维持和平,这是威尔逊总统梦寐以求的事……联盟,从来就没有取得它的创始人所期望达到的出色成就……在所有重大危机中,人们要么是不听国联的话,要么就是根本不理它。

——引自伯思斯·拉夫尔《世界文明史》

材料三联合国成立以来头三十年的成就,尚可予人深刻印象……但它在普遍裁军方面却一事元成。它也未能制止苏美之间日益增长的摩擦,而这种摩擦肯定是对国际和平的威胁……然而,可以论断,联合国由于提供权宜的解决办法和讨论各种牢骚的讲坛,有助于防止两个巨人的迎面冲突。结果,种种危机愈演愈烈,成为剧烈的争吵,但未形成毁灭世界的大规模的祸殃。

——引自伯思斯·拉夫尔《世界文明史》

请回答:

(1)比较材料一和材料二,说明美国倡导建立国联的目的。

(2)材料二的作者对国联在制止国际危机方面的分析是否正确?请说明理由。

(3)材料三是如何评价联合国的?你是否赞同这种观点?

(4)从材料二、三中看,国联和联合国存在哪一相同的问题?分析其原因。

阅读下列材料:

材料一据德国《明镜周刊》9月28日报道,今年10月3日是东西德统一20周年纪念日,同时也是德国完成第一次世界大战全部赔款的日子。届时,德国政府将向法国政府交付6870万欧元(6.23亿人民币)的最后一笔战争赔款。

——引自国际在线2010年9月29日专稿

材料二在东德长大的默克尔表示:“柏林墙被推倒20周年提醒我们,能够让德国统一和欧洲团结,是多么难以置信和幸运。在上世纪80年代,我从来没想过柏林墙在我有生之年会倒下。” “德国统一仍未完成……我们必须解决这个问题,否则无法达致(德国东部和西部)生活质素的平等。”

——引自金羊网2009年11月10日《柏林墙倒塌20周年,默克尔:德国统一仍未完成》

阅后回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出第一次世界大战后德国的战争赔款形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“柏林墙”是如何出现的?默克尔认为“德国统一仍未完成”的原因是什么?

A.[选修1—历史上重大改革回眸]

材料一马丁·路德提出“因信称义”说。他认为,灵魂得救只需靠个人虔诚的信仰,根本不需要教会的烦琐仪式。上帝的恩典是上帝给人的礼物,只有上帝才能赦免罪人。信徒得救不靠行为,全凭信仰。要得救上天堂,不靠教会或行善。更不靠赎罪券。

——《路德选集》

材料二资本主义精神与传统精神是相对的。传统精神不讲效率,不受任何道德伦理的约束而不择手段地攫取财富。而资本主义意味着以“合理的”手段追求最大限度的利润,与此对应的资本主义精神表现为对生活的理性态度, 讲求效率和效果的做事方法。

新教尤其是加尔文教, 对于西方资本主义精神的产生“发生过巨大无比的杠杆作用”。

——摘编自马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》

(1)如何理解材料一中马丁·路德“因信称义”学说的人文主义色彩?

(2)根据材料二,指出“资本主义精神”的核心内涵。为什么说加尔文的宗教改革思想“尤其”有利于上述“资本主义精神”的产生?

B.【选修4—《中外历史人物评说》】

阅读下列材料,回答下列问题:

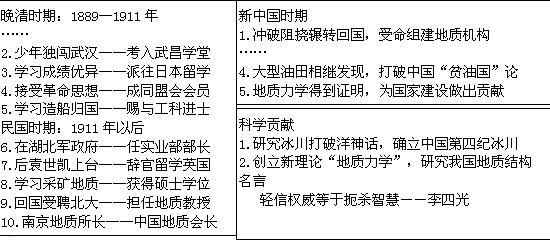

材料一 下表摘自于一教师的《李四光》教学提纲

材料二当正面攀登受到阻碍、不能前进到山顶时,就要有勇气走一段困难的、危险的下山道路,去寻找能够登上山顶的新路线。这样做并不是放弃登山的目标,而是为了更好地向上攀登,到达山顶。

――列宁

(1)据材料一和所学知识,概述李四光“辞官留学英国”的社会背景和向“权威”挑战的主要事迹。

(2)在苏俄的社会主义建设的实践中,列宁如何“有勇气走一段困难的、危险的下山道路,去寻找能够登上山顶的新路线”?

(3)从上述两位杰出人物的经历与话语中,你能感受到他们哪些相似的精神品质或人格魅力?