近代以来,一些政治词语的翻译和使用几经波折。阅读下列材料回答问题。

【总统】

材料一 1817年(嘉庆二十二年)两广总督蒋枚钻在向朝廷报告有关美国船只走私鸦片问题时,称米利坚“该夷并无国主,止有头人,系部落中公举数人,拈阉轮充。”

——中国第一历史档案馆编《鸦片战争档案史料》第一册

(1)材料一中将美国总统当成了什么人?这反映了什么问题?

材料二 1861年的《大美联邦志略》,则称总统为“国君”:“军务大权,不分邦国,凡水陆之兵将,概归国君节制”、“行事之权,专于国君”。

——引自裨治文《大美联邦志略》

(2)如何看待材料二中对美国总统的理解?

【民主】

材料三 19世纪50年代,Democracy(民主)被翻译为“众人的国统,众人的治理,多人乱管,小民弄权”

——引自麦都思主编《英汉字典》

材料四 进入二十世纪以后,思想界逐渐不再沿袭以往字典中惯用的“乱管”、“弄权”的字眼来解释民主,商务印书馆在1902年出版的《华英音韵字典集成》,对Democracy(民主)的解释,解释为“百姓操权”。

(3)上面这两则材料中对民主的态度有什么不同?根据所学知识,分析发生变化的原因

(4)综合上述材料,你得到哪些认识?

阅读下列材料,回答问题。(共10分)

两宋期间,丝绸之路被金﹑西夏等所阻,对外贸易只好集中在东南沿海的海路进行。当时与宋朝通商的海外国家,共五十多国,总称为“海南诸国”。中国过去的海外贸易,主要为统治阶层带来珍贵的奢侈品,整体经济收益不大。然而,宋朝的海外贸易不仅在规模上远超过前朝,而且为政府取得了可观的经济收益。宋朝因此增设机关负责管理和推广海外贸易。

——杭侃《两宋﹕在繁华中沉没》

(1)宋代以前,中国的海外贸易有哪些重要的通道?

(2)从材料看,宋代的海外贸易呈现哪些新特点?

(3)简要分析宋代海外贸易兴盛的原因。

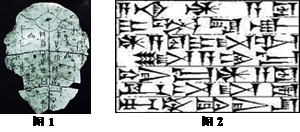

观察下图并结合所学知识回答问题。(共8分)

|

(1)分别写出图1和图2所示的文字名称。

(2)图1所示的文物有哪些史料价值?

(3)图1和图2文物中的文字有何异同?

孔子和亚里士多德是2000多年前东西方的两位哲人,他们对世界的看法有许多相似之处。他们的思想对后世都产生了巨大而深远的影响。阅读下列材料回答有关问题。

材料一全球第一所孔子学院在汉城揭牌北欧孔子学院在瑞典首都斯德歌尔摩成立

(1)材料一说明孔子的世界地位怎样?

材料二:1988年,世界诺贝尔奖金获得者在巴黎集会发表宣言称:“如果人类要在21世纪生存下去,必须回顾2540年,去吸取孔子的智慧。”

(2)全世界的科学巨匠为什么会发出“如果人类要在21世纪生存下去,必须回顾2500年前,去吸取孔子的智慧”呼吁?

材料三亚里士多德在《尼各马科伦理学》中讨论普遍的“善”时说:“最好先讨论普遍的善,看看争论到底在哪里。尽管这种讨论有点使人为难,因为‘理念’的学说是我们尊敬的人提出来的。不过作为一个哲学家,较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情,二者都是我们所珍爱的,但人的责任却要我们更尊重真理

亚里士多德(AriSlotle,前384—前322)在他的哲学名著《形而上学》认为柏拉图理念论最大的弱点,在于不承认现实世界的真实性。他认为自然界是客观的、真实的存在,人们的认识来自对客观世界的感觉,没有感觉就没有认识。他在《政治学》一书中又批评理想国家的设想,认为这种设想不符合社会实际。

(3)材料三中亚里士多德所说的“尊敬的人”指的是谁?亚里士多德对其“尊敬的人”是什么态度?体现了什么精神?

(4)根据所学知识举例说明孔子和亚里士多德两人在思想或文化方面的相同之处。

阅读材料,回答问题

材料一夫不可变者伦纪也。非法制也:圣道也.非器械也;心术也,非工艺也。

—引自张之洞《劝学篇》

材料二民权之说,无一益而有百害……使一倡,愚民必喜.乱民必作,纲纪不行,大乱四起。

——引自张之洞《劝学篇》

材料三“且法者,所以守地者也,今祖宗之地既不守.何有守于祖宗之法乎?夫能使守祖宗之法,而不能守祖宗之地,与稍变祖宗之法,而能守祖宗之地,孰得孰失,孰重孰轻?”

——引自康有为《上清帝第六书》

材料四生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治。于是共举一民为君……共举之.则且必可共废之,……君末也。民本也 ----引自《谭嗣同全集》

回答:

(1)材料一和材料二是哪一政治派别的观点? 材料一的主张是什么?(2分)

(2)材料二反对哪些观点?(1分)实质何在?(2分)

(3)材料三驳斥了哪一政治派别的观点?(1分)他的论证依据是什么?(2分)

(4)材料三中何处体现了康有为的阶级局限性?(2分)表明了什么实质?(2分)

(5)材料三和材料四是哪一派别的政治主张?(1分)论证的实质是什么?(2分)

江泽民指出:“一个世纪以来,中国人民在前进道路上经历了三次历史性的巨大变化,产生了三位站在时代前列的伟大人物:孙中山、毛泽东、邓小平。三民主义、毛泽东思想、邓小平理论及‘三个代表’重要思想成为20世纪以来中国最重大的理论成果。”

结合所学知识,回答下列问题:

(1)题中“三次历史巨变”指什么? (3分)

(2)与旧三民主义相比,新三民主义主要“新”在哪些方面?

(3)概述毛泽东思想的内容和邓小平理论形成过程。

(4)新中国三代领导人的三大理论成果分别解决了中国革命和建设中的哪些问题?(3分)