(27分)有学者在研究世界经济贸易关系时提出了以下论点,阅读材料,回答问题。

材料:早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。随着欧洲人越来越广泛深入地融入和利用既存的经济贸易体系,并在其中发挥日益增大的影响力,到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——据《白银资本》等

(1)根据材料,13到18世纪,在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?并结合所学知识,分析16世纪欧洲在世界经济贸易中处境开始改善的主要原因。

(2)根据材料和所学知识,指出与18世纪相比,19世纪欧洲和中国在世界经济贸易中的相对地位发生了怎样的变化。并分析促成这一变化的政治、经济原因。

(3)结合史实说明第二次世界大战后经济全球化的发展趋势。

历史分期是通过划分历史时期研究史学的一种方法,旨在揭示不同历史时期或阶段之间的质的差别,从中发现历史发展的特点及规律。阅读材料,结合所学知识回答问题。

关于中国近代史和中国现代史的分期,是确定中国近代史学科对象的重要问题。新中国成立以后,胡绳发表文章将其限定在1840—1919年之间。此后,中国史学界出现了中国近代史和中国现代史的明确分界,分界线就是1919年发生的五四运动。但范文澜等学者提出,按照社会性质,中国近代史应该包含1840—1949年的整个时期。

——据张海鹏《中国近代史和中国现代史分期应以1949年为界》

问题:

(1)如果以“五四运动”为中国近代史和现代史的分界线,这两个历史时期的中国革命有何“质的差别”?简要说明五四运动的历史意义。

(2)如果以1949年新中国成立为中国近代史和现代史的分界线,这两个历史时期的中国社会性质有何“质的差别”?请从现代化的角度简要说明新中国成立的历史意义。

(3)台湾史学界多数人主张把1911年的辛亥革命作为中国近代史和现代史的分界线,简要分析其原因。

苏联解体十余年来,在俄罗斯社会和广大历史学家的意识中发生了许多重大变化,出现了一些对苏联重大历史事件和历史人物重新评价的新观点。

材料一吴恩远在《俄罗斯最新历史教科书关于苏联历史评价的一些新观点》中指出:斯大林确实放弃了新经济政策,但判断这个“放弃”正确与否,不能仅仅看他是否符合列宁的教导,而要看它是否合乎当时的实践。

2003年3月4日,亚历山大·季诺维耶夫(俄罗斯哲学家、社会学家和作家)在《苏维埃俄罗斯报》发文说,“考虑到具体历史条件,考虑到人员等情况,斯大林为首的领导是按最佳方案行动的。环境本身迫使他们采取那样的行动。”他称斯大林为人类历史上最伟大的人物之—。

材料二由俄罗斯教育部审定的《20世纪祖国史》中对赫鲁晓夫有这样的评价:赫鲁晓夫在苏联历史上的作用就像他的黑白两色大理石的墓碑,具有两面性。

材料三历史学家尤·叶梅利亚诺夫撰文写道,“对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?俄罗斯当时是世界上数一数二的强国!那些指责斯大林的人(戈尔巴乔夫等)却用其双手毁灭了这个超级大国!”

问题:

(1)材料一、三主张应主要从哪些角度评价斯大林时期的重大历史事件?结合所学知识,从上述角度分析斯大林“放弃”新经济政策的合理性。

(2)结合所学知识说明“赫鲁晓夫在苏联历史上的作用具有两面性”。

(3)简述“戈尔巴乔夫等”是如何“用其双手毁灭了这个超级大国”的?

一位西方把学家说,土尔扈特人回归的悲壮之举,"是值得我们传诵的一篇伟太的叙事史诗"。

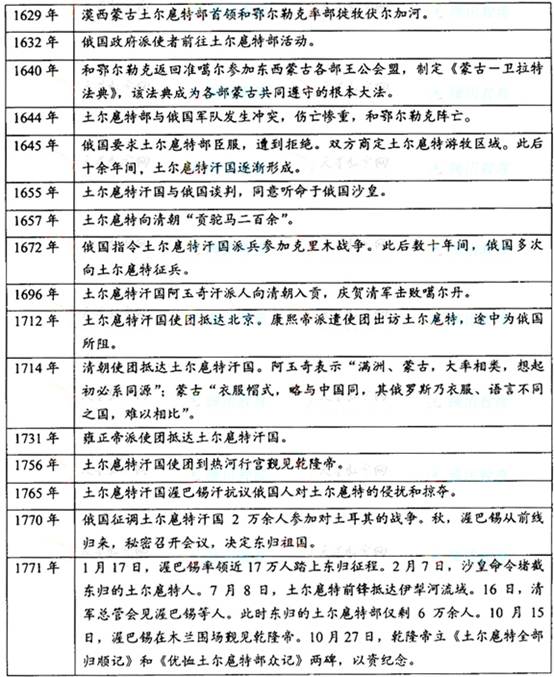

土尔扈特回归祖国大事年表

--摘嫡自马汝珩、马大正《漂落异域的民族》等

| 1. |

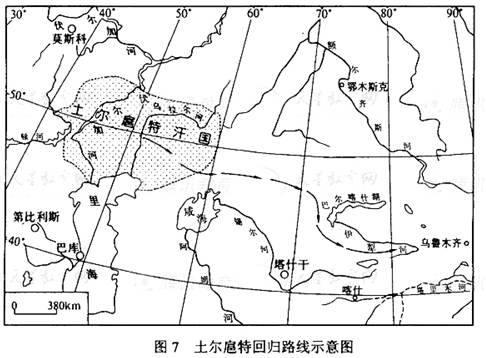

土尔扈特汗国和伊犁河各地都属于温带大陆性气候,但水草丰美,适合游牧业的发展。分别说明两地水资源丰富的原因。 |

| 2. |

分析土尔扈特回归祖国的原因。 |

| 3. |

土尔扈特在回归造中历经艰辛,其中来自自然的威胁主要有哪些? |

| 4. |

如何理解土尔扈特的回归是"值得我们传诵的一篇伟大的叙事史诗"? |

近年来,由日本民族主义情绪催生的少数极端分子所形成的右翼势力,在国内财阀的支持下,不仅极力否认侵略战争,而且一遇时机就企图为日本过去的侵略罪行翻案,如日本政要参拜靖国神社事件,篡改历史修改教科书事件。试结合历史和现实分析出现这些现象的原因,并就中日关系发展谈谈你的看法。

阅读下列材料

战后,日本围绕如何看待日本侵略战争和承担战争责任的历史认识问题,两种势力——左翼和右翼——分别表达着截然不同的理念。1999年12月在东京和大阪同时召开了追究日本战争责任的国际市民研讨会;2000年1月21日日本最高法院判定因揭露南京大屠杀真相而遭诬陷的东史郎(侵华日军,参与南京大屠杀)败诉,公然为右翼势力的翻案活动张目;1月23日,日本右翼势力在大阪国际和平中心召开题为“20世纪最大的谎言——南京大屠杀的彻底验证”的大型集会,使否定日本侵略战争罪行的嚣张气焰,达到了前所未有的程度。

据此回答下列问题:

(1)65年前在南京发生的人间惨剧主要是由哪几个方面造成的?

(2)战后日本国内在对待战争问题上为什么会有两种截然不同的认识?这两种相反的历史认识为什么在世纪之交会出现如此激烈的碰撞?

(3)作为战争受害国的一代中国青年,应该如何对待上述发生在日本国内的现象?怎样才能避免前不久某走红影星身穿印有日本军旗的时装赫然出现在《时装》杂志的现象再度发生?