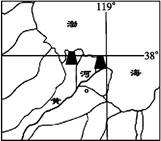

下图为经纬网图,已知图中相邻两条纬线间的纬度间隔为10°读图,回答下列问题。

A点在B点( )方向

| A.西南 | B.西北 |

| C.东南 | D.东北 |

若此日A、B两点同时日出,则( )

A.此季节北印度洋季风洋流流向为自西向东

B.此日A点昼长大于B

C.此季节亚欧大陆上的等温线向北弯曲

D.此日之后地球公转速度越来越快B点正午太阳高度年变化幅度( )

| A.大于A,为47° | B.等于A,为47° |

| C.小于A,为40.5° | D.大于A,为40.5° |

阅读下列材料,完成小题。

材料一:《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》使黄河三角洲开发成为国家区域协调发展战略的重要组成部分。

材料二:下图为黄河三角洲示意图。

图示黄河河段( )

| A.支流众多 |

| B.汛期主要出现在7、8月份 |

| C.含沙量小 |

| D.无凌汛现象 |

黄河三角洲生态经济区的建立与发展,对当地产生的主要影响有( )

①解决资源供求矛盾 ②消除城乡差别 ③提高环境的承载力 ④优化产业结构

| A.①② | B.②③ |

| C.③④ | D.②④ |

近年来,随着世界经济的发展,世界范围内又一次出现了产业转移新趋向。调整产业结构、产业优化升级是我国东部沿海地区面临的新形势,由此也引发了我国部分地区出现企业用工短缺现象,有文章称此现象为“用工荒”。结合上图,完成小题。

如果图中a、b、c分别代表劳动力、原料、技术三个区位因素,则甲、乙、丙、丁四种工业类型中最容易出现“用工荒”的是( )

| A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |

如果图中a、b、c分别代表第一产业、第二产业和第三产业的产值比重,则在甲、乙、丙、丁四国之间最可能发生产业转移的是( )

| A.甲→丁 | B.乙→丁 |

| C.丙→甲 | D.甲→乙 |

下图为“我国三种资源跨区域调配示意图”。据此完成小题。

关于①资源调配线路的叙述,正确的是( )

| A.经过我国地势的三级阶梯 |

| B.穿越两类陆地自然带 |

| C.目标市场位于海南 |

| D.资源主要来自我国新疆和中亚 |

②资源调配线路建设的不利条件是( )

| A.受地势影响抽水北送 |

| B.污染严重,水质差 |

| C.开挖新河道,建设成本高 |

| D.加大海河的防洪压力 |

③资源对输入地的直接影响是( )

| A.改善大气环境质量 |

| B.出口加工工业比重增加 |

| C.外来务工人员明显增加 |

| D.电子工业升级换代 |

读2011年我国部分省级行政区经济增长状况统计表,完成小题。

| 天津 |

上海 |

湖南 |

湖北 |

四川 |

重庆 |

内蒙古 |

陕西 |

贵州 |

|

| GDP(亿元) |

11 190 |

19 195 |

19 635 |

19 594 |

21 026 |

10 011 |

14 000 |

12 391 |

5 600 |

| 增速(%) |

16.4 |

8.2 |

12.8 |

13.8 |

15 |

16.4 |

15 |

13.9 |

15 |

关于统计表中各省级行政区2011年经济发展的比较,正确的是( )

| A.贵州发展水平最低,增长速度较快 |

| B.“两湖”生产总值最高,经济实力最强 |

| C.重庆增长速度最快,发展条件最好 |

| D.上海经济增长最慢,人均GDP降低 |

关于我国三大经济地带的分析,正确的是( )

| A.东部地带经济增长快,主要原因是地理位置优越 |

| B.中部地带经济实力强,主要原因是矿产资源丰富 |

| C.西部地带发展潜力小,主要原因是人力资源贫乏 |

| D.中、西部地带发展机遇好,主要原因是承接产业转移 |

1991年克鲁格曼提出了完善了的中心外围理论,它揭示了经济地理聚集内在的运行机制。他认为集聚力和离心力都受到贸易自由化水平的影响,当集聚力大于离心力,企业趋向于集聚;反之则企业不会发生产业集聚现象。读“集聚力与离心力与贸易自由化关系图”,根据题意完成小题。

以下对图中各要素之间的关系描述,正确的是( )

| A.贸易自由化程度与集聚力、离心力均呈负相关 |

| B.随着贸易自由化程度的增加,集聚力和离心力相互之间呈负相关 |

| C.集聚力与离心力两者相比,随着贸易自由化程度的增加,离心力变速快 |

| D.集聚力与离心力两者相比,随着贸易自由化程度的增加,集聚力变速快 |

关于图中M和N两区域的描述,正确的是( )

| A.珠江三角洲的企业向广东边远地区扩散,说明珠江三角洲的企业处于M区 |

| B.随着经济全球化不断加深,企业将一直趋向于集聚 |

| C.中国加入WTO后,企业将出现不断分散的现象 |

| D.处于N区域的企业趋向于分散 |