读地貌景观图,回答下列各题。

主要受内力作用而形成的地貌景观是( )

| A.甲和乙 | B.乙和丙 |

| C.丙和丁 | D.甲和丙 |

地貌景观乙和丁的成因差异是( )

| A.前者为流水堆积作用而成,后者为流水侵蚀作用而成 |

| B.前者为风力堆积作用而成,后者为风力侵蚀作用而成 |

| C.二者均为流水侵蚀作用而成,前者以化学作用为主,后者以机械作用为主 |

| D.二者均为流水侵蚀作用而成,前者以机械作用为主,后者以化学作用为主 |

公元前28年,史书记载“三月乙未,日出黄。有黑气大如钱,居日中央。”据此回答8—10题:上述现象中“黑气”指的是

| A.黑子 | B.耀斑 | C.太阳风 | D.日饵 |

上述现象发生在太阳大气的

| A.光球层 | B.色球层 |

| C.日冕层 | D.太阳大气的最外层 |

“黑气”活动的周期大约为

| A.23.5小时 | B.11年 |

| C.一个回归年 | D.一个恒星年 |

回答下列各题。所谓地球是太阳系中一颗既普通又特殊的行星,其特殊性体现在

| A.是太阳系中体积、质量最大的行星 |

| B.是九大行星中质量最小的行星 |

| C.既有公转运动又有自转运动 |

| D.是太阳系中唯一存在生命的行星 |

维持地表温度,促进地球上水、大气、生物活动和变化的主要动力是

| A.重力能 | B.太阳能 | C.风能 | D.生物能 |

回答各题。目前,我们能观测到的宇宙范围已经到我们多远的星系

| A.1.496亿km | B.9.4608×1012 | C.140亿光年 | D.4.2光年 |

下列各天体系统中,不包括地球的是

| A.总星系 | B.地月系 | C.太阳系 | D.河外星系 |

为什么太阳能称为太阳系的中心天体

| A.行星最多 | B.质量最大 | C.体积最大 | D.卫星最多 |

太阳系中,与地球相邻的行星是

| A.金星、水星 | B.火星、木星 |

| C.金星、火星 | D.土星、水星 |

天体系统的层次,由小到大排列顺序正确的是

| A.太阳系→银河系→地月系→总星系 |

| B.银河系→河外星系→太阳系→总星系 |

| C.地月系→银河系→总星系→河外星系 |

| D.地月系→太阳系→银河系→总星系 |

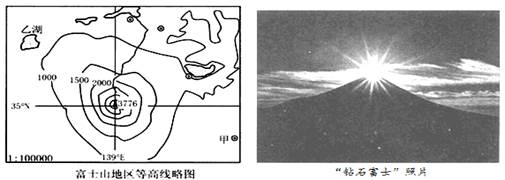

当位于富士山顶正中那一瞬间,太阳就像一颗钻石光芒四照,在富士山的衬托下,美丽异常,这种美景被摄影爱好者们称之为“钻石富士”。阅读左图和右图,回答下列问题。

某摄影爱好者某日在甲地附近拍摄“钻石富士”奇观,该日最可能在( )

| A.10月 | B.6月 | C.1月 | D.3月 |

春分日时,某摄影爱好者在乙湖附近期待拍摄到“钻石富士”奇观,则拍摄的地方时大约是()

| A.9:00 | B.11:00 | C.13:00 | D.15:00 |

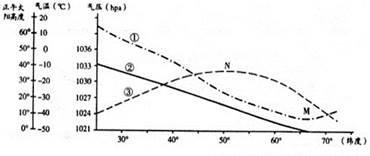

下面是冬至日某经线的气温、气压和正午太阳高度变化曲线图,读图回答下列问题。

图中①、②、③曲线分别代表( )

| A.气温、正午太阳高度、气压 | B.气压、气温、正午太阳高度 |

| C.正午太阳高度、气温、气压 | D.气温、气压、正午太阳高度 |

该经线可能是( )

| A.30°E | B.120°E | C.100°W | D.60 °W |