某实验小组的同学从不同角度对稀盐酸与氢氧化钠溶液的反应进行了探究,请填写下列空白。

(1)如何用实验验证稀盐酸与氢氧化钠溶液发生了反应?

方案一: ________________________________________

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论 |

| 先用pH试纸测定稀盐酸的pH,再逐渐滴加氢氧化钠溶液,并不断振荡,同时测定混合液的pH |

pH逐渐变大,最后pH 7 7 |

稀盐酸与氢氧化钠溶液发生反应 |

分析上述方案中,为什么强调只有测得pH 7才能证明反应发生了?

7才能证明反应发生了?

方案二:

如下图向盛有NaOH溶液的烧杯中先滴加酚酞试液,后滴加稀盐酸至过量,观察到的现象是____________________;

结论:稀盐酸与氢氧化钠溶液发生了化学反应,反应的化学方程式为____________________。上述两个方案在设计思路上的相同点是____________________。

(2)探究稀盐酸与氢氧化钠溶液是否恰好完全反应?

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论及化学方程式 |

| 取少量方案二反应后的溶液于试管中,滴加硫酸铜溶液 |

若生成蓝色沉淀 |

氢氧化钠有剩余,反应的化学方程式为_______________ |

| 若没有明显现象 |

二者恰好完全反应 |

小明同学对此提出质疑,没有明显现象也不能证明稀盐酸与氢氧化钠溶液恰好完全反应,理由是:______________________________。为此他认为还需要补充下列实验:

| |

实验操作 |

实验现象 |

结论及化学方程式 |

| 补充方案 |

取上述少量方案二所得溶液于试管,加入________(填一种试剂的名称),观察现象 |

____________ |

二者恰好完全反应 |

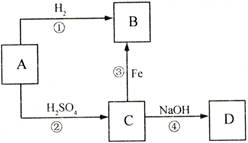

是初中化学常见的物质,其中

为黑色固体,

为蓝色沉淀,它们之间的相互转化关系如图所示,其中部分生成物和反应条件已省略。

(1)

物质的化学式为;

物质还可以与(写一种)反应生成

物质。

(2)反应④的化学方程式为;

在①~④的反应中属于置换反应类型的有(填写序号)。

某农村中学的化学兴趣小组在开展实验活动时,利用山泉水配制氢氧化钠溶液,结果几次配制所得的溶液都出现浑浊的现象,放置一段时间后,容器底部还出现白色沉淀物。该兴趣小组的同学针对此奇异的现象展开如下探究:

提出问题:用山泉水配制氢氧化钠溶液为什么会出现浑浊?白色沉淀物是什么物质?

作出猜想:Ⅰ.氢氧化钠样品不纯,含不溶性杂质;

Ⅱ.氢氧化钠与溶解在山泉水中的某物质发生反应生成难溶于水的物质。

(1)小明通过实验很快就排除了猜想Ⅰ,他的实验是。

查阅资料:本地山泉水是硬水,含较多的碳酸氢钙,碳酸氢钙[

]受热会分解,也能与氢氧化钠反应,且都有碳酸钙生成。

(2)小红取来少量的山泉水于烧杯中,往其中加入适量的肥皂水,搅拌,观察到的现象,确认所取的山泉水是硬水。

(3)小明和小红取含有碳酸钙的沉淀物进行实验:取少量的沉淀物,加入适量的稀盐酸,实验现象是,反应的化学方程式是。

(4)该山泉水经过(填操作名称),就可用于配制氢氧化钠溶液。

某食品包装袋中有一个小纸袋,上面写"生石灰干燥剂,请勿食用"。该食品已放置两月有余。请你对下列问题进行探究。

(1)小纸袋中的物质能否继续作干燥剂?

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论 |

| 取足量的小纸袋中的固体放入烧杯中,加入适量的水,触摸杯壁 |

可继续作干燥剂 |

(2)猜想:小纸袋中的物质除含有

外,还可能含有

和;

(3)请设计实验证明(2)中你所填的物质是否存在。

为提高实验探究能力,某化学兴趣小组的同学在老师的指导下,对一瓶久置出现变质硬化的氢氧化钙固体进行如下探究活动。

【探究活动一】试验硬化的氢氧化钙样品是否完全变质

(1)用化学方程式表示氢氧化钙变质的原因:。

(2)检验氢氧化钙样品是否完全变质,进行如下实验:

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 取氢氧化钙样品少量,研细后加适量蒸馏水充分混合后静置, | 该样品还含有氢氧化钙 |

【探究活动二】测定样品中含有的变质固体(以下用

表示)的质量分数

取3克部分变质的氢氧化钙样品与足量的稀盐酸反应,测量生成气体的体积(气体不溶于植物油),从而计算出样品中R的质量,便可求出样品中

的质量分数。实验装置(气密性良好)如图1所示。

(3)将稀盐酸滴入样品中,产生气体的化学方程式为,反应一段时间后,当观察到(填实验现象),才停止滴加稀盐酸。

(4)实验中量筒的作用是。

(5)实验结束后,量筒内进入水的体积如图2所示,其读数为

。已知在该实验条件下,生成气体的密度为2

,通过计算,样品中

的质量分数为。

(6)上述图1所示实验装置和相关试剂,用来实验测定样品中

的质量分数是比较粗略的,请简要说明测定数据存在误差的原因:(写一个)。

阅读下面科普短文(原文作者:段翰英等)。

我国制作泡菜的历史悠久。制作泡菜是把新鲜蔬菜泡在低浓度的盐水里,经发酵而成。泡菜品种繁多、风味独特、口感鲜脆。

蔬菜中含有硝酸盐。硝酸盐对人体无直接危害,但转化成亚硝酸盐后,就会产生危害。亚硝酸盐[如亚硝酸钠(

)]与胃酸(主要成分是盐酸)反应,产生亚硝酸(

)和氯化物(如

)。亚硝酸不稳定,产生的二氧化氮进入血液与血红蛋白结合,导致中毒。

泡菜中含亚硝酸盐吗?含量有多少?含量受什么因素影响呢?

经实验测定发现,食盐水浓度和泡制时间对泡菜中亚硝酸盐含量有一定影响。下图为室温下,食盐水浓度和泡制时间与芹菜泡制过程中亚硝酸盐含量的关系。

用不同的蔬菜进行测定,变化趋势与芹菜相似。

实验表明,发酵温度对泡菜中亚硝酸盐的生成量及生成时间也具有明显的影响。泡菜发酵过程中,泡制温度较高时,亚硝酸盐含量最大值出现的早,且数值低。这与温度较高有利于乳酸菌的繁殖有关。

实验还表明,泡制过程中添加姜汁和维生素

,都能有效地减少亚硝酸盐的生成。

现代医学证明,泡菜中的乳酸和乳酸菌对人体健康有益,具有抑制肠道中的腐败菌生长、降低胆固醇等保健作用。但是,有些泡菜盐分或糖分过高,对高血压和糖尿病等慢性病患者不利。另外,泡制过程也会造成某些营养素的流失。(有删改)

依据文章内容,回答下列问题。

(1)泡菜中的亚硝酸盐是由转化成生的。

(2)亚硝酸钠能与盐酸反应,该反应属于基本反应类型中的反应。

(3)室温下,用芹菜制作的泡菜,最佳食用时间是填字母序号,下同)。

A.泡制2-3天B.泡制5-6天C.泡制12天后

(4)下列关于制作泡菜的说法中,合理的是。

A.最好加入一些姜汁

B.最好在较低温度下泡制

C.最好加入一些富含维生素

的水果

D.最佳食用期的泡菜中亚硝酸盐的含量与泡制时的食盐水浓度无关

(5)请你为喜欢吃泡菜的人提一条食用泡菜的建议:。