某同学设计了如下一组实验烧杯内有燃着的两支高低不同的蜡烛,如图所示,沿着烧杯慢慢地倾倒CO2,

观察到的现象是:蜡烛

这说明CO2的两点性质① ②

二氧化氯(ClO2)是一种环保型杀菌消毒剂。在生活中主要用于饮用水的消毒和食品保鲜。用二氧化氯消毒后的水可以直接饮用。

二氧化氯是一种黄绿色、有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,其熔点为-59℃,沸点为11.0℃,易溶于水,且与水反应得到酸性溶液。该气体具有强烈的腐蚀性,吸入高浓度二氧化氯气体会引起咳嗽和呼吸道粘膜的损伤。

二氧化氯极其不稳定,受热或见光易发生爆炸性分解,直接造成氯气泄漏而污染环境,所以只有依靠现场制备。工业上用稍潮湿的氯酸钾(KClO3)和草酸(H2C2O4)在60℃时反应制得。由于制取二氧化氯需要使用的氯酸钾是易爆危险品,所以制备和运输成本很高,因此我国目前还未广泛用其消毒自来水。

请依据文章回答下列问题:

(1)本文介绍了二氧化氯的性质、制法和等方面内容。

(2)二氧化氯的化学性质有①;②。

(3)请将制备二氧化氯反应的化学方程式填写完全:

2KClO3 + 2H2C2O4 2ClO2↑+ 2CO2↑ + K2C2O4 +

2ClO2↑+ 2CO2↑ + K2C2O4 +

(4)发生二氧化氯泄漏时,紧急处理方法是。

随着经济的发展,能源与环境成为人们日益关注的问题。

(1)某热水器以天然气为燃气,写出其完全燃烧的化学方程式__________。

(2)煤燃烧生成的CO2、SO2、CO等气体中,会引起温室效应的是__________。

(3)化工厂排放的SO2可用某物质的粉末处理,该过程发生的反应是2X +2SO2+O2==2CaSO4 +2CO2。X的化学式是__________。

(4)6月5日是世界环境日,中国主题是“向污染宣战”。下列行为中,符合环境日活动主题的是__________。

| A.焚烧垃圾 | B.开发新能源 |

| C.提倡使用化石燃料 | D.工业废水直接排入河中 |

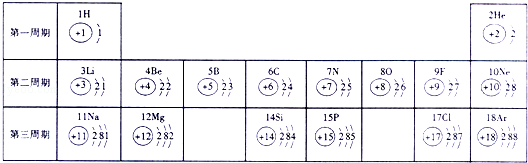

元素周期表中部分元素的相关信息如下,回答下列问题:

(1)12号元素的原子形成的离子是(写离子符号),16号元素的原子最外层电子数为,地壳中含量最多的金属元素和非金属元素组成的化合物是(写化学式).

(2)金属元素的原子在化学反应中易电子(选填“得”或“失”),稀有气体元素的原子不易得失电子.

(3)在元素周期表中,同一族的元素具有相似的化学性质.则下列各组元素具有相似化学性质的是。

| A.He和Ar | B.He和Mg | C.Li和Na | D.F和Cl. |

豆腐是生活中常见的食品,主要成分如图所示。

(1)图中所列成分,从营养角度看,共分为_______类。

(2)除豆腐外,很多食物也能提供丰富的蛋白质。下列能提供丰富蛋白质的食品是(填字母序号)。

(3)豆腐可以补充人体每天所需的钙元素,缺钙会导致的疾病是(填字母序号)。

A.贫血 B.龋齿 C.骨质疏松

(4)家庭制作豆腐主要有以下的过程:①打豆浆;②将豆浆与豆渣分离;③点卤;④将豆腐花与水分离;⑤压制成块。②和④中的两次分离采取的操作是。

用化学符号填空

(1)两个金原子;

(2)标出硫酸中硫元素的化合价;

(3)铵根离子;

(4)白酒中的溶质.

(5)“侯氏联合制碱法”中的“碱”是。