董仲舒认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。”下列对这一思想理解最准确的是

| A.认为民性本善,君权神授 | B.感叹人性本恶,呼唤王道 |

| C.主张“罢黜百家,独尊儒术” | D.建议以礼入法,以礼入俗 |

黑格尔曾经说:“智者们说,人是万物的尺度,但这还是不能确定的,其中还包含着人的特殊的规定……在苏格拉底那里,我们也发现人是尺度,不过是作为有思维的人。”在此,黑格尔强调了()

| A.人是万物的尺度 | B.要认识你自己 |

| C.肯定人的价值 | D.人从感性到理性的变化 |

中国古代某一思想家说:“凡一物上有一理,须是穷致其理。穷理亦多端,或读书讲明义理,或论古今人物,别其是非,或应接事物而处其当,皆穷理也。”下列与此思想相一致的是()

| A.格物致知 | B.发明本心 | C.知行合一 | D.心外无理 |

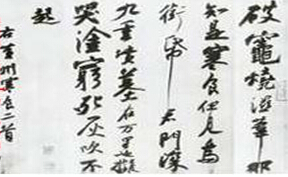

中国古代书法在发展过程中形成一些时代特点,如“宋人尚意”,即通过字体书写,表现自己追求的意境。图为苏轼的《黄州寒食诗帖》(局部),就很能体现“尚意”的特征。这幅作品字体的特点是()

| A.字形方整,笔画平直稳重 |

| B.字形扁方,笔画平稳舒展 |

| C.字形严谨。笔画密集繁复 |

| D.字形多变,笔画简约流畅 |

明末文人袁宏道说,江南地区出版业繁荣,不少书籍“原板未行,翻刻踵布”。与这一现象直接相关的因素是当时()

①商品经济繁荣② 市民文学兴盛③ 印刷工艺提高④专制政治强化

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

鲁迅在《电的利弊》中说:“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做炮竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水……”中国古代科技在东西方的不同地位表明()

| A.火药和指南针的西传是中国跻身四大文明古国的重要标志 |

| B.科技在不同的领域和范围对人类所做的贡献是不同的 |

| C.科学和愚昧只是人的意识对客观世界的不同反映 |

| D.科技能否产生巨大的经济和社会效益取决于社会环境 |