孔子路过泰山,见一妇女在坟边痛哭。询问后才知道,他的公公、丈夫和儿子都被老虎吃了。孔子问她为什么不早些搬迁,妇女回答:“因为这里没有苛政。”孔子感慨地对弟子们说:“苛政猛于虎也!”由此,他提倡( )

| A.已所不欲,勿施于人 | B.为政以德 |

| C.人而不仁,如礼何? | D.唯仁者能好人,能恶人 |

黄梅戏《天仙配》里有一段唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这是古代中国传统经济的写照。下列有关这种经济的叙述正确的是

①以家庭为生产生活单位②是一种自给自足的自然经济

③农业和家庭手工业相结合④反映了农民富裕祥和的生活状况

| A.①②④ | B.②③④ |

| C.①②③ | D.①③④ |

从唐代后期“京夜市宜令禁断”到北宋“令京城夜市至三鼓己未不得禁止”,这一变化反映了

| A.商业发展促使政府调整政策 | B.“草市”发展得到政府的扶持 |

| C.古代王朝逐渐放弃海禁政策 | D.唐宋时期商业都会大量出现 |

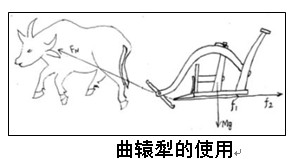

读下图,这一农业耕作技术最早出现于

| A.春秋战国 |

| B.西汉 |

| C.唐朝 |

| D.南宋 |

1917年著名盲聋作家海伦·凯勒热情欢呼“在东方,一颗新星冉冉升起!在痛苦的挣扎中,新秩序从旧的秩序中降生。看哪!在东方,一个男婴降生了!”这个历史事件发生在

| A.英国的伦敦 | B.法国的巴黎 |

| C.俄国的彼得格勒 | D.中国的南京 |

丘吉尔曾在一次演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称“从波罗的海的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降落下来”。他发表这一演说应在20世纪

| A.20年代 | B.30年代 | C.40年代 | D.50年代 |