用化学符号表示下列物质:涂在保温瓶胆夹层内的银白色金属是___________;做普通干电池负极的材料是___________;体温计中的银白色液体是_____________。

现有一包固体粉末,可能是碳酸钠、硫酸钠、硫酸铜、氯化钠中的一种或几种,为了测定其组成,取适量样品进行下列实验,请根据实验现象判断:

(1)取样品溶于水,得到无色澄清溶液,则此固体粉末中一定没有 _________ .

(2)取上述溶液适量,滴加过量的氯化钡溶液,出现白色沉淀.过滤,向沉淀中加入过量的稀硝酸,沉淀部分消失并产生气泡,则此固体粉末中一定含有 _________ .

(3)取步骤(2)试验后的滤液,加入稀硝酸化后,再加入硝酸银溶液,出现白色沉淀.由此某同学得出此固体粉末中一定含有氯化钠.你认为此结论是否正确?(填“是”或“否”).请说明理.

(4)写出过程(2)中发生的一个化学方程式

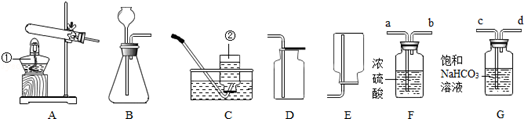

(1)根据下列装置图回答问题.

① 实验室制取二氧化碳气体时,二氧化碳中常含有氯化氢气体和水蒸气.为获得纯净、干燥的二氧化碳气体,可连接的装置顺序是。

(已知:饱和NaHCO3溶液可以除去氯化氢气体)

② 实验室制取二氧化碳的化学方程式是

(2)某化学研究性学习小组进行了氨(NH3)的制取和有关性质的探究实验。

资料卡片:氨气通常情况下是有刺激性气味的无色气体,密度比空气小,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,极易溶于水,浓氨水具有挥发性。加热熟石灰和氯化铵固体混合物可以生成氨气,若要快速产生氨气,可以将浓氨水滴加到生石灰中得到。

请根据有关信息回答下列问题:

① 利用A装置制取氨气的化学方程式是。

② 将浓氨水滴加到生石灰中快速产生氨气,发生装置最好是(选填装置编号)。

③ 研究性学习小组用下图所示的装置探究氨的性质,观察到脱脂棉团由白色变为红色。该现象涉及到的性质

是(填字母编号)。

A.氨分子是不断运动的B.浓氨水具有挥发性

C.氨气有刺激性气味D.氨气的水溶液显碱性

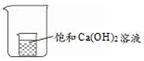

④ 若将制取氨气的熟石灰溶于水形成的饱和溶液置于小烧杯并放入一只大烧杯中(如下图),在大烧杯中加入下列物质,观察到小烧杯中饱和溶液变浑浊,则加入的物质是(填字母编号)。

A.水和浓硫酸 B.水和氯化钠固体

C.水和硝酸铵固体 D.水

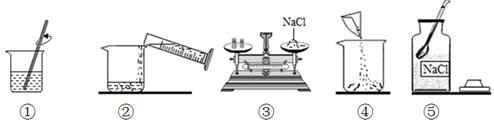

实验室配制50克质量分数为6%的氯化钠溶液。下图是小军实验操作过程示意图:

(1)图中一处明显错误的操作是(填序号),改正操作后,用上述图示的序号表示配制溶液的正确操作顺序。

(2)图①中玻璃棒搅拌的目的是。

(3)配制时应选择(填“10” “50”或 “100”)mL的量筒来量取所需水的体积。

(4)用溶质质量分数为15%的氯化钠溶液来配制50g溶质质量分数为6%的氯化钠溶液,需要15%的氯化钠溶

液g.

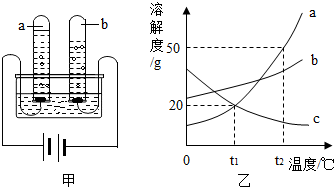

2014年3月22日是第二十二届“世界水日”,水与人类的生活和生产密切相关,请回答下列问题:

(1)图甲是水通电分解的示意图,在实验过程中,试管a中产生的气体是(填名称)

(2)用蒸馏水润湿的pH试纸测定碱性溶液的pH,测量结果会(填“偏大”、“不变”、“偏小”)

(3)今年5月,某市发生火灾时,消防队员用高压水枪灭火,此灭火原理是

(4)水是最常见的溶剂,将少量下列物质分别加入水中,不能形成溶液的是

| A.面粉 |

| B.白糖 |

| C.纯碱 |

| D.植物油 |

E.硝酸钾

(5)图乙为a、b、c三种物质的溶解度曲线

①t2°C 时将30ga物质加入到50g水中,充分溶解,所得溶液的质量为

②将t2°C时a、b、c三种物质的饱和溶液降温到t1°C,所得溶液中溶质的质量分数大小关系为

化学在交通“节能减排”中发挥重要作用.

(1)液化天然气(LNG)是我市正在推广的公交车燃料,它具有燃烧效率高、污染小的优点.写出天然气主要成分完全燃烧的化学方程式:.

(2)汽车尾气中NO与CO在催化剂的作用下,反应生成CO2和一种无污染的单质气体.写出该反应的化学方程式:.

(3)氢化镁(MgH2)固体与水反应生成氢氧化镁和氢气,可为氢动力汽车提供能源.写出该反应的化学方程式:.