阅读材料,回答问题。

材料一 自秦朝以后,皇帝为了集中权力,不断削弱相权。唐朝曾以中书令、侍中、尚书令共议国政,行使宰相职权;清朝又以满汉大学士等出任军机大臣,主持全国军政要务。

(1)下图反映了汉、唐、明、清四朝中枢的演变过程,按示例完成空格。并归纳出皇帝集权的两种方式及其作用。

材料二 古代监察制以专制王权为中枢;监察制以服膺皇权为最高原则;监察官为维护皇权而监察百官,是天子耳目之任等等。

——方乾 《论中国古代监察制的不独立性》

(2)列举秦朝、汉朝、宋朝的“监察官”分别是什么?据材料二,指出古代建立监察制度的根本目的。

(3)对我国古代历史上君主专制中央集权制度的评价,有人认为积极作用占主要方面,有人认为消极作用占主要方面。你选择其中一种观点,并说明理由。(7分)

世界博览会被誉为“经济、科技与文化界的奥林匹克盛会”,至今已走过了一百多年的历程。2010年5月1日至10月31日,上海将召开主题是“城市,让生活更美好”的世界博览会,中国人的百年世博梦实现了。阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一 1851年英国伦敦举办第一届世界工业品博览会,中国上海商人徐荣村得知后,寄出12包精选的“荣记湖丝’’并一举获金、银大奖,中国参与世博会的历史由此破题。但当时最受参观者瞩目的展品是英国展出的蒸汽机、水力印刷机、纺织机械等技术型产品。

(1)依据材料一,概括指出中英参展商品有何不同?(2分)结合所学知识指出存在这种不同的原因是什么?(4分)

(2)结合所学知识,分析英国在19世纪50年代举办首届世博会的条件有哪些?(6分)

材料二 1915年巴拿马世界博览会在美国旧金山举行。当时,中华民国政府成立不久,百废待兴,因此对于巴拿马世博会给予了高度重视。在这次世博会上,中国展品所获奖牌计1211枚,在31个参展国中独占鳌头。这届博览会也成为对中国影响最大的一届博览会。中国获奖产品主要分布在传统手工业和农业等领域,如茅台酒、张裕葡萄酒等产品获得金奖。近代工业产品,则少有奖项。

(3)在这届世界博览会上,中国的获奖情况如何?依据当时中国的社会经济发展状况,分析形成这种情况的原因。(10分)

材料三

上图为1992年西班牙世博会主题标志。此次博览会的主题为“发现的时代”。本次世博会有100多个国家参加,观众达6000多万人次。中国馆展出四大发明及长征系列火箭等,被评为“五星级展馆”。

(4)依据材料并结合所学知识指出,西班牙政府为何把世博会主题定为“发现的时代”?该“发现”产生了怎样的影响?(8分)

(5)纵观历届世博会的展品,既有传统的优秀产品,又有最新的科技成果。你认为在人类历史的发展中,哪一个起的作用更大?结合史实加以说明。(6分)

材料四早在1893年,郑观应就第一次将强国富民的世博梦,寄予给了上海。郑观应认为:欲富华民,必兴商务,欲兴商务,必开会场;欲筹赛会之区,必自上海始。

——摘自《百年演绎:中国博览会事业的嬗变》

(6)郑观应在19世纪90年代就将中国的世博梦寄予上海。请从近现代经济发展的角度分析郑观应这一寄予如今变成现实的原因。(4分)

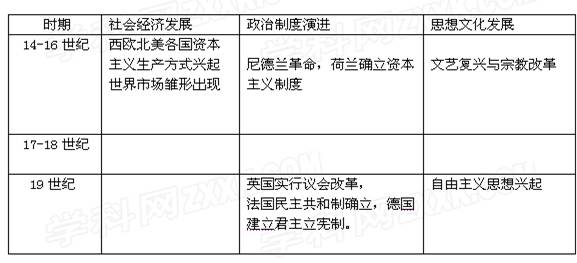

在西欧北美近代历史上,资本主义国家的政治民主化是一个曲折漫长的历史过程,这一过程受到了社会经济发展的深刻影响,与此同时,思想文化也在发展。

依据所学知识,完成下列表格。(10分)

人物:思想家洛克与潘恩

《政府论》的大部分内容其实在1680年前后便已写就,为了切合1689年的形势,洛克在出版时又作了一些补充。该书首先对由来已欠的各种君主专制主义学说进行了猛烈抨击。

1776年1月,潘恩写出了一本名为《常识》的小册子,他清楚地说出了人们的心声:

君主制是一种糟糕的政体,最好不要采用。大不列颠正在用赋税和贸易限制损害美洲的经

济。让一个远在三千英里之外的小岛统治整个大陆,这是愚蠢之举。

(1)依据材料并结合所学.比较洛克和潘恩对于政体看法的异同点,(4分)

(2)结合时代背景分析两人出版著作的主要目的。(5分)

阅读下列材料:

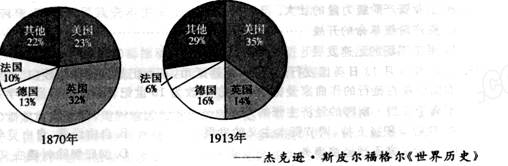

材料一英、美、德、法在世界工业生产中比重的变化

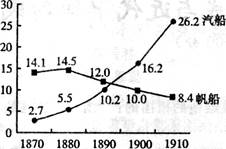

材料二 1870~1910年世界船舶数(单位:百万吨)

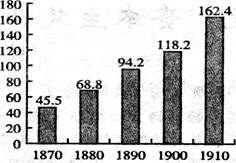

材料三世界贸易总额变化(1870~1910年)单位:10亿法郎

材料四 1870~1913年原料和工业制成品的世界贸易额都增加了两倍多一些。不过19世纪90年代的价格一般比1873年低40%,其中钢和钢轨的价格下跌最为严重,直至1896年工业品的价格才开始出现回升的趋势,但比19世纪70年代还要低得多。且进入19世纪70年代以后在1873年、1882年、1890年、1900年和1907年共发生了五次世界性经济危机,同19世纪70年代以前相比,危机的破坏性加强了。

——材料二、三、四均摘自《中学历史教学参考》

请完成:

(1)依据这四则材料,概括19世纪70年代到20世纪初世界经济发展的情况。(8分)

(2)结合所学知识,分析产生这些现象的主要原因。(4分)

阅读下列材料:

材料一在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大陆上从一个地区运货到另一个地区,而货物主要是奢侈品、香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期新世界的种植场生产的大量砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售;西班牙人也向新世界引进欧洲各种水果,如橄榄以及葡萄。美洲的特产也流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、番薯、花生、各种豆类及南瓜、可可等。

——吴于廑、齐世荣《世界史近代史》

(1)材料一告诉我们18世纪后期世界发生了哪些变化?简析其原因。(4分)

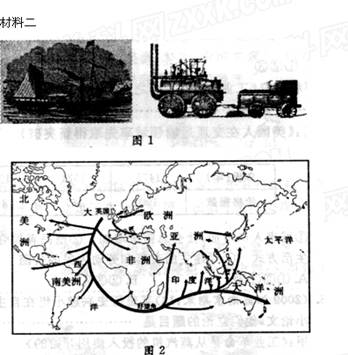

材料二

(2)材料二中图1和图2之间存在怎样的因果关系?从图2中可以获知哪些重要的信息?(5分)