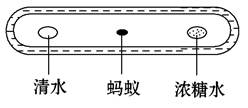

(10分)下面是某实验小组在探究“蚂蚁是否喜欢甜食”的实验设计。

材料用具:一截劈开的竹筒(长15 cm)、一只蚂蚁、一杯浓糖水、一杯清水、一个放大镜、两支滴管

实验步骤:

①在竹筒的两端,分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水,将一只蚂放在两滴水之间的中点。

②用放大镜观察蚂蚁的觅食行为。

请根据以上实验设计回答下列问题:

(1)本实验的假设是 。

(2)本实验的变量是糖。

(3)对实验结果的预测和分析:

预测①:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原处不动或不定向爬动,则不能说明 。

预测②:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则说明 。

(4)本实验设计的不足之处主要是 。

(5)蚂蚁这种实验动物的体表具有坚韧的 ,它有保护和防止体内水分蒸发的作用。

(每空2分,共10分)实验与探究

背景知识:蚯蚓生活在潮湿、疏松、富含有机物的土壤中。它的身体由许多体节构成,体表湿润并且有许多粗糙的刚毛。蚯蚓依靠肌肉和刚毛运动。请你设计一个实验来探究:探究蚯蚓在玻璃板和粗糙的纸上运动速度的快慢。

(1)提出的问题是:_________________________________________

(2)作出的假设是:_________________________________________

(3)制定计划:

①取一条活的蚯蚓放在玻璃板上,观察它的运动,并测量它在2min内蠕动的距离。

②将这条蚯蚓放在粗糙的纸上,观察它的运动,也测量它在2min内蠕动的距离。

③如此进行3次,求出蚯蚓在玻璃板和糙纸上各自运动的距离。

对比结果,得出结论。

(4)实施计划:(按实验计划进行)

(5)讨论交流:在观察过程中,你如何保证蚯蚓能正常呼吸?

。

(6)得出结论:_______________________________________。

实验学校的几位同学对生物学知识情有独钟,经常做一些有关生物学的小实验,这次他们准备探究某些条件与大豆种子萌发的关系。

(一)实验步骤:

(1)取三个无色透明的玻璃杯,分别标记A、B、C,并且在瓶底各铺2张餐巾纸,各加适量水。

(2)取30粒黄豆种子分别加入A、B、C杯底的餐巾纸上。

(3)A杯不作处理,B杯用黑布全部罩住,C杯内抽干气体并密封。然后把A、B、C均置于24℃-27℃

(二)实验现象

几天后,A、B两杯内的种子多萌发,C杯内种子无萌发现象。

(三)回答问题:

(1)要证明光照对大豆种子萌发有无影响,你认为应选用________作为对照实验。该实验的结论是________________________。该实验的变量是________________。

(2)要证明空气对种子萌发有无影响,你认为应该选用___________作为对照实验。

(3)老师认为这几位同学在实验步骤2中的描述欠严密,处理欠恰当,请指出一处不足:

________________________________。

探究(5分)

家燕是我们熟悉的一种候鸟,每年春天从遥远的南方飞来,在房梁上或屋檐下筑巢、繁育后代;秋天又迁飞南下,到温暖的南方过冬。请就了解的家燕的相关知识回答下列问题:

(1)家燕的飞行速度很快,每秒高达数十米。从外形看,它适于飞翔特点的外形减少飞行时的,前肢变成了翼增加飞行时的动力,骨骼薄和中空减轻身体的等。

(2)家燕在长距离的迁飞过程中,需要消耗大量的氧气,充足的氧气供应主要是靠肺和来保证。

(3)家燕有惊人的捕虫能力,是人类的好朋友,请你提出2条保护它的建议或措施:

①:

② :

探究是研究和学习生物学的一种科学方法。下面是某小组的同学在探究“馒头在大腕口腔中的变化”的实验中,将馒头进行了三种处理:①将馒头碎屑与2ml的唾液放入1号试管中充分搅拌;②将馒头碎屑与2ml的清水放入2号试管中充分搅拌;③将馒头碎屑与2ml的唾液放入3号试管中不搅拌。试问:

⑴以“牙齿的咀嚼、舌的搅拌”为变量时,应选取两组作实验对照。

⑵以“唾液”为变量时,应选取两组作实验对照。

⑶如果将3支试管都放在37℃左右温水中,5~10min后取出,滴加碘液后,号试管内溶液的颜色不变蓝。这说明了。

⑷在制定这项探究计划时,有同学提出:除以上3种处理外还要进行第4种处理,就是将馒头块与清水放放试管中不搅拌。你认为这第4种处理非常必要吗?

答:(选填“是”或“不是”)

下表是某小组探究种子萌发的实验方案,据下列处理分析

回答。

| 编号 |

1号瓶 |

2号瓶 |

3号瓶 |

4号瓶 |

| 处理方式 |

10粒种子,拧紧瓶盖 |

10粒种子,加适量水,拧紧瓶盖 |

10粒种子,加过多的水,拧紧瓶盖 |

10粒种子,加适量水,拧紧瓶盖 |

| 室温 |

室温 |

室温 |

低温 |

(1)设置2号瓶的意义是__________。

(2)1,3,4号瓶探究的外界条件分别是_______、空气和。

(3)根据实验结果,你可以得出实验结论是____________________________。