原日本侵华士兵三谷翔回忆1937年12月初的南京时说:“在中山北路附近的广场上,我望见一堆堆尸体,每堆至少五六十具……有很多老人、妇女甚至还有孩子…………惨不忍睹……陆军做得太无耻、太过分。”该材料( )

| A.可以反映当时日本人民的反战运动 | B.可以用于研究日本的“扫荡”政策 |

| C.对于揭发日军侵华暴行有重要价值 | D.可以证实南京国民政府消极抵抗 |

对联是我国特有的一种文化艺术形式,它以喜闻乐见的方式反映着重大历史史实,以下对联和“诗圣”有关的是( )。

| A.“刚直不阿,留得正气凌霄汉;幽而发愤,著成信史照尘寰” |

| B.“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣” |

| C.“诗史数千言,秋天一鹄先生骨; 草堂三五里,春水群鸥野老心” |

| D.“千古诗才,蓬莱文章建安骨;一身傲气,青莲居士谪仙人” |

下列关于中国古典文学形式“词”的描述不正确的是()。

| A.起源于民间,适合于配乐演唱 |

| B.宋朝开始出现,它体现了中国世俗文化的发展 |

| C.宋词产生的根本原因是城市经济的繁荣发展 |

| D.南宋时期的诗词大都反映了严峻的社会现实和忧国忧民的情感 |

《诗经》是中国文化的源头之一。19世纪法国人比奥认为,《诗经》是“东亚传给我们最出色的风俗画之一,同时也是一部真实性无可争辩的文献。以古朴的风格向我们展示了上古时期的风俗习尚、社会生活和文明发展程度”。他在此强调《诗经》具有()。

| A.强烈的艺术感染力 | B.浓厚的古典主义韵味 |

| C.色彩鲜明的浪漫主义传统 | D.质朴的现实主义 |

姚芒父曾说:“唐王右丞(维)援诗入画,然后趣由笔生,法随意转,言不必宫商而邱山皆韵,义不必比兴而草木成吟。”以下作品符合这一描述的是()。

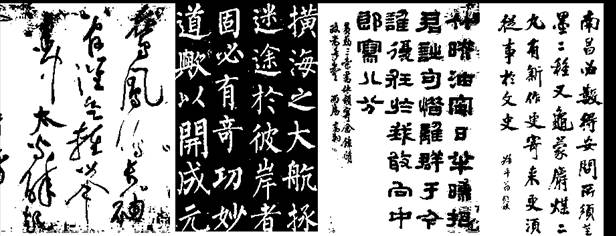

余秋雨说:“汉字是第一项中华文明长寿的秘密,……它是活着的图腾,永恒的星辰”。请欣赏下列四种文字:按顺序指出下列书法作品的字体()。

| A.隶书、 楷书、行书、 草书 | B.楷书、行书、 草书 、隶书 |

| C.草书 、楷书、隶书 、行书 | D.草书 、行书、隶书、 楷书 |