阅读下面的文言文,完成后面问题。

《五代史·冯道传》论曰:“礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡。”礼义,治人之大法;廉耻,立人之大节。盖不廉则无所不取,不耻则无所不为。人而如此,则祸败乱亡,亦无所不至。况为大臣而无所不取,无所不为,则天下其有不乱,国家其有不亡者乎?然而四者之中,耻尤为要。故夫子之论士曰:“行己有耻。”孟子曰:“耻之于人大矣,为机变之巧者,无所用耻焉。”所以然者,人之不廉而至于悖礼犯义,其原皆生于无耻也。故士大夫之无耻,是谓国耻。

吾观三代以下,世衰道微,弃礼义,捐廉耻,非一朝一夕之故。然而松柏后凋于岁寒,鸡鸣不已于风雨,彼昏之日,固未尝无独醒之人也。顷读《颜氏家训》有云:“齐朝一士夫,尝谓吾曰:‘我有一儿,年已十七,颇晓书疏。教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱。’吾时俯而不答。异哉,此人之教子也!若由此业自致卿相,亦不愿汝曹为之。”嗟乎!之推不得已而仕于乱世,犹为此言,彼阉然媚于世者,能无愧哉!

古人治军之道,未有不本于廉耻者。《吴子》曰:“凡制国治军,必教之以礼,励之以义,使有耻也。夫人有耻,在大足以战,在小足以守矣。”《尉缭子》言:“国必有慈孝廉耻之俗,则可以死易生。”《后汉书》载:“张奂为安定属国都尉,羌豪帅感奂恩德,上马二十匹,先零酋长又遗金鐻八枚,奂并受之,而召主簿于诸羌前,以酒酹地曰:‘使马如羊,不以入厩;使金如粟,不以入怀。’悉以金马还之。羌性贪而贵吏清,前有八都尉,率好财货,为所患苦,及奂正身洁己,威化大行。”呜呼!自古以来,边事之败,有不始于贪求者哉?

杜子美诗:“安得廉颇将,三军同晏眠。”一本作“廉耻将”,诗人之意未必及此。然吾观《唐书》言,王佖为武灵节度使。先是,吐蕃欲成乌兰桥,每于河壖先贮材木,皆为节帅遣人潜载之,委于河流,终莫能成。蕃人知佖贪而无谋,先厚遗之,然后并役成桥,仍筑月城守之,自是朔方御寇不暇,至今为患,由佖之黩货也。故贪夫为帅,而边城晚开。得此意者,郢书燕说,或可以治国乎?

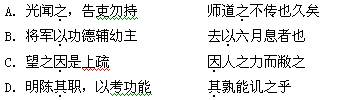

(节选自顾炎武《日知录》)下列语句中,加点词语的解释不正确的一项是

| A.弃礼义,捐廉耻捐:抛弃 |

| B.年已十七,颇晓书疏疏:文书 |

| C.亦不愿汝曹为之曹:等,辈,们 |

| D.由佖之黩货也黩:滥用 |

下列语句中加点字的意义和用法,相同的一组是

| A.悉以金马还之在小足以守矣 |

| B.由佖之黩货也此人之教子也 |

| C.吾时俯而不答况为大臣而无所不取 |

| D.国家其有不亡者乎教其鲜卑语及弹琵琶 |

下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

| A.彼阉然媚于世者,能无愧哉! 那些曲意逢迎、卑劣地献媚于世俗的人,能不感到惭愧吗? |

| B.国必有慈孝廉耻之俗,则可以死易生。 一个国家必须有慈孝廉耻的风尚,那就可以用牺牲去换得生存。 |

| C.使金如粟,不以入怀。 使用金钱如同消耗粟米一样,并不把这事放在心上。 |

| D.故贪夫为帅,而边城晚开。 |

所以贪财的人担任统帅,边关的大门到晚间也还洞开着无人把守。下列对本文的理解和分析,都不正确的一项是

①“鸡鸣不已于风雨”写出了“独醒之人”身处乱世,也会毅然决然发出正义的声音。

②古人治军以廉耻作为基础,将士们懂得礼义廉耻的道理,便足以克敌制胜,保存自己。

③作者借颜之推讲述齐朝一士大夫教育儿子的事例,表达了反对后人出仕做官的观点。

④作者倾向于杜甫的诗句是“安得廉耻将”。虽有牵强附会之嫌,却蕴藏着作者的期许。

| A.②③ | B.①③ | C.②④ | D.①④ |

作者在文章第一段结尾指出“士大夫之无耻,是谓国耻”,意思是说士大夫没有羞耻心,可以称之为国耻。这句话引发了你怎样的思考,请结合文本,联系实际,谈谈你对作者这一认识的看法。(不少于200字)

萧望之字长倩,东海兰陵人也,好学,治《齐诗》,京师诸儒称述焉。是时,大将军霍光秉政,长史丙吉荐儒生王仲翁与望之等数人,皆召见。先是,左将军上官桀谋杀光,光既诛桀等,后出入自备。吏民当见者,露索去刀兵,两吏挟持。望之独不肯听,自引出阁曰:“不愿见。”吏牵持匈匈。光闻之,告吏勿持。望之既至前,说光曰:“将军以功德辅幼主,将以流大化,致于洽平,是以天下之士延颈企踵,争愿自效,以辅高明。今士见者皆先露索挟持,恐非周公相成王躬吐握①之礼,致白屋②之意。”于是光独不除用望之,而仲翁等皆补大将军史。三岁间,仲翁至光禄大夫给事中,望之以射策甲科为郎,署小苑东门侯。仲翁出入从仓头庐儿③,下车趋门,传呼甚宠,顾谓望之曰:“不肯碌碌,反抱关为?”望之曰:“各从其志。”时大将军光薨,子禹复为大司马,兄子山领尚书,亲属皆宿卫内侍。地节三年夏,京师雨雹,望之因是上疏,愿赐清闲之宴,口陈灾异之意。宣帝自在民间闻望之名,曰:“此东海萧生邪?下少府宋畸问状,无有所讳。”望之对,以为:“《春秋》昭公三年大雨雹,是时季氏专权,卒逐昭公。向使鲁君察于天变,宜无此害。今陛下以圣德居位,思政求贤,尧、舜之用心也。然而附枝大者贼本心,私家盛者公室危。唯明主躬万机,举贤材,以为腹心,与参政谋,令公卿大臣朝见奏事,明陈其职,以考功能。如是则庶事理,公道立,奸邪塞,私权废矣。”对奏,天子拜望之为谒者。时上初即位,思进贤良,多上书言便宜,辄下望之问状,高者请丞相御史,次者中二千石试事。累迁谏大夫,丞相司直,岁中三迁,官至二千石。

(取材于班固《汉书•萧望之传》)

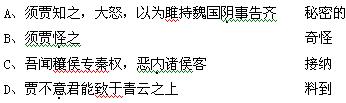

注释:①吐握:吐哺握发的简称。比喻求贤之心切。②白屋:指平民,寒士。③仓头庐儿:奴仆。下列语句中,加点的词解释不正确的一项是( )

下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是( )

下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是()

| A.吏民当见者,露索去刀兵 (如果有应当)接见的官吏百姓,(都要让他们)裸体搜身除去兵器 |

| B.恐非周公相成王躬吐握之礼,致白屋之意 (这)恐怕不合乎周公辅佐成王时亲自求贤的礼节,表达对平民的敬意 |

| C.下少府宋畸问状,无有所讳 下达(命令)让少府宋畸问明情况,(让他)不要有什么隐讳 |

| D.然而附枝大者贼本心,私家盛者公室危 |

然而过分靠近大树就会伤害树干,家臣的权势过大就会危及朝廷下列的理解和分析,不符合文意的一项是()

| A.萧望之反对霍光接见土民搜身去除兵器的作法,赞赏周公吐哺握发之礼。 |

| B.萧望之因为不服从霍光不被任用,而顺从的王仲翁等人都补任大将军史。 |

| C.大将军霍光去世之后,他的儿子霍禹、兄弟子山在朝廷里担任了要职。 |

| D.萧望之举用贤才、利国利民的谏言得到宣帝的认同,因此官位一年三升。 |

阅读下面文言文

余尝游于京师侯家富人之园,见其所蓄,自绝徼①海外奇花石无所不致,而所不能致者惟竹。吾江南人斩竹而薪之。其为园,必购求海外奇花石,或千钱买一石、百钱买一花,不自惜,然有竹据其间,或芟而去焉。曰:“毋以是占我花石地。”而京师人苟可致一竹,辄不惜数千钱。然才遇霜雪,又槁以死。以其难致而又多槁死,则人益贵之。而江南人甚或笑之曰:“京师人乃宝吾之所薪。”呜呼!奇花石,诚为京师与江南人所贵,然穷其所生之地,则绝徼海外之人视之,吾意其亦无以甚异于竹之在江以南。而绝徼海外,或素不产竹之地,然使其人一旦见竹,吾意其必又有甚于京师人之宝之者,是将不胜笑也。以此观之,世之好丑,亦何常之有乎?

余舅光禄②任君治园于荆溪之上,遍植以竹,不植他木。竹间作一小楼,暇则与客吟啸其中,而间谓余曰:“吾不能与有力者争池亭花石之胜,独此取诸土之所有,可以不劳力而蓊然满园,亦足适也。因自谓竹溪主人,甥其为我记之。”余以谓君岂真不能与有力者争,而漫然取诸其土之所有者?无乃独有所深好于竹,而不欲以告人欤?君生长于纷华而能不溺乎其中,裘马、僮奴、歌舞,凡诸富人所酣嗜,一切斥去,尤挺挺不妄与人交,凛然有偃蹇孤特之气,此其于竹,必有自得焉。而举凡万物可喜可玩,固有不能间也欤?然则虽使竹非其土之所有,君犹将极其力以致之,而后快乎其心。君之力虽使能尽致奇花石,而其好固有不存也。嗟乎!竹固可以不出江南而取贵也哉!吾重有所感矣。

(取材于明·唐顺之《任光禄竹溪记》)

【注释】①徼(jiào):边界。②光禄:官名。下列语句中,加点的词解释不正确的一项是

| A.或千钱买一石或:有人 |

| B.然穷其所生之地穷:追究 |

| C.吾不能与有力者争池亭花石之胜胜:超过 |

| D.尤挺挺不妄与人交妄:随便 |

下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是

下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

| A.京师人乃宝吾之所薪——国都的人于是把我们的木柴当做宝贝一般 |

| B.吾意其亦无以甚异于竹之在江以南——我料想它们与竹子在江南(一样)也没有什么不同 |

| C.凛然有偃蹇孤特之气——令人敬畏有高傲不同一般的气节 |

| D.竹固可以不出江南而取贵也哉——竹子本可以不离开江南就获得人们的尊重啊 |

下列的理解和分析,不符合文意的一项是

| A.本文是作者受任君之托为竹溪写的一篇“记”。“记”是中国古代的一种文体。 |

| B.文章起笔写国都的人和江南的人对竹子的喜好和厌恶,一好一恶,对照鲜明。 |

| C.任君自称为“竹溪主人”,与东晋陶渊明爱菊、北宋周敦颐爱莲,意趣情怀相似。 |

| D.任君不与江南的侯家富豪攀比池亭花石,正是因为他喜爱竹子正直孤高的品质。 |

阅读下面的文言文(共19分)

答段缝书

王安石

段君足下:某在京师时,尝为足下道曾巩善属文,未尝及其为人也。还江南,始熟而慕焉友之,又作文粗道其行。惠书以所闻诋巩行无纤完,其居家,亲友惴畏焉,怪某无文字规巩,见谓有党。果哉,足下之言也?

巩固不然。巩文学论议,在某交游中,不见可敌。其心勇于适道,殆不可以刑祸利禄动也。父在困厄中,左右就养无亏行,家事铢发以上皆亲之。父亦爱之甚,尝曰:“吾宗敝,所赖者此儿耳。”此某之所见也。若足下所闻,非某之所见也。巩在京师,避兄而舍,此虽某亦罪之也,宜足下之深攻之也。于罪之中有足矜者,顾不可以书传也。事固有迹,然而情不至是者,如不循其情而诛焉,则谁不可诛耶?巩之迹固然耶?然巩为人弟,于此不得无过。但在京师时,未深接之,还江南,又既往不可咎,未尝以此规之也。巩果于从事,少许可,时时出于中道,此则还江南时尝规之矣。巩闻之,辄瞿然。巩固有以教某也。其作《怀友书》两通,一自藏,一纳某家,皇皇焉求相切劘,以免于悔者略见矣。尝谓友朋过差,未可以绝,固且规之。规之从则已,固且为文字自著见然后已邪,则未尝也。凡巩之行,如前之云,其既往之过,亦如前之云而已,岂不得为贤者哉?

天下愚者众而贤者希,愚者固忌贤者,贤者又自守,不与愚者合,愚者加怨焉。挟忌怨之心,则无之焉而不谤,君子之 过于听者,又传而广之,故贤者常多谤,其困于下者尤甚。势不足以动俗,名实未加于民,愚者易以谤,谤易以传也。凡道巩之云云者,固忌固怨固过于听者也。家兄未尝亲巩也,顾亦过于听耳。足下乃欲引忌者、怨者、过于听者之言,县断贤者之是非,甚不然也。孔子曰:“众好之,必察焉;众恶之,必察焉”。孟子曰:“国人皆曰可杀,未可也,见可杀焉,然后杀之”。匡章,通国以为不孝,孟子独礼貌之以为孝。孔、孟所以为孔、孟者,为其善自守,不惑于众人也。如惑于众人,亦众人耳,乌在其为孔、孟也?足下姑自重,毋轻议巩!

过于听者,又传而广之,故贤者常多谤,其困于下者尤甚。势不足以动俗,名实未加于民,愚者易以谤,谤易以传也。凡道巩之云云者,固忌固怨固过于听者也。家兄未尝亲巩也,顾亦过于听耳。足下乃欲引忌者、怨者、过于听者之言,县断贤者之是非,甚不然也。孔子曰:“众好之,必察焉;众恶之,必察焉”。孟子曰:“国人皆曰可杀,未可也,见可杀焉,然后杀之”。匡章,通国以为不孝,孟子独礼貌之以为孝。孔、孟所以为孔、孟者,为其善自守,不惑于众人也。如惑于众人,亦众人耳,乌在其为孔、孟也?足下姑自重,毋轻议巩!

(选自《王安石集》)下列句子中,加点

词语的解释不正确的一项是()

词语的解释不正确的一项是()

| A.尝为足下道曾巩善属文属:写 | B.吾宗敝敝:衰败 |

| C.尝谓友朋过差差:过错 | D.通国以为不孝通:通过 |

下列句子分别编为四组,全都直接表明曾巩是“贤者”的一组是()

①始熟而慕焉友之②家事铢发以上皆亲之③亲友惴畏焉④巩在京师,避兄而舍⑤其心勇于适道⑥巩闻之,辄矍然

| A.①③⑤ | B.②⑤⑥ | C.②④⑥ | D.③④⑤ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.在王安石看来,曾巩是个“贤者”;在曾巩的父亲看来,曾巩是一个“纤完”的人。 |

| B.在段缝看来,曾巩是一个缺点很多的人,是不值得人敬重的。 |

| C.作者认为对某一个人的看法不能道听途说,一定要和他接触然后得出结论。 |

| D.作者用孔孟的例子证明人应自守节操,不被别人的观点左右。 |

把文中画横线的句子翻译成现代汉语

(1)父在困厄中,左右就养无亏行,家事铢发以上皆亲之。(3分)

译文:

(2)凡巩之行,如前之云,其既往之过,亦如前之云而已,岂不得为贤者哉?

译文:

(3)足下乃欲引忌者、怨者、过于听者之言,县断贤者之是非,甚不然也。(3分)

译文:

文言文阅读

阅读下面的文言文

范雎者,魏人也,字叔。须贾为魏昭王使於齐,范雎从。留数月,未得报。齐襄王闻雎辩口,乃使人赐雎金十斤及牛酒,雎辞谢不敢受。须贾知之,大怒,以为雎持魏国阴事告齐,故得此馈,令雎受其牛酒,还其金。既归,心怒雎,以告魏相魏齐。魏齐大怒,使舍人笞击雎,折胁摺齿。雎佯死,即卷以箦,置厕中。宾客饮者醉,更溺雎,故僇辱以惩后,令无妄言者。雎从箦中谓守者曰:“公能出我,我必厚谢公。”守者乃请出弃箦中死人。魏齐醉,曰:“可矣。”范雎得出。后魏齐悔,复召求之。魏人郑安平闻之,乃遂操范雎亡,伏匿,更名姓曰 张禄。

张禄。

当此时,秦昭王使谒者王稽于魏。郑安平诈为卒,侍王稽。王稽问:“魏有贤人可与俱西游者乎?”郑安平曰:“臣里中有张禄先生,欲见君,言天下事。”王稽辞魏去,过载范雎入秦。至湖,望见车骑从西来。范雎曰:“彼来者为谁?”王稽曰:“秦相穰侯东行县邑。”范雎 曰:“吾闻穰侯专秦权,恶内诸侯客,此恐辱我,我宁且匿车中。”有顷,穰侯果至,劳王稽,因立车而语曰:“谒君得无与诸侯客子俱来乎?无益,徒乱人国耳。”王稽曰:“不敢。”即别去。王稽遂与范雎入咸阳。

曰:“吾闻穰侯专秦权,恶内诸侯客,此恐辱我,我宁且匿车中。”有顷,穰侯果至,劳王稽,因立车而语曰:“谒君得无与诸侯客子俱来乎?无益,徒乱人国耳。”王稽曰:“不敢。”即别去。王稽遂与范雎入咸阳。

范雎既相秦,秦号曰张禄,而魏不知,以为范雎已死久 矣。魏闻秦且东伐韩、魏,魏使须贾于秦。范雎闻之,为微行,敝衣闲步之邸,见须贾。须贾见之而惊曰:“范叔固无恙乎!”范雎曰:“然。”须贾曰:“今叔何事?”范雎曰“臣为人庸赁。”须贾意哀之,留与坐饮食,曰:“范叔一寒如此哉!”乃取其一绨袍以赐之。须贾因问曰:“秦相张君,公知之乎?吾闻幸于王,天下之事皆决于相君。今者吾事之去留在张君。孺子岂有客习于相君者哉?”范雎曰:“主人翁习知之。唯雎亦得谒,雎请为见君于张君。”范雎归取大车驷马,为须贾御之,入秦相府。府中望见,有识者皆避匿。须贾怪之。至相舍门,谓须贾曰:“待我,我

矣。魏闻秦且东伐韩、魏,魏使须贾于秦。范雎闻之,为微行,敝衣闲步之邸,见须贾。须贾见之而惊曰:“范叔固无恙乎!”范雎曰:“然。”须贾曰:“今叔何事?”范雎曰“臣为人庸赁。”须贾意哀之,留与坐饮食,曰:“范叔一寒如此哉!”乃取其一绨袍以赐之。须贾因问曰:“秦相张君,公知之乎?吾闻幸于王,天下之事皆决于相君。今者吾事之去留在张君。孺子岂有客习于相君者哉?”范雎曰:“主人翁习知之。唯雎亦得谒,雎请为见君于张君。”范雎归取大车驷马,为须贾御之,入秦相府。府中望见,有识者皆避匿。须贾怪之。至相舍门,谓须贾曰:“待我,我 为君先入通于相君。”须贾待门下,持车良久,问门下

为君先入通于相君。”须贾待门下,持车良久,问门下 曰:“范叔不出,何也?”门下曰:“无范叔。”须贾曰:“向者与我载而入者。”门下曰:“乃吾相张君也。”须贾大惊,自知见卖,乃肉袒行,因门下人谢罪。于是范雎盛帷帐,恃者甚众,见之。须贾顿首言死罪,曰:“贾不意君能自致于青云之上。贾有汤镬之罪,请自屏于胡貉之地,唯君死生之!”范雎曰:“汝罪有几?”曰:“擢贾之发以续贾之罪,尚未足。”范雎曰

曰:“范叔不出,何也?”门下曰:“无范叔。”须贾曰:“向者与我载而入者。”门下曰:“乃吾相张君也。”须贾大惊,自知见卖,乃肉袒行,因门下人谢罪。于是范雎盛帷帐,恃者甚众,见之。须贾顿首言死罪,曰:“贾不意君能自致于青云之上。贾有汤镬之罪,请自屏于胡貉之地,唯君死生之!”范雎曰:“汝罪有几?”曰:“擢贾之发以续贾之罪,尚未足。”范雎曰 :“汝罪有三耳。然公之所以得无死者,以绨袍恋恋,有故人之意,故释公。”乃谢罢。

:“汝罪有三耳。然公之所以得无死者,以绨袍恋恋,有故人之意,故释公。”乃谢罢。 须贾辞于范雎,范雎大供具,尽请诸侯使,与坐堂上,食饮甚设。而坐须贾于堂下,置莝豆其前,令两黥徒夹而马食之。数曰:“为我告魏王,急持魏齐头来!不然者,我且屠大梁。”须贾归,以告魏齐。

须贾辞于范雎,范雎大供具,尽请诸侯使,与坐堂上,食饮甚设。而坐须贾于堂下,置莝豆其前,令两黥徒夹而马食之。数曰:“为我告魏王,急持魏齐头来!不然者,我且屠大梁。”须贾归,以告魏齐。

(节选自 《史记·范雎蔡泽列传》有删改)

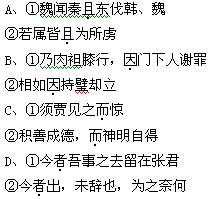

《史记·范雎蔡泽列传》有删改)下列句子中加点词的解释不正确的一项是()

下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是()

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.范雎是魏国人,与须贾使齐时,齐王慕其名而赐范雎金十斤、牛肉和酒。后被须贾所诬,魏相魏齐使人打断他的肋骨与牙齿。 |

| B.在被魏齐摧残后,范雎装死,被裹在蒲草席中,弃之于厕,更由饮者尿之,后在郑安平、王稽的帮助下,化名张禄逃到秦国。 |

| C.须贾作为魏国的使者到秦国,范雎穿着破衣服,步行到须贾的客舍。须贾见后大为吃惊,并把一件绨袍赐给他。正因为送绨袍,范雎才饶了他。 |

| D.须贾辞行时,范雎宴请诸侯使者,让他们坐在堂上,而让须贾坐在堂下,并令两个囚徒夹住他,让他去喂马。 |

把上题文言文阅读材料中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)谒君得无与诸侯客子俱来乎?无益,徒乱人国耳!

译文:

(2)孺子岂有客习于张君者哉?范雎曰:“主人翁习知之。唯雎亦得谒……”

译文:

阅读下面的文言文

沈括字存中,以父任为沭阳主簿。擢进士第,编校昭文书籍。迁提举司天监,日官皆市井庸贩,法象图器,大抵漫不知。括始置浑仪、景表、五壶浮漏,后皆施用。

淮南饥,遣括察访,发常平仓钱粟,疏沟渎,治废田,以救水患。迁集贤校理,察访两浙农田水利。时大籍民车,人未谕县官意,相挻为忧;又市易司患蜀盐之不禁,欲尽实私井而辇解【注】池盐给之。言者论二事如织,皆不省。括侍帝侧,帝顾曰:“卿知籍车乎?”曰:“知之。”帝曰:“何如?”对曰:“敢问欲何用?”帝曰:“北边以马取胜,非车不足以当之。”括曰:“车战之利,见于历世。然古人所谓兵车者,轻车也,五御折旋,利于捷速。今之民间辎车重大,日不能三十里,故世谓之太平车,但可施于无事之日尔。”帝喜曰:“人言无及此者,朕当思之。”遂问蜀盐事,对曰:“一切实私井而运解盐,一使出于官售,诚善。然忠、万、戎、泸间夷界小井尤多,不可猝绝也,势须列候加警,臣恐得不足偿费。”帝颔之。明日,二事俱寝。

辽萧禧来理河东黄嵬地,留馆不肯辞,曰:“必得请而后反。”帝遣括往聘。括诣枢密院阅故牍,得顷岁所议疆地书,指古长城为境,今所争盖三十里远,表论之。帝喜曰:“大臣殊不究本末,几误国事。”命以画图示禧,禧议始屈。赐括白金千两使行。至契丹庭,契丹相杨益戒来就议,括得地讼之籍数十,预使吏士诵之,益戒有所问,则顾吏举以答。他日复问,亦如之。益戒无以应,谩曰:“数里之地不忍,而轻绝好乎?”括曰:“今北朝弃先君之大信,以威用其民,非我朝之不利也。”凡六会,契丹知不可夺,遂舍黄嵬。括乃还,在道图其山川险易迂直,风俗之纯庞,人情之向背,为《使契丹图抄》上之。

括博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药、卜算,无所不通,皆有所论著。又纪平日与宾客言者为《笔谈》,多载朝廷故实、耆旧出处,传于世。

(取材于《宋史•沈括传》)

【注】解:解州,地名。下列语句中,加点的词的解释不正确的一项是

| A.时大籍民车籍:征用 |

| B.人未谕县官意谕:告诉 |

| C.二事俱寝寝:停止 |

| D.契丹知不可夺夺:改变 |

下列各组语句中,加点的词意义和用法都相同的一组是

下列对文中语句的理解,不符合文意的一项是

| A.日官皆市井庸贩,法象图器,大抵漫不知——掌管天文历算的官员都是市井小贩一样平庸的人,对于天象和历算的图谱仪器,大多全然不懂。 |

| B.市易司患蜀盐之不禁,欲尽实私井而辇解池盐给之——市易司担心蜀地私盐贩卖不能禁止,想要全部填塞私人的盐井,而运解州的池盐去供应蜀地。 |

| C.括诣枢密院阅故牍,得顷岁所议疆地书——沈括到枢密院去翻看以前的档案文件,查找到了近几年商定边境的文件。 |

| D.在道图其山川险易迂直,风俗之纯庞,人情之向背——沈括在路上还想着沿途山川的险峻和平缓,道路的迂曲和顺直,风俗的单纯和复杂,人心的背弃和不满。 |

下列的理解和分析,不符合文意的一项是

| A.浑仪、景表、五壶浮漏等天文仪器都是在沈括担任提举司天监之后设置的,这些仪器后来都得以使用。 |

| B.对于蜀盐一事,沈括认为盐应该全都由官府出售,如果不马上禁止私井,官府将会得不偿失。 |

| C.面对辽国索要土地的无理要求,沈括据理力争,从容应对,并取得了最终胜利,显示了他的外交才能。 |

| D.沈括博学善文,他把平时与宾客谈论的事情记录下来,写成了《梦溪笔谈》,至今流传于世。 |