阅读下列材料,回答有关问题:

材料一 “寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,欶宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。今名号不更,无以称成功,传后世……朕为始皇帝。后世以数计,二世三世至于万世,传之无穷。”

——《史记》

材料二 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹《朱子语类》卷128

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区称“腹里”,由中书省直辖。中书省也称都省,为全国行政中枢。总领各行省,又兼辖腹里。地方设行中书省,简称“行省”。元制,凡有重大军事,则遣中书省官员前往督之,其班底仿中书省建制,故称“行中书省”。《元史·地理志》中载:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。”

材料四 雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直缮写。后名军机处。地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。 —赵翼《蘑曝杂记》

请回答:

(1)结合材料一,根据所学知识回答秦始皇建立的皇帝制度有何特点?秦朝中央政权的基本结构是什么?

(2)材料二中北宋“尽夺藩镇之权”中“兵也收了,财也收了”的具体措施指哪些?材料二作者对此看法如何?

(3)材料三中元朝设置的中书省与唐朝的中书省有何不同?元朝为什么实行行省制?

(4)从以上材料中反映出,我国专制主义中央集权制度发展的过程中存在着哪两对基本矛盾?其发展趋势如何?

(5)专制主义中央集权制度在明清时期发展到顶峰的标志是什么?它的设置反映了什么时代特征?

阅读材料,回答问题:

当代著名史家杜维运先生说:“历史叙事与历史解释是历史的两大要素。所谓历史叙事,一般来讲,是叙述以往发生过的事件。历史解释大致是阐明历史发展的轨迹及其意义所在。史学家根据史料撰写历史,其呈现出来的,不是历史叙事,就是历史解释。”

材料一:“在唐朝统治的万花筒般的三个世纪中,几乎亚洲的每一个国家都有人曾经进入过唐朝这片神奇的土地……在长安城的外来居民的数量相当大,有许多大食人、波斯人、天竺人。”——美国学者谢弗《唐代的外来文明》

材料二:唐代文化本身就是一种中外、胡汉混合的文化,正是多种文化的交流会聚,才形成了绚丽多彩的唐代文明。

——张广达、王小甫《天涯若比邻》

材料三:

材料四: “化外人(外国人)于宽乡附贯安置……诸化外人同类相犯者,各依本俗法;异类相犯者,以法律论。”

——《唐律》

问题:

(1)上述材料哪些是历史叙事?哪些是历史解释?哪些是历史证据?

(2)材料一、二可以通过什么途径加以验证?

(3)运用史实说明“唐代文化是多种文化的交流会聚”。

阅读下面材料,回答所提的问题。

华师大新世纪版的《世界通史》在其前言所说,《世界通史》,顾名思义是对世界历史的通观,它所考察的对象应当是人类社会作为一种整体性历史运动的发展进程。它之所以区别于国别史和地区史,首先就在于它以“世界”——人类社会的整体作为自己的考察对象和研究视域;而它之所以区别于更广义的人类史或人类文明史,也在于它所确立的中心概念——“世界”具有结构意义上的特殊内涵,而不是一般意义的对人类社会 的泛指。

的泛指。

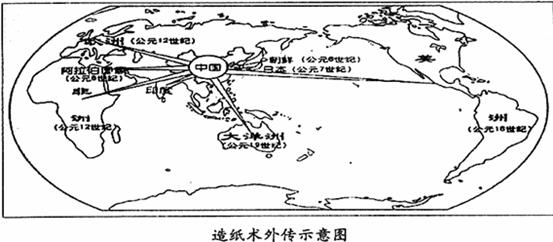

材料一造纸术是我国古代伟大的科技成就,它与指南针、印刷术、火药一起,并称中国古代四大发明……它的对外传播对世界文明的发展产生了深远的影响,是中华民族对人类的杰出贡献。——华师大版初中历史教材

材料二从1640年到1840年,在200年中,西方已经进入了这样一个时期:“自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁 路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。

路的通行……”与此相比,同一时间里的中国却景物依旧:成千上万胼手胝足、转辗沟壑的小农背负着一代一代歌讴唐虞盛世、高谈名物考据或性心理义的士人。

—— 陈旭麓:《近代中国社会的新陈代谢》

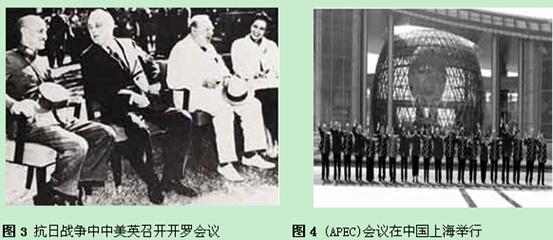

材料三近代以来的中国已经告别了“中国中的世界”的时代了。她以不同姿态出现在世界舞台,不管是被动的还是主动的,都是人类社会纵向发展和横向联系的总体运动规律的使然,它符合人类社会由地域性历史向整体性历史发展的大趋势。正如《复兴之路》解说词所说,“100年是漫长的也是短暂的,在人类告别风云变幻的20世纪时,中国告别了上个世纪曾经的苦难,经过100多年的求索与奋斗,世界重新认识了中国,中国以新的面貌融入了世界。世纪跨越,中国人跨越的绝不仅仅是一个时间的节点,伴随着国家一起迈入21世纪的是中华民族伟大复兴的理想。”,以下图片资料可见一斑:

图1《南京条约》签订

图52010SHANGHAI EXPO CHINA

问题:

(1)、根据材料一,并结合所学知识,中国古代社会除了科技文化成果外,还有哪些方面显示其区域文明成就?

(2)根据材料二,中国在世界民族之林所处的被动地位,实则开始于鸦片战争前的两个多世纪。这一时期中西文明发展的本质差异是什么?造成中国落后于西方的主要原因有哪些?

(3)根据材料三,并结合所学知识,从经济和外交方面说明在世纪跨越的关键时期,中国如何“以新的面貌融入了世界”?

(4)通过图像可以加深对历史变迁的理解,达到以图证史。对于以上材料,某校历史老师以中国概括出从“中国中的世界”到“世界中的中国”这一主题。请仔细阅读图片及文字材料,你是如何理解这位历史老师对这一主题的概括?(注意:可以用这里提到的主题,也可以根据自己的理解另外列出主题,来解答这道试题。)

阅读下面图片材料,回答问题:( 6分)

问题:

(1)万隆会议的会议特点是什么?

(2)根据以上两幅图片用自己的话来叙述性地概括新中国成立后的外交政策。

新中国从1949年成立到2009年,已经走过自己的60年。改革开放前后两个30年存在很大差别。在评价改革开放前后两个30年历史及其相互关系的问题上,有两种片面的观点:第一种是在肯定改革开放30年以来历史性进步的时候,有意无意地贬低甚至否定改革开放以前30年的成就和经验;第二种是在肯定新中国成立60年来成就的时候,有意无意地淡化改革开放具有革命性的意义,甚至认为改革开放以前30年比改革开放30年好。

请选择上述两种观点中的一种,结合所学知识加以评论。(要求史论结合,推理严谨,表达准确。)

现代化是人类社会的一次转型,是文明方式的一次转换,现代化的世界进程也就是世界历史的形成过程。现代化用工业生产力取代农业生产力,在此基础上引发了社会的整体变动,从而实现从农业文明向工业文明的转变……从19世纪开始,现代化跃出欧洲,向亚非大陆推进;到19世纪末,随着世界被列强瓜分即殖民地的“全球化”而形成了世界历史的第一种结构形态——欧洲列强 支配的资本主义世界体系。

支配的资本主义世界体系。

根据上面的叙述,回答问题:

(1)19世纪50年代哪一事件的发生使俄国倍感“现代化的压力”?为了实现现代化,亚历山大二世采取了什么措施?

(2)在“现代化跃出欧洲”,向亚洲推进的过程中,日本开始了明治维新。明治政府为推进工业化而采取了哪些经济措施?

(3)俄、日两国走上现代化道路的方式有何共同特点?