儒家思想是中国传统文化的主流思想,并且保持了长久的生命力,主要得益于其思想体系根据时代的需要在不断丰富和完善。社会主义现代化建设的今天仍体现其重要的社会价。阅读下列材料:

材料一 守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能成为“显学”的原因。”

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,说明儒学在战国后期成为“显学”的理由。

材料二 道之大原出于天,天不变道亦不变。……天道之大者在阴阳,阳为德,阴为刑。刑主杀而德主生。

——班固《汉书·董仲舒传》

(2)材料二中反映了董仲舒怎样的世界观?从理论来源角度,分析董仲舒思想的新特点。董仲舒的“道”与先秦道家的“道”在内涵上有何区别?

材料三 理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克主编者《中国文化概论》

(3)理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致,最为完备的理论体系”的?依据材料三,说明理学“影响至深至巨”的表现。

材料四 如果没有长期以来形成的多民族统一的中华民族文化的自我认同,中国这样一个多民族的国家就会在全球化浪潮和现代化过程中被“化”掉……从历史上看,儒家曾不断吸取周边各民族的文化、丰富自身。……儒家文化不仅是农业文明的产物,也是华夏族群的精神形态……作为民族的意识与心理,儒家文化在今天仍是活着的。

——郭齐勇《儒家文化与中国现代化》

(4)依据材料四,你认为中国在现代化进程中,儒家文化应怎样体现自身的社会价值?

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出一”,“天下之事无小大,皆决于上”。

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部”。

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召”。

——《檐曝杂记》

请回答:

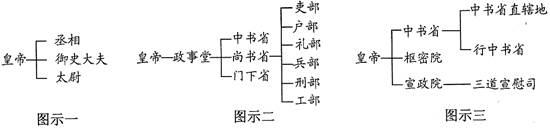

(1)结合所学知识,指出材料一中图示一、二、三所反映的政治制度的名称。

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?这一制度的实施有何意义?

(3)材料三、材料四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化

(4)综合上述材料概括我国古代专制主义中央集权制发展的基本趋势。

阅读下列材料,回答问题。

材料一

A:“然则为天下之大害者,君而已矣!”

B:“保天下者,匹夫之贱,与有责焉耳矣。”

C:“以天下论者,必循天下之公。”

材料二

材料三

毛泽东《西江月•井冈山》:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。”

材料四

(1)材料一中的A、B、C分别是哪位思想家的名言?他们还有哪些主张?

(2)材料二图中所示反映了中国近代史上谁的思想理论?作为辛亥革命重要成果却已成“空壳”的是什么?

(3)材料三描述的是毛泽东思想形成时期的哪一革命理论的实践?延安时期毛泽东还形成了怎样的革命理论?

(4)结合材料二、三、四和所学知识指出:二十世纪中国历史发生了哪三次历史性的巨变?概括20世纪以来中国重大理论成果的共同特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一《中国的世界纪录》收录的中国古代科技成果统计

| 类别 |

数学 |

天文、历法气象 |

地学 |

化学 |

农 学 |

机 械 |

水 利 |

轻 工 |

兵器 |

| 项数 |

22 |

25 |

25 |

9 |

25 |

7 |

7 |

8 |

8 |

(1)据材料一回答,中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?

材料二:某校学生在《中国古代纸的发明》的探究性学习中出现的一个情景:学生甲认为纸是东汉时期蔡伦最早发明的。他提供了支持自己观点的依据:南朝宋范晔在《后汉书·蔡伦传》记载:“(伦)用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。……帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称'蔡侯纸”。学生乙则认为纸早在西汉就已经发明了。他也提供了支持自己观点的依据:1986年,在甘肃天水市东南放马滩5号西汉墓出土了西汉文景时期的纸质地图残片。

(2)上述哪一位同学的观点更可靠?为什么?

(3)造纸术对世界文明发展有何贡献?

材料三: 英国学者李约瑟在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(4)为什么明清时期“中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学?”

经济是基础,政治是经济的集中体现,文化是政治和经济的反映。一定的文化由一定的政治经济所决定,又反作用于一定的政治经济,思想随时代的发展被人们赋予新的内容。阅读下列材料,回答问题。

材料一:“行仁政而王,莫之能御也。”

“处无为之事,行不言之教。”

“明法者强,慢法者弱。”

材料二: 清朝学者赵翼的《陔余丛考》,对历代正史中受儒家伦理熏陶而累世同居的、并受政府褒奖的孝义之家的代表人物进行统计,以宋朝的人数最多。(转引自樊树志著《国史十六讲》P.166) 宋代士绅阶层人数增多,常常通过教育进行规训,以家规、家礼、族规、乡约之类的规定,通过童蒙读物的传播,甚至通过祭祀以及仪式中常常有的娱乐性戏曲、说唱,把上层人士的知识、思想与信仰,广泛地传递到了民众之中……

(摘引自葛兆光著《中国思想史》第二卷)

材料三:主张改制的人,往往引证中国历史及孔子之言,以破中国不能维新之说。……谓经书系孔子假古人言论,按自己的想法写成,证明孔子亦是一位维新派。……倡导维新的人物,无一不受到西方的影响。真正了解西方文化,又能洞悉中国病源所在的为严复。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》

请回答:

(1)概括材料一中的三种主张,并指出当时产生这些不同主张的最根本原因是什么。

(2)依据材料二,指出宋代广泛传播理学思想的方式有哪些?

(3)材料三中“证明孔子亦是一位维新派”的思想家是谁?他为什么要请出孔子来宣传维新变法?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:这是一则关于某绘画作品的描述:南宋初,画有变,风俗画,题广泛;有大师,张择端,上河图,成长卷。北宋朝,汴梁城,百工业,最繁荣;人物众,前后拥,车马船,尽集中。有酒铺,有茶棚,有铁匠,有木匠,有木工;卖花女,算命翁,桥上下,俱畅通。建筑群,起楼层,熙攘间,笔画清;杂不乱,步步精,古都市,入眼中。

材料二:

(明)杨柳青绘画《连年有余》

请回答以下问题:

(1)依据材料一的描述,写出这一绘画作品的名称。从绘画的发展史和风格上看,它属于什么画?这类画在北宋兴起的主要原因是什么?

(2)材料二中的绘画属于什么画种?结合所学知识指出,这一画种的主要特点有哪些?