近代以来,广告作为一种宣传形式折射出社会历史的变迁。阅读材料回答下列问题。

材料一 1769年7月24日欧洲殖民者贩卖黑人广告:

8月3日(星期四),在查尔顿将拍卖94个年轻、健康的黑人。其中成年男子39人,成年女子24人,男孩15人,女孩16人。这些奴隶是由戴维和约翰·狄亚斯公司刚从塞拉利昂运达的。(注:塞拉利昂是西非国家,当时是欧洲奴隶的供应地,现为全世界最贫穷的国家之一)

材料二 1912年北京《顺天时报》刊登章太炎征婚广告:

第一条:以湖北籍女子为限。第二条:要文理通顺,能作短篇文字。第三条:要大家闺秀。第四条:要出身于学校,双方平等自由,互相尊敬,保持美德。第五条:反对缠足女子,丈夫死后,可以再嫁,夫妇不和,可以离婚。

材料三 20世纪30年代苏联“五年计划”海报

请回答:

(1)材料一反映了什么社会现象?简要分析这一现象出现的历史原因。

(2)结合材料和所学,指出近代中国社会习俗的变化。

(3)结合材料和所学,概括20世纪30年代苏联经济建设的特点。

阅读下列材料并回答问题:

材料一斯塔夫里阿诺斯认为,从世界史的观点看,美国革命之所以重要,并不是因为它创造了一个独立的国家,而是因为它创造了一个新的、不同类型的国家。……《美国百科全书》认为,“没有哪一位总统的施政纲领能比新政对国内局势产生过更大的影响。”

回答:

(1)依据材料一,分析美国建国以来在政治、经济领域里出现的两次大 的制度创新是什么?

的制度创新是什么?

材料二 193 3年,美国政府成立了田纳西流域管理署,负责对田纳西河进行综合治理。这是当时美国兴办的最大的工程,包括开凿内陆水道、建立水电站提供廉价电力、生产化肥、植树造林,以及控制洪水泛滥、防止水土流失等。它保护了3000万英亩的农田,使整个流域居民的平均收入提高了9倍。

3年,美国政府成立了田纳西流域管理署,负责对田纳西河进行综合治理。这是当时美国兴办的最大的工程,包括开凿内陆水道、建立水电站提供廉价电力、生产化肥、植树造林,以及控制洪水泛滥、防止水土流失等。它保护了3000万英亩的农田,使整个流域居民的平均收入提高了9倍。

——摘自岳麓版新课程教材《历史》必修二

回答:

(2)结合材料分析田纳西水利工程兴建的好处,这一措施体现了罗斯福“新政”的什么特点?

材料三首先,我们将大规模改造公共建筑物,使之更加节能。其次,我们将对国家基础设施进行最大规模投资,将创造数百万工作岗位,这将是五十年代建立高速公路网后最大规模的基础设施投资计划。第三,新政府计划对学校建筑物进行大规模现代化改造,修复学校破损建筑物,并进行节能改造,在教室里安装新电脑设备。

——奥巴马发表讲话阐述经济振兴计划(2008年12月6日)

回答:

(3)与20世纪30年代解决经济危机措施相比,材料三中奥巴马的“经济振兴计划”更加关注什么?

阅读下列材料,并回答问题:

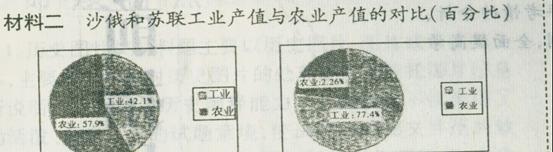

材料一沙俄和苏联工业产值在世界工业中的比重

| 1913年 |

1937年 |

||

| 国别 |

比重 |

国别 |

比重 |

| 美国 |

34.2% |

美国 |

41.9% |

| 德国 |

16.7% |

德国 |

11% |

| 英国 |

12.1% |

英国 |

7.3% |

| 法国 |

6.4 % % |

法国 法国 |

6.9% |

| 俄国 |

2% |

苏联 |

13.7% |

| 其他国家 |

25.2% |

其他国家 |

17% |

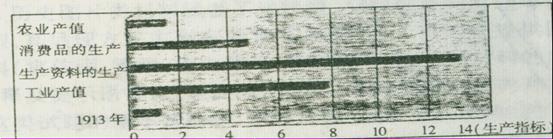

材料三 1913—1940苏联国民经济发展的主要指标(1913年等于1)

请回答:

(1)结合材料一、二,说明到1937年苏联经济发生了哪些变化?

(2)俄国十月革命胜利后,人民政权采取了哪些经济政策和措施促成了上述变化?(要求只答政策和措施的名称,勿需展开阐述)

(3)根据材料三,说明苏联经济发展具有什么特点?试分析这一经济特点对后来经济发展的影响。

阅读材料回答问题:

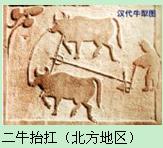

材料一:铁器逐步推广到各个生产领域,特别是农业生产领域大量铁制农具的使用,引来了农业生产技术的一场革命。

——《国史概要》

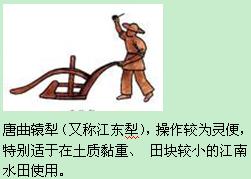

图一图二

材料二:明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,唐宋时期代表先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”(注:铁搭:农具名。有4至6个略向里弯的铁齿,用于刨土。)

——《太湖地区农业史》

材料三:新设备(注:广告图片。19世纪末。农业设备在变化。从美国传入第一批收割

机、蒸汽脱粒机、割草机。机械化减轻了农民的劳动,然而取代了大量劳力。)

材料四:在18、19世纪,农业飞速发展:更合理的轮作制,粮食产量提高,用了新机器,以及对牲畜品种与农业技术的改革。与城市化相关的人口爆炸需要日益增多的食品,于是人们便进行集约耕作,甚至扩大耕种面积。这些变化往往来自荷兰或英国,被称作“农业革命”,然而这些改变并不像工业上的变化那么迅猛,所以称之为“农业变革”较为妥贴。

田野上可以看见新的农业机器,出现了蒸汽脱粒机。在英国,传统农民已经消失,从此土地由农业工人或小耕作者耕种。

1850年左右,将农民系于土地之上并迫使他们耕种土地的封建制在西欧已基本上消失……

由于农业产量的提高和运输业的发展,欧洲人口的食物得到改善,周期性缺粮情况越来越少,但发展并不均衡。

农业变革使工业化更充满活力。农业的盈余创造了资本,资本再次投入运输业与工业,促进了新技术在欧洲的传播。

——材料三、四摘自《欧洲史》

请回答下列问题:

(1)依据材料一中的图一和图二,并将两者联系起来,说明古代中国农耕文明发展过程中的一些变化。

(2)依据材料二说明明清时期耕作方面变化的表现及原因。结合所学知识分析可能产生的直接影响。

(3)依据材料三、四概括说明18至19世纪欧洲发生“农业革命”的主要原因及对欧洲带来的影响。

(4)怎样理解材料一与材料四所述的农业领域中的“革命”?

阅读下列中外历史上法制建设的相关材料:

材料一:“治民无常,唯以法治……明主之所制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑德也。何谓刑德?曰:杀戮之谓刑,庆赏之谓德。为人臣者畏诛罚而利庆赏……故法者,王之本也。”

——《韩非子》

材料二:“在罗马人那里,私有制和私法的发展没有在工业和贸易方面引起进一步的后果,因为他们的生产方式没有改变。”但当资本主义经济在封建社会内部逐渐发展起来时,“详细拟定的罗马法便立即得到恢复并重新取得威信。”

——《马克思恩格斯全集》第3卷

材料三:“人何以尊于禽兽!人有法律,而禽兽无之也” ……“立法权如果操于一人,必立有利于一人的专制之法;立法权如果操于众人,则所立之法必然是有利于众人的民主之律……”“法者,天下之公器也。”

——梁启超《饮冰室合集》

材料四:“法制”就是法律制度……而“法治”即法的统治(Rule of Law),法律至上,标志着民主政治……“法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自 己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)材料一中的“法”的职能与材料二“法”的职能有什么区别?结合材料二和所学知识,你认为“罗马法”在近代世界“恢复并重新取得威信”的原因有哪些?

(2)材料三、四有哪些共同观点?材料四中的“法治”与材料一中的“法治”有何本质区别?

(3)结合所学知识说明梁启超为什么强调“法者,天下之公器”?

(4)举出中国现代史的史实论证材料四中“民治”这一观点,指出20世纪末中国提出的“民治”目标,并结合上述材料谈谈自己对“法治”的认识。

世界博览会是由一个国家的政府主办,多个国家或国际组织参加,以展现人类在社会、经济、文化和科技领域所取得成就的国际性大型展示会,享有“经济、科技、文化领域内的奥林匹克盛会”的美誉。阅读下列图文材料,回答问题。

材料- 19世纪前半叶,欧洲工业革命正如火如荼地进 行,科学技术的飞速发展,使人类生活发生了巨大的变化。在英国,自维多利亚女王登基后,当时的英国在世界工业中一马当先。同时资本的高速聚集和运作,英国也成为当时欧洲金融的中心。这些因素触发了英国将在世界舞台上演绎主角的欲望。……成立于1754年的英国皇家艺术协会历来承担国

行,科学技术的飞速发展,使人类生活发生了巨大的变化。在英国,自维多利亚女王登基后,当时的英国在世界工业中一马当先。同时资本的高速聚集和运作,英国也成为当时欧洲金融的中心。这些因素触发了英国将在世界舞台上演绎主角的欲望。……成立于1754年的英国皇家艺术协会历来承担国 家展览会的组织工作,担任皇家艺术协会主席的阿尔伯特亲王具有一种与传统理念所不同的开明思想和创新精神。……1849年,艺术协会开始酝酿筹划规模更大的博览会时,阿尔伯特提出要求“博览会必须是国际性的、展品要有外国产品参加”的设想,要求能在伦敦海德公园中找到最好的展览场地,以举办一届规模宏大的世界博览会。……“天时、地利、人和”催发了第一届世博会在英国诞生。(注:第一次世界博览会于1851年在伦敦举行)

家展览会的组织工作,担任皇家艺术协会主席的阿尔伯特亲王具有一种与传统理念所不同的开明思想和创新精神。……1849年,艺术协会开始酝酿筹划规模更大的博览会时,阿尔伯特提出要求“博览会必须是国际性的、展品要有外国产品参加”的设想,要求能在伦敦海德公园中找到最好的展览场地,以举办一届规模宏大的世界博览会。……“天时、地利、人和”催发了第一届世博会在英国诞生。(注:第一次世界博览会于1851年在伦敦举行)

——《水晶宫的魅力——1851年英国伦敦第 一届世界博览会纪实》

一届世界博览会纪实》

(1)根据材料归纳英国举办第一届世博会的“天时、地利、人和”的因素有哪些?

材料二 1900年4月,巴黎万图博览会开幕,这是巴黎第三次举办博览会,也是人类历史上的第九届博览会,参观者达4000万人,被称为“世纪之总”。本次博览会上展示了西方社会19世纪的技术成就,以产业革命为龙头的世博会由此达到最高潮。但这也是世博会渐渐走向衰落的一个转折点,在整个20世纪前半期,再也没有重现过如此的辉煌。

——《世博,人类的聚会——世界博览会历程回顾》

(2)根据材料二并结合所学知识说明造成“在整个20世纪前半期,再也没有重现过如此辉煌”的原因有哪些。

材料三(1958年布鲁塞尔世 界博览会的)标志性建筑是原子球,它的设计可谓匠心独具。当时比利时是欧洲共同体的发起国之一,布鲁塞尔被称为“西欧的首都”。时的欧共体拥有9个成员国,而比利时国内也划分为9个省。因此原子球象征着比利时国家和西欧各国团结、联合的标志。……经历了二战后,每个人对原子概念都有了新的认识,原子球体现了时代的主体意识……

界博览会的)标志性建筑是原子球,它的设计可谓匠心独具。当时比利时是欧洲共同体的发起国之一,布鲁塞尔被称为“西欧的首都”。时的欧共体拥有9个成员国,而比利时国内也划分为9个省。因此原子球象征着比利时国家和西欧各国团结、联合的标志。……经历了二战后,每个人对原子概念都有了新的认识,原子球体现了时代的主体意识……

——《原子球,人道主义的光芒——记1958年布鲁塞尔世界博览会》

(3)“经历了二战后,每个人对原子概念都有了新的认识,”其历史含义是什么?原子球体现了怎样的时代主体意识?

材料四 2010年世界博览会将在中国上海市举行,也是首次由中国举办的世界博览会。上海世博会的主题是“城市,让生活更美好”。主办机构预计吸引世界各地7000万人次参观者前往,总投资达450亿人民币,超过北京奥运会,是世界博览会史上最大规模的博览会。

(4)请你根据以上材料说说上海世界博览会体现了哪些时代理念?