一些史学家认为,“以‘一半是失败了,因而也就有另一半是成功’这种较长远的政治眼光来看,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有在当他们的经历成为历史之后,才能得到我们的理解和充分尊重。”上述观点表明赫鲁晓夫的改革

| A.彻底冲破了苏联原有模式的束缚 | B.在一定程度上冲击了原有的模式 |

| C.抛弃了以计划经济为主导的模式 | D.打破了原有的公有制形式 |

汉高祖刘邦想废太子(吕后所生长子,即汉惠帝刘盈)而立戚姬之子如意为新太子。御史大夫周昌说:“臣口不能言,然臣期期知其不可。陛下欲废太子,臣期期不奉诏”。周昌极力反对汉高祖废太子的原因是

| A.确立皇帝至高无上的威权 | B.坚守御史大夫谏议之责 |

| C.维护传统宗法继承制度 | D.根除影响汉政权稳定的隐患 |

以下是著名学者对春秋战国时期“诸子百家”及其学说的评价,其中属于评价老子及其道家学说的是

| A.崇功利,尚干涉,巩固君权,抑制民权。(苏渊雷) |

| B.人对自然只能任(顺从) 和法(效法),不能违背它。(范文澜) |

| C.同情公室,反对私门,一味开倒车。(郭沫若) |

| D.其思想深信政府万能,而不承认人类个性之神圣。(梁启超) |

第二次世界大战后建立了联合国及其下属许多国际组织,在这些国际组织中旨在促进世界贸易发展的一个是

| A.世界银行 | B.国际货币基金组织 | C.关贸总协定 | D.世界粮农组织 |

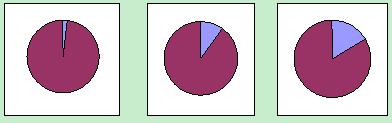

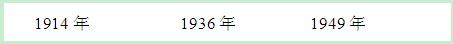

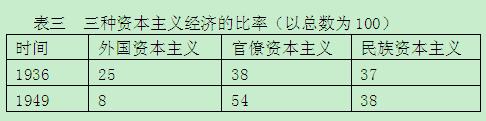

读以下各表

表二现代工业与封建经济的比较(颜色深的为封建经济)

依据上表中的统计数据和所学知识分析,官僚资本对中国社会发展变化的影响是

① 构成了现代中国骨干支柱产业② 促进了中国经济现代化

③ 巩固了封建自然经济④ 有利于抵制列强经济 侵略

侵略

| A.①②④ | B.①②③ | C.①③④ | D.①②③④ |

新文化运动发起的目的是寻求“救国之要道”或“根本之救亡”,其“要道”或“根本”是

| A.通过革命推翻北洋军阀统治 | B.不断改革,提高民智 |

| C.发展工业,富国强兵 | D.组织工农,建立社会主义 |