古今中外历史上发生过众多政治改革,借鉴、汲取其经验教训对推进社会主义政治文明建设大有裨益。阅读下列材料并回答问题。

材料一 从独相到群相再到兼相,致使相权逐渐削弱,这既是我国集权体制下的政治制度发展变化的突出特征,也是皇权与相权矛盾运动的必然结果。

——齐涛《资政通鉴·中国历代政治制度得失》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出“从独相到群相再到兼相”在秦、唐、明三代的表现。

材料二 雍正年间,用兵西北……始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之缜密者入缮写。后名军机处。地处宫廷,便于宣召。为军机大臣者,皆近臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——赵翼《檐曝杂记》

(2)材料二中军机处设置的最初原因及主要职能是什么?它的设置说明了什么问题?

材料三 在设计一个由人来统治人的政府时,最大的困难在于:你必须首先使政府有能力控制被统治者;其次要强制政府控制自己。

——麦迪逊“美国宪法之父”

(3)依据材料三并结合所学知识,指出美国1787年宪法是如何“使政府有能力控制被统治者”和“强制政府控制自己”的?该宪法的实施对美国有何积极作用?

材料四 孙中山是中国近代政治文明——共和制的重要催生人。他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新”。

——《中华文明史》第4卷

在中国实施的共和政治,是除立法、司法、行政三权外还有考试权和监察权的五权分立的共和制政治。 ——《孙中山全集》第1卷

(4)结合材料四及所学知识,简单概述孙中山为创立和维护共和制作了哪些努力?(6分)

阅读下列材料,然后回答问题

材料一面对突如其来的经济危机,罗斯福政府先后成立了民政工程署、工程兴办署、公共工程署、全国青年总署等机构,通过这些机构耗资上百亿美元雇佣了至少600万无业人口,将他们投入到3万个以上的工程中。……仅民政工程署在短短的时间修建、改建了80万公里公路,4万所学校、1000个机场。……在许多地方,那些工作的人们第一次领到工资后争先恐后地跑到商店,用自己赚到的钱购物。

——《经济危机的国家疗法》

材料二 2008年11月,意大利政府通过了800亿欧 元的一揽子应对金融危机的计划,其中166亿欧元用于基础建设,24亿

元的一揽子应对金融危机的计划,其中166亿欧元用于基础建设,24亿 欧元用于补贴低收入家庭。同月,英国通过200亿英镑的新一轮刺激经济的计划,将增值税税率下调2.5个百分点,增加对基础设施的投资,另外设法使银行向消费者发放贷款……

欧元用于补贴低收入家庭。同月,英国通过200亿英镑的新一轮刺激经济的计划,将增值税税率下调2.5个百分点,增加对基础设施的投资,另外设法使银行向消费者发放贷款……

——《经济危机的国家疗法》

材料三 2009年2月13日,美国国会众参两院先后投票表决,最终批准了总额为7870亿

美元的一揽子经济刺激计划。

奥巴马提出的这份经济刺激计划有两个主要内容:减税和投资。由四个部分组成:1. 为个人和企业减税;2.投资卫生保健和替代能源;3. 投资短期内即可上马的基础设施项目;4. 为州和地方政府提供财政支援。总额的35%将用于减税,其余部分用于投资。

在占总额65%的投资中,有1900多亿美元将用于支持失业救济、医疗补助、食品券以及其他社会福利项目,其余3100多亿美元将用于建设项目,包括机场、桥梁、运河、水坝、管道、铁路、公共交通系统等。

美国民众期望奥巴马能够像当年的罗斯福总统一样挽救美国经济,经济刺激计划也因此被称为“奥巴马新政”。

——胡芳、刘洪《“奥巴马新政”能走多远》

材料四这场席卷全球的最大金融危机至今仍未止息。2008年11月15日,由主要发达国家和发展中国家组成的二十国集团领导人金融市场和世界经济峰会在美国首都华盛顿举行。中国国家主席胡锦涛出席会议并发表题为《通力合作,共度时艰》的重要讲话。

请回答:

(1)根据材料一,概括罗斯福应对经济危机的措施并分析实施这些措施的历史作用。

(2)结合材料一、二,当前意、英等国应对危机的 措施与罗斯福新政有什么相似之处?

措施与罗斯福新政有什么相似之处?

(3)依据材料三,奥巴马提出“一揽子经济刺激计划”的目的是什么?眼下不少人把奥巴马和美国历史上罗斯福总统相提并论,根据上述材料并结合所学知识,简要指出可以把他们相提并论的理由何在?

(4)根据材料四,指出各国领导人为应对危机采取的策略。结合相关史实,指出他们采取上述对策的原因。

(5)综合上述材料和问题,你可以得出怎样的认识?

阅读下列材料:

材料一今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民共举。议会以国民公举之议员权成之,制定中华民国宪法,人人共守。敢有帝制自为者,天下共击之!

——孙文《同盟会宣言》

材料二 57年前,中国人民经过长期浴血奋斗实现了民族独立和人民解放,建立了人民当家作主的新中国。

——2006年4月21日胡锦涛在美国耶鲁大学的演讲

材料三新中国成立60周年,政治建设方面取得的主要成就如果用一句话概括,那就是经过60年,尤其是改革开放30年的实践探索,我们已经初步地找到了一条适应中国现代化需要的中国政治发展道路。

——陈红太谈我国6 0年民主政治建设成就

0年民主政治建设成就

请回答:

(1)根据材料一概述孙中山政治主张的核心内容。为实现上述主张,孙中山进行了哪些实践活动?其结果怎样?

(2)根据材料二,结合史实简要说明建国初期中国共产党在“建立了人民当家作主的新中国”方面取得了怎样的成就。

(3)根据材料三概括我国政治建设的主要成就是什么?试从政治、经济两方面分析中国近代、现代民主政治进程出现不同结果的原因。

历史山重大改革回眸

材料一“(范蠡平粜法认为)夫粜(卖出),二十(指每石粮的价格)病农,九十病末,末病则财不出,农病则草不辟矣。上不过八十,下不过三十,则农末俱利。平粜齐物,关市不乏,治国之道也。”

——《史记·货殖列传》

材料二“(李悝平籴法认为)籴(买入),甚贵伤民,甚贱伤农。民伤则离散,农伤则贫,故甚贵与甚贱,其伤一也。善为国者,使民毋伤而农益劝。……此农夫所以常困,有不劝耕之心,而令籴至于甚贵者也。是故善平籴者,必谨观岁有上、中、下孰。上孰其收自四,余四百石;中孰自三,余三百石;下孰自倍,余百石。小饥则收百石,中饥七十石,大饥三十石,故大孰则上籴三而舍一,中孰则籴二,下孰则籴一,使民适足,贾平则止。小饥则发小孰之所敛、中饥则发中孰之所敛、大饥则发大孰之所敛而粜之。故虽遇饥馑、水旱,籴不贵而民不散,取有余以补不足也。行之魏国,国以富强。”

——《汉书·食货志》

请回答:

(1)根据材料,概括范蠡的平粜法与李悝的平籴法的相同之处。

(2)根据材料,概括的平粜法与李悝的平籴法的不同之处。

阅读材料,回答问题

材料一苏俄(苏联)某段时期农业生产的恢复和发展情况

| 年份/项目 |

1913年 |

1921年 |

1923年 |

1925年 |

| 粮食作物耕种面积(万公顷) |

9 446 |

6 620 |

7 860 |

8 730 |

| 粮食作物产量(亿普特) |

39.79 |

22.13 |

34.55 |

44.24 |

材料二到1932年第一个五年计划结束时,苏联的工业生产已从世界第五位上升到第二位。从斯大林主要关心的世界实力平衡的角度看,苏联的全部工业产量在世界上所占的份额从1921年的1.5%增长到了1939年的10%。其识字率从1897年的28.4%上升到1939年的87.4%。在1913年到1961年间,外科医生的数量从23200人增加到425700人,预期寿命从32岁上升到69岁,婴儿死亡率从每千人273降到32。

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三有些学者将罗斯福的经济理论概括为“私营企业个人利润经济不应消灭,应当保留。可是这种经济的营运,并不是总有利、并不总是促进普遍福利的。因此只要是必要,这种营运就必须由各州和联邦政府共同付出努力,加以改进和补充。”

材料四中国1978年和2006年国民经济主要指标比较表

| 国内生产总值(亿元) |

国家财政收入(亿元) |

城镇居民恩格尔系数(%) |

农村居民恩格尔系数(%) |

|

| 1978 |

3645 |

1132 |

57.5 |

67.7 |

| 2006 |

218071 |

39500 |

35.8 |

43 |

注:恩格尔系数是指食品支出占家庭总支出的比重,它能够说明(反映)家庭生活水平的程度。

请回答:

(1)根据材料一,概括苏俄(苏联)从1913年至1925年的农业生产发展状况,并结合所学知识分析1921年至1925年农业生产呈现该发展状况的主要原因。

(2)根据材料二,概括30年代初苏联社会各个领域发生了哪些变化?这些变化说明了什么?

(3)结合所学知识概括材料三中学者所持有的观点,并运用有关史实对材料所述“改进和补充”加以说明。

(4)综合前三则材料分析材料四,可以看出美苏的做法对我国现代化建设有哪些启示?

阅读材料,回答问题

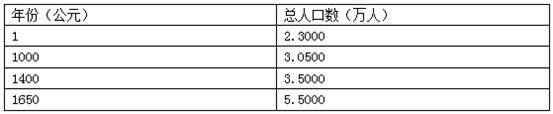

材料一:世界人口估算

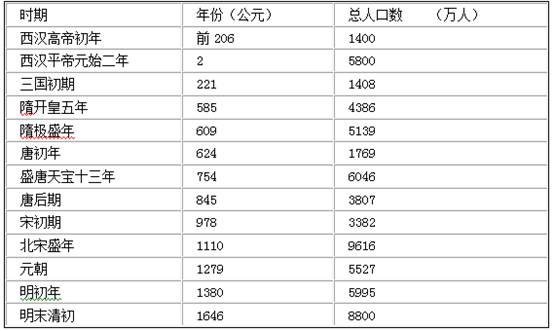

材料二:中国古代社会人口估算

材料三:“高宗(乾隆皇帝)谕内阁曰:‘……承平日久,生齿日繁,盖藏自不能如前充裕……生之者寡,食之者众,……朕甚忧之。犹幸朕临御以来,辟土开疆,幅员日廓,小民皆得开垦边外地土,籍以暂谋衣食。然为之计及久远,非野无旷土,家有赢粮,未易享生平之福。”

——《清史稿》

材料四: 明清之际,中国人口快速增长,出现过剩人口。……主要集中在江南地区,为应付严峻的生计问题,……不得不从副业生产中寻找生活的出路。这一地区种植棉花和从事棉纺织业,就是以副养农、以副助农的一种选择。

——《中华文明史》

请回答:

(1)结合所学知识分析材料一中世界人口在1400年至1650年急剧增长的原因。

(2)中国古代人口呈现周期波动性的特点。结合材料二和所学知识分析形成该特点的原因。

(3)依据材料三和材料四概括人口增长对中国社会发展的影响。