阅读下列材料回答:

材料一 无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。——蒋介石给张学良密电

材料二 1935年12月,中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议。会议从理论和政策上正式确立了中国共产党关于建立抗日民族统一战线策略的总路线,提出“党的任务就是把红军的活动和全国的工人、农民、学生、城市小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来,成为一个统一的民族革命战线”。……在中共这个统一战线政策的感召下,各阶层纷纷起来抗日,抗日救亡运动掀起了新的高潮。

—— 王桧林主编《中国现代史》

材料三 在中国共产党抗日民族统一战线政策的感召下,张学良、杨虎城多次劝谏蒋介石联共抗日,均遭到拒绝。……1936年12月,蒋介石到西安威逼张学良、杨虎城剿共,张、杨扣押蒋介石,实行兵谏,逼蒋抗日,这就是西安事变。……西安事变和平解决揭开了国共两党由内战到和平,由分裂对峙到合作抗日的序幕,成为扭转时局的关键。

——《袁鹏飞讲中国史》(下)

材料四 2014年2月27日下午,十二届全国人大常委会第七次会议经表决通过了两个决定,分别将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日确定为南京大屠杀死难者国家公祭日。全国人大常委会关于确定中国人民抗日战争胜利纪念日的决定指出,中国人民抗日战争,是中国人民抵抗日本帝国主义侵略的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分,是近代以来中国反抗外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。中国人民抗日战争的胜利,成为中华民族走向振兴的重大转折点,为实现民族独立和人民解放奠定了重要基础。

请回答:

(1)根据材料一,指出日军侵略中国东北后,蒋介石政府采取了什么政策?

(2)根据材料二,归纳共产党的抗日主张。

(3)根据材料三,指出张学良、杨虎城发动西安事变的目的及和平解决的意义。

(4)根据材料四,概括指出中国人民抗日战争胜利对中国发展的重大意义。

融入情景.探究问题:

材料一……《马关条约》的签订,使中国丧失了大片领土和更多的主权,刺激了帝国主义瓜分中国的野心,中国民族危机空前加剧。

材料二 1931午,日本陷入极端困难的境地。日本政府急于发动一场侵略中国东北的战争,借以转移国内人民的视线,缓和阶级矛盾,并依靠掠夺中国的财富来医治经济危机造成的创伤。当时中国国民党政府正竭尽全力“围剿”红军,这也给日本以可乘之机。

材料三靖国神社在世界上臭名昭著,至今仍供奉着在二战中对中国等亚洲国家人民犯下滔天罪行的14名甲级战犯。靖国神社问题一直是日本与亚洲邻国关系发展的主要障碍之一,而日本政要却屡次参拜靖国神社。安倍首相的错误行径,不仅违背了日本政府反省侵略历史的表态和承诺,而且是开历史的倒车。

请回答:

(1)材料一、二反映的是日本侵华史上的哪两个历史事件?

(2)材料二事件发生的结果怎样?结合所学知识指出造成材料一、二事件结局的共同因素是什么?

(3)你认为日本要参拜靖国神社的问题实质是什么?结合材料三的内容和所学知识,你认为中日关系应如何发展?

抗日战争是中国人民自鸦片战争以来第一次取得完全胜利的民族解放战争。结合所学知识回答下列问题:

(1)中国人民局部抗战的开始是在什么事件之后?中国共产党提出了怎样的主张?

(2)1936年12月,西安事变发生后,中国共产党提出和平解决的主张,其出发点是什么?西安事变和平解决有什么重大的历史意义?

(3)中国军队主动出击日军的最大规模战役是什么?

(4)近年来,日本右翼势力一直在为侵略战争翻案,针对日本“右翼分子”歪曲历史、美化侵略的行为,请谈谈你的看法。

中国近代史既是一部屈辱史,又是一部探索史、抗争史。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:

(1)以上两个条约的签订,分别对中国社会发展的历程有何影响?

材料二:鸦片战争以来,先进的中国人倡导学习西方,主张转变思想,更新观念,实现政治民主化和法制化,并为此进行了艰苦卓绝的努力。

——《中国历史十五讲》

(2)请列举近代先进的中国人向西方学习都进行了哪些探索?(最少列举三个)

(3)“学习西方”——洋务派为“自强”“求富”分别进行了怎样的实践活动?

(4)“转变思想,更新观念”——陈独秀、李大钊等在新文化运动中举起了哪两面大旗?

材料三:五四时期,青年学生为争取民族独立、维护国家主权和领土完整而奋不顾身……以高尚的爱国情操和大无畏的英雄气概,诠释了五四精神的丰富内涵,树立了一座推动中国历史进步的不朽丰碑。 ——李长春在纪念五四运动90周年大会上的讲话

(5)请指出五四运动的性质及五四精神的核心内涵。

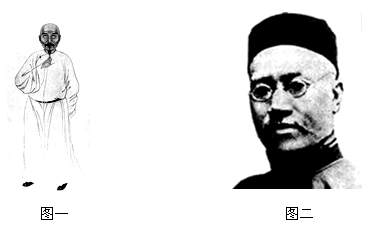

图说历史

(1)图中的人物分别是谁?

(2)图一的代表作品是什么?编写此书的目的何在?最早实践其思想的事件是什么?

(3)图二的译著是哪一部?书中宣扬了哪些进步观点?

(4)图中的两位历史人物所面临的共同的社会问题是什么?

试简要分析公元3到6世纪,我国封建社会的政治特点及发展趋势。从中我们可以获得哪些深刻的启示?