下图为不同水体之间相互转化关系示意图。读图,回答各题。

甲代表的水体类型是( )

| A.冰川 | B.地下水 |

| C.积雪 | D.海洋水 |

如果在洞庭湖区进行大规模退耕还湖,可导致( )

| A.丰水期a变小,枯水期b变大 | B.丰水期a变小,枯水期b变小 |

| C.丰水期a变大,枯水期b变小 | D.丰水期a变大,枯水期b变大 |

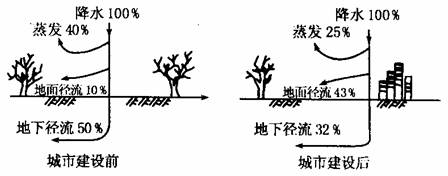

下图是某城市建设前后水量平衡示意图。读图,回答下列各题。

城市建设导致了当地

| A.地下水位上升 | B.地面径流汇集速度减慢 |

| C.蒸发量增加 | D.讯期洪峰流量加大 |

城市建设后地面径流发生变化的主要原因是

| A.生活用水量增加 | B.植被覆盖率增加 |

| C.降水下渗量减少 | D.城市“热岛”效应 |

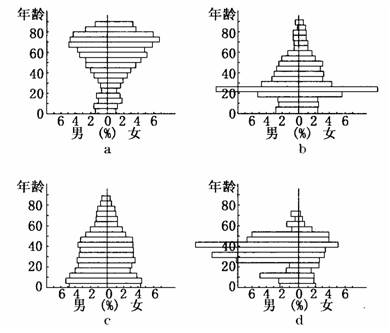

读某发达国家四城市人口的年龄、性别结构示意图(下图)。回答下列各题。

人口的年龄、性别结构受人口迁移影响明显的一组城市是

| A.abc | B.acd | C.abd | D.bcd |

据人口年龄、性别结构判断,文化教育在城市服务功能中占主要地位的是

| A.a | B.b | C.c | D.d |

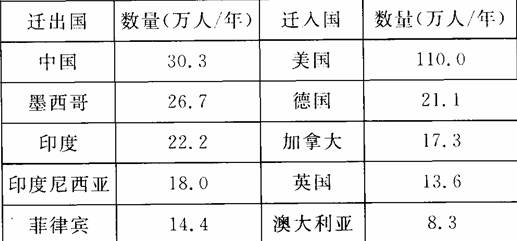

下表中资料摘自联合国于2000年发布的预测报告.反映了2001-2050年世界移民趋势。据此回答下列各题。

世界人口迁移的主要趋向是

| A.从发展中国家向发达国家迁移 | B.从北半球向南半球迁移 |

| C.从西半球向东半球迁移 | D.从内陆国家向沿海国家迁移 |

移民外迁的主要动因是寻求

| A.更高的社会地位 | B.更多的休闲时间 |

| C.更高的收人 | D.更优的自然环境 |

随着人口数量的增多.人类开发资源的数量越来越大,种类越来越多.甚至用现代科技研制出一些能源的替代品,但仍有许多资源短缺、枯竭。据此回答下列各题。造成目前耕地资源减少的因素,叙述错误的是:

| A.植树造林占用大量耕地 | B.退耕还湖,土地减少 |

| C.滩涂逐渐盐碱化 | D.土地荒漠化速度加快 |

环境对人口增长的限制性,主要表现为

| A.人类生存空间相对有限 | B.资源供应相对有限 |

| C.矿产资源的不可再生性 | D.人类科技水平还不高 |

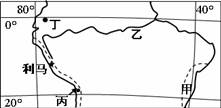

利马是世界著名的“旱城”:街道上没有排水沟渠,房屋也没有雨檐,百货店中也没有雨具出售。但一年之中,约有半年是大雾弥漫季节。浓雾移动时,如霏霏细雨,当地人称这种浓雾为毛毛雨。

利马多大雾天气,主要原因是

| A.受沿岸暖流影响,空气湿度大 |

| B.低纬地区,空气对流强烈,水汽上升冷凝 |

| C.地处低纬地区,又受沿岸寒流影响,下层空气易冷凝 |

| D.位于沙漠地区和盛行西风的迎风坡,空气中尘粒多,水汽易凝结 |

关于图中甲、乙两处气候的说法,正确的是

| A.气候类型不同,甲为亚热带湿润气候,乙为热带雨林气候 |

| B.气候类型相同,都是终年受赤道低气压带控制而形成的热带雨林气候 |

| C.甲处气候是在地形、东北信风与暖流的共同影响下形成的 |

| D.乙处气候是因受赤道低压控制,且受东南信风和东北信风影响下形成的 |

与乙处所在气候区比较,丙处所在气候区的昼夜温差较大,主要是因为丙处

| A.白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,晚上大气对地面的保温作用弱 |

| B.白天大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气对地面的保温作用弱 |

| C.裸地面积广,晚上大气保温作用强 |

| D.靠近赤道,蒸发量大,云量多,大气保温作用强 |

丁地位于赤道附近,但年平均气温仅为13~14℃,主要原因是

| A.受沿岸寒流影响 |

| B.地势高,气温相对较低 |

| C.地处热带丛林,植被对气候的调节作用明显 |

| D.终年受赤道低压带影响,雨天多,太阳有效辐射量少 |