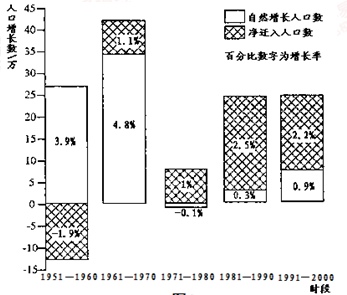

下图为1951~2000年每10年的人口变化图,读图完成下列小题。

1951~2000年,该国

| A.人口的出生率一直高于死亡率 |

| B.人口自然增长率呈波动上升趋势 |

| C.对国外劳动力需求增多,人口净迁入 |

| D.人口迁入是维持人口增长的主要方式 |

根据图示资料推测,该国

| A.可能位于欧洲,城市化水平高 |

| B.20世纪50年代开始老龄化严重 |

| C.20世纪60年代人口再生产进入现代型 |

| D.20世纪末儿童人口比重大,自然增长快 |

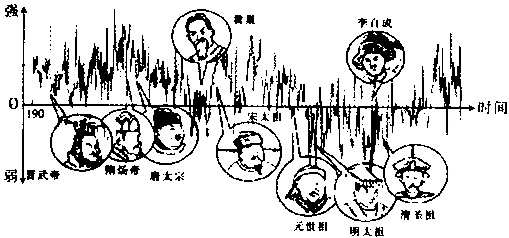

在甘肃陇南万象洞的一根石笋上,记录了中国过去1820年的气候变化史,更隐藏着中国古代王朝兴衰的密码。从公元530年到850年的这个时间段里,包含了隋朝重新统一中国和唐代的大部分时间。在此期间季风逐渐减弱,然后在公元860年突然降到最低点,随后虽又回升了一些,但保持低水平的稳定,之后又在910年到930年之间突然下降,而这个时间正好对应唐王朝衰落的时间。而随后的60年,季风急剧增强,在980年出现一个峰值。直到1020年,季风强度一直保持着高水平。研究者把从960年到1020年这段时期称为“宋代强季风期”。读公元190年以来季风强弱示意图及少数民族入主中原与气温的关联表,回答1l—12题。

| 朝代(时间) |

冷暖期 |

入主中原的少数民族 |

| 晋(265~420年) |

寒冷期 |

匈奴族 |

| 南宋(1127~1279年) |

寒冷期 |

蒙古族 |

| 元(1279~1368年) |

寒冷期 |

蒙古族 |

| 清(1644~1911年) |

寒冷期 |

满族 |

由图可知()

| A.季风强弱和王朝兴衰关系不大 |

| B.季风强度处于一种波动上升变化的状态 |

| C.季风的减弱对应王朝的更替 |

| D.季风通过影响人们思想变化而导致古代王朝的兴衰 |

下列对少数民族入主中原与气温的关联表的理解,正确的是()

| A.此时农牧界线向南迁移 | B.中原(南方)地区气温没有变化 |

| C.少数民族地区洪涝灾害频繁 | D.冬季风减弱,导致气候寒冷 |

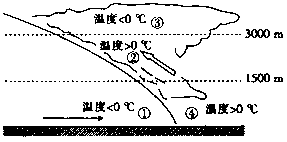

高空的冰晶、雪花下降到距地面2000~3000米时,因周围温度升高而融化成为低于0℃的过冷却水滴,当这些过冷却水滴接触到温度低于O℃的地面或物体时,就会迅速冻结成晶莹透明的冰壳,即形成冻雨现象。读冻雨天气形成示意图,回答9~l0题。

冻雨现象最有可能出现在图中的()

| A.①处 | B.②处 | C.③处 | D.④处 |

图中①②③④四处气压最高的是()

| A.①处 | B.②处 | C.③处 | D.④处 |

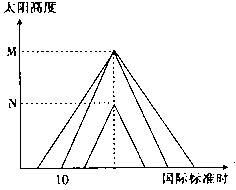

读北半球某地在二分二至日的太阳高度变化示意图,回答7~8题。

当夏至日该地太阳高度为最大时,下列有关我国长城站(62°13′S,58°58′W)和黄河站(78°55′N,11°56′E)的叙述,正确的是()

| A.黄河站出现极昼现象 |

| B.长城站出现极夜现象 |

| C.黄河站此时太阳高度为一日中最大 |

| D.长城站此时日影朝向正北方向 |

如果黄赤交角为Q,那么M和N的差值为()

A. Q Q |

B.Q | C. Q Q |

D.2Q |

40°N纬线上a、b两地在同一时间日影的指向如下图所示,据图可知此时的太阳()

| A.位于a点正东方 |

| B.位于b点正西方 |

| C.位于a点东南方 |

| D.位于b点西南方 |

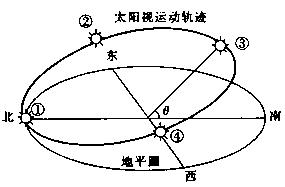

下图为某地一天中太阳视运动轨迹,当北京时间6时时,太阳运动至③点(当日太阳高度最大点),测得当时太阳高度角θ为40 。读图,回答3~5题。

。读图,回答3~5题。

太阳在这一天中的运动过程依次为()

| A.②→③→④→①→② | B.①→②→③→④→① |

| C.②→①→④→③→② | D.①→④→③→②→① |

该地的地理坐标是()

| A.(70°S,30°E) | B.(70°N,150°W) |

| C.(70°S,150°W) | D.(70°N,30°E) |

下列诗句反映的时间与该日最接近的是()

| A.风吹旷野纸钱飞,古墓垒垒春草绿 |

| B.今夜月圆人尽望,不知秋思落谁家 |

| C.沅江五月平堤流,邑人相将浮彩舟 |

| D.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人 |