在人类历史的长河中,不同特色的思想文化相互碰撞,相互交融,共同发展。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 “天下之大害者,君而已矣,向使无君,人各得自私也,人各得自利也。呜呼!岂设君之道固如是乎!”

——明末清初思想家黄宗羲

“人生而是自由的,可是现在他却处处带着镣铐。自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶。”

——法国启蒙思想家卢梭

(1)归纳材料一中两国思想家主张的相同点,并结合所学知识分析其思想产生的不同影响。

材料二 伏尔泰说:“欧洲的王族和商人发现东方只晓得追求财富,而哲学家则在那里发现了一个新的精神与物质的世界。”他赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪。”他相信儒学是最好、最合人类理性的哲学,并以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。……孟德斯鸠、卢梭则指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

——庞忠甲《论儒学的国际影响》

(2)据材料二,指出欧洲思想家对待中国文化的两种不同观点。结合所学知识,说明两种不同观点的相同立场。

材料三 80年来,中国人从“师夷长技以制夷”开始,进而“中体西用”,进而自由平等博爱,进而民主和科学,在这个过程中,中国人认识世界同时又认识自身,其中每一步都伴随着古今中西新旧之争。高扬民主和科学之旗,包含着80年中西文化论争所积累起来的认识成果,又体现了认识的一种飞跃,它由古今中西新旧之争而来,又是对古今中西新旧之争的历史概括。中国人因此而找到了一个最重要、最本质的是非标准,而后才可能有完全意义上的近代中国和近代中国人。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(3)据材料二、三并结合所学知识,比较说明近代中西方启蒙运动发展的相似之处。

材料四 魏源提出:“善师四夷者,能制四夷;不善师外夷者,外夷制之……窃其所长,夺其所恃”。他又强调“势变道不变”,“乾尊坤卑,天地定位……是以君令臣必共,父命子必宗,夫唱妇必从”……后来为洋务派所承接,发展为“中学为体,西学为用”。……如十九世纪七十年代早期资产阶级改良派思想家王韬说“当默深(魏源)先生时,与洋人交际未深,未能洞见其肺腑,然师长一说,实倡先声”。

——曾乐山《中西文化和哲学争论史》

(4)根据材料四指出魏源在中西文化关系问题上的主要观点。(2分)王韬认为他“实倡先声”是指什么?(2分)

阅读下列材料:

材料一与“晋商”、“徽商”等这些依附于农业文明与封建集权制度之上的商帮不同的是,“闽商”是一个在封建集权与农业文明之外(或者称之为“边缘化”)的最具有商业意识、有国际视野的商人群体。明清时期,当“晋商”、“徽商”成为封建集权的附庸、成为“红顶商人”的时候,“闽商”却是一帮封建王朝的“弃民”,是封建王朝“海禁”政策视角下的“走私者”。

——《闽商文化的特征与现实意义》

材料二到了近代,……真正具有现代意义闽商开始崛起,海洋、商贸、开放、移民

等因素逐渐融入福建人的血液。从19世纪末开始,闽商中涌现出一大批风云人物,包括陈嘉庚、郭鹤年等。所以,闽商帮也有海外华商第一商帮之称。

——《敢为人先新闽商》

(1)根据材料一指出, 与“晋商”、“徽商”相比“闽商”具有哪些不同的文化特质?试结合福建的地理环境、经济状况等分析原因。

(2)近现代以来,厦门、福州曾两度对外开放。请列出厦门、福州两度对外开放的具体史实。

(3)综合上述材料,结合所学知识分析“闽商帮”赢得“海外华商第一商帮之称”的原因。

(4)假如你是民国时期的闽商,想投资创办企业,你认为哪段时期最有利?为什么?

钓鱼诸岛自古以来就是中国的领土,它和台湾一样是中国领土不可分割的一部分。请根据以下材料回答:

材料一: 早在明朝初期,钓鱼诸岛就已明确为中国领土,明、清两朝均将钓鱼诸岛划为我国海防管辖范围之内。1895年,日本趁中日战争之中清政府败局已定,窃取钓鱼诸岛屿,划归冲绳县管辖。

材料二: 当清政府与日本签订条约的消息传来,台湾人民鸣锣罢市,集会示威,发誓:“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台。”徐骧领导的义军,英勇抗敌了日军。他在临终前高呼:“大丈夫为国捐躯,死而无憾!”

材料三: 1943年12月中、美、英发表的《开罗宣言》规定,日本将所窃取于中国的包括东北、台湾、澎湖列岛等在内的土地归还中国。1945年的《波茨坦公告》规定:“开罗宣言之条件必将实施”。同年8月,日本接受《波茨坦公告》宣布无条件投降,这就意味着日本将台湾、包括其附属的钓鱼诸岛归还中国。

材料四: 2005年3月14日第十届全国人民代表大会第三次会议通过《反分裂国家法》:

第三条 台湾问题是中国内战的遗留问题。解决台湾问题,实现祖国统一,是中国的内部事务,不受任何外国势力的干涉。……

第五条 坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。……国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。

请回答:

(1)材料一中的“钓鱼诸岛”是在中日哪场战争之中被日本窃取的?请写出:这场战争之后,清政府被迫签订的不平等条约名称?

(2)据材料二,举出当时领导台湾军民反割台斗争的爱国领袖两位(除徐骧外)据材料二回答,台湾人民在反割台斗争中,表现了一种什么样的精神?

(3)根据材料三回答,日本宣布无条件投降和台湾光复的具体时间结合所学知识,指出抗日战争在近代中华民族抗争史中的重要地位。

(4)据材料四回答,当今中国政府解决台湾问题的基本方针是什么?

(5)结合上述材料谈谈你对实现海峡两岸统一的认识。

阅读下列材料,回答问题:(13分)

材料一“没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。”皇帝赦令具有法律的效力。奴隶和隶农必须无条件服从主人,服从“命运”的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。

——罗马《民法大全》

材料二第一条:第一款 本宪法所制定的立法权,属合众国国会,国会由一个参议院和一个众议院组成。第七款……经众议院和参议院通过的法案,在正式成为法律之前,须呈递合众国总统,由总统审批。倘若……该议院的议员以三分之二仍然通过法案,该法案成为法案。

第二条:第一款行政权力赋予总统,总统任期四年……第二款 总统有权缔约和约,但须争取参议院的同意,并须出席的参议员中三分之二的人赞成,他有权提名,并于取得参议院的同意后,任命大使.最高法院的法官……

第三条:第一款合众国的司法权属于一个最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院,最高法院和低级法院,如果尽忠职守,应继续任职……

———美国《1787年宪法》

材料三中华民国以参议院,临时大总统、国务员、法院行使其统治权。中华民国之立法权,以参议员行之。……临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务。……国务员辅佐临时大总统,负其责任,国务员于临时大总统提出法律案,公布法律,及发布命令时,须副署之。法院依据法律审判民事诉讼及刑事诉讼。参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以议员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可弹劾之。

———1912年《中华民国临时约法》

材料四政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融合沟通,才能真实发生相当的作用。否则无生命的政治,无配合的制度,决然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失•序》

(1)材料一反映的思想内容有哪些?结合所学知识,指出这些思想在美国1787年宪法中有何残余?

(2)请指出材料二、三两部宪法所反映的共同原则,并根据材料二中的相关知识来具体说明这种原则。

(3)材料二、三两部宪法关于总统的权力的规定有何不同?请根据当时中国的形势分析造成这种不同的原因?

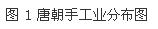

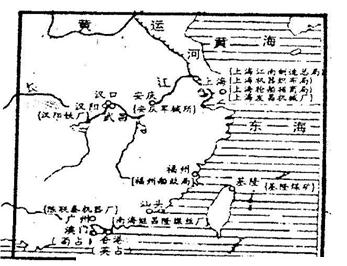

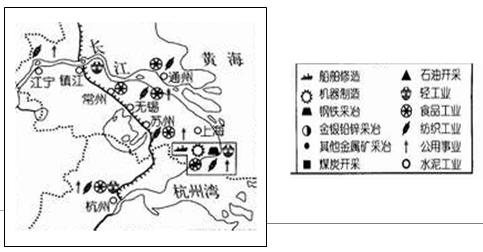

读图1、图2、图3,回答问题:

(1)图2与图1相比,生产方式的特点有何变化?图2反映了哪两种所有制形式的企业?

(2)图3与图2相比,长江三角洲的工业生产和工业分布有哪些新变化?

(3)历史学家们曾指出:“中国的现代化首先在江南展开绝不是偶然的”。请根据上述材料和所学知识,分析其原因。

阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一明朝中央机构示意略图

材料二有明之无善治,自高皇帝罢丞相始。……古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也,其后天子传子,宰相不传子。天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相补救……宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣。……必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料三今者中国以千年专制之毒不解,异种残之,外邦逼之,民族主义、民权主义,殆不可以须臾缓。而民生主义,欧美所虑积重难返者,中国独受病未深而去之易……吾国治民生主义者,发达最先,睹其祸害于未萌,诚可举政治革命、社会革命毕其功于一役。

——孙中山《<民报>发刊词》

(1)根据材料一和所学知识,明朝中央机构与过去比较发生的重大变化是什么?(2分)这一变化反映了中国古代政治怎样的发展趋势?(4分)

(2)根据材料二概括指出黄宗羲提出了怎样的政治设计?结合所学知识说明上述观点产生的主要原因。(6分)

(3)概括材料三的主要观点,并根据上述材料,说明孙中山与黄宗羲思想主张的不同。(6分)

(4)综合上述材料,说明中国社会明代以后政治思想发展演变的历史趋势。(4分)