下图是20世纪二三十年代的口号。从图1到图2反映了

| A.中日民族矛盾逐渐上升 | B.抗日民族统一战线正式形成 |

| C.国共关系进一步恶化 | D.党的工作重心转移已经完成 |

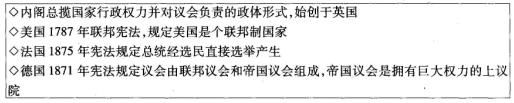

某同学在学习“近代西方民主政治的确立与发展”这一专题时,制作了下面的学习卡片,请指出以下内容共有几处错误( )

| A.0处 | B.1处 | C.2处 | D.3处 |

1689年的《权利法案》,通常被认为是英国君主立宪政体确立的标志。《权利法案》旨在限制( )

| A.平民的权力 | B.商人的权力 | C.教会的权力 | D.国王的权力 |

有人把近代西方资产阶级民主政体形象比喻为“两个魔鬼胜过一个圣人”,意思是让两个魔鬼友好地相处并相互制约,把恶作剧减少到最低的程度。这种政体的核心是( )

| A.公民的参与程度高 | B.权力的制约与平衡 |

| C.公民的整体素质低 | D.政党之间的合作 |

《查士丁尼法典》规定:“一切债务,以应给付的物清偿,或经债权人同意以他物代为清偿……债务是由债务人清偿或由第三人(担保人)代为清偿。”材料表明( )

| A.罗马法只维护贵族的财产权益 | B.罗马法保护私有财产不受侵犯 |

| C.《法典》协调了奴隶与平民间关系 | D.《法典》加强了奴隶主对平民的剥削 |

所有合法公民均可参加的公民大会是雅典实行民主的具体体现,它每年要召开40次。这种体制能运行的重要前提是( )

| A.小国寡民的城邦状态 | B.雅典人擅长会议辩论 |

| C.国家发放参政津贴 | D.必须参政的法律强制 |