【历史上重大改革回眸】不论是寻求富国强兵,还是挽救统治危机,改革都是重要手段。结果是如愿以偿,抑或是事与愿违,改革都是改革者对时局诉求的回应。阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。然王制遂灭,僭差亡度;庶人之富者累钜万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书·食货志》

材料二 孝公行之八年,疾且不起,欲传商君,辞不受。孝公已死,惠王代后,莅政有顷,商君告归。人说惠王曰:“大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿皆言商君之法,莫言大王之法。是商君反为主,大王更为臣也。且夫商君,固大王仇雠也,愿大王图之。”商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。

──《战国策》

材料三 维新党的计划太轻率了,太危险了,每一个步骤都需要一位强者的勇气……皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。

——马士《中华帝国对外关系史》

请回答:

(1)根据材料一,从政治和经济的角度说明商鞅变法中哪些措施改变了中国历史发展的方向?商鞅变法使秦国强大,为什么材料二中商鞅却因变法而死?

(2)结合所学知识,指出材料三中“皇帝的方向”是什么?为什么说“维新派是以好心肠扼杀了‘进步’”? 综合上述材料,你能得出什么重要认识?

民主与法制是人类社会自我完善的必由之路,是衡量时代文明程度的重要指标。阅读以下材料,回答问题:

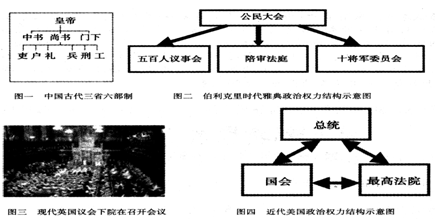

材料一

(1)图一和图二体现的政治制度有何不同?图三和图四体现所在国家的政治制度分别是什么?图一中国古代和图四美国近代历史上的这两种政治模式在形式上有何共性?

材料二总统乔治·布什国庆日演说:“人类千万年的历史,最为珍贵的不是令人炫目的科技,不是浩瀚的大师们的经典著作,不是政客们天花乱坠的演讲,而是实现了对统治者的驯服,实现了把他们关在笼子里的梦想,因为只有驯服了他们,把他们关起来,才不会害人,我现在就是站在笼子里向你们讲话。”

(2)根据图四和材料二并结合所学知识回答:美国1787年宪法坚持的原则是什么? 并分析美国是怎样实现把总统“关在笼子里的梦想”的?

贸易保护主义是20世纪30年代大萧条中破坏性经济政策的代表。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 1930年,美国通过了臭名昭著的《斯姆特霍利关税法》,对2万余种进口商品征收高关税,立即引起欧洲国家对美国产品的报复措施,使全球贸易几乎终止。在1913—1938年的25年间,世界工业生产量增长了83%,但是世界贸易量只增长了3%,年增长率为0.7%……许多国家对对外贸易的依赖性减小了。

材料二 著名作家沃尔特·李普曼在1932年曾评论说:“或许,在人类知识的现阶段,我们尚未具备理解这样一种大规模新型危机的条件”,“它也许是一次人类理解能力的危机。”垄断巨头梅隆哀叫:“我不相信我们有什么秘诀或灵符能补救我们所受的灾害。”1933年1月,美国前总统柯立芝在临终前哀叫:“我看不到任何让位于希望的东西,看不到任何有希望的人。”

材料三 1947年10月30日,关税及贸易总协定的23个发起国签约,承诺在今后的国际贸易中遵循关贸总协定的规定。关税及贸易总协定的宗旨是:“缔约国各国政府认为,在处理它们的贸易与经济事务关系方面,应以提高生活水平,保证充分就业,保证实际收入和有效需求的巨大持续增长,扩大世界资源的充分利用以及发展商品的生产与交换为目的。为了达到这个目的,必须作出互利互惠的安排,以便大幅度地削减关税和扫除其他贸易障碍,取消国际贸易中的歧视待遇。”

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,指出1913—1938年国际贸易的特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料一、二和所学知识,分析20世纪30年代大萧条给世界所造成的影响。

(3)概括说明材料三与材料一之间的内在联系。据关税及贸易总协定的宗旨,指出其对世界经济发展产生的重大作用。

阅读下列材料,回答问题

材料一……或许,我们应该认为1989年是20世纪的结束。但我们应该更恰当地认为1978年是21世纪的开始,这一事件开启了一个新的时代,尽管当时几乎没有人意识到这一点。值得铭记的是, 1989年首先是一个欧洲的事件,或许我们在今后很长时间里将发现,它是最后一个既是全球又是欧洲的大事。当然,1978年纯粹是一个中国的时刻,虽然它对全球产生巨大影响。对于 1989年和1978年各自的历史地位,还有更具说服力的总结吗?

——《如果说 20世纪止于1989年,那么21世纪始于1978年》

材料二 1969年,江苏省江阴县华西大队创建了最早的小五金厂,但最初是偷偷生产的“地下”工厂。到1978年,它创造了近300万的产值,成为华西村的第一桶金。80年代,村支书吴仁宝出人意料的没有分田到户,却依旧干着集体经济“副业”。他坚持将剩余的劳动力转移到正蓬勃兴起的苏南乡镇企业发展中。1999年,“中国农村第一股”华西村股票在深圳上市,创“村庄上市”的先例。2008年10月,华西村首届国际旅游节,邀请到400多位各国使节与130多家海内外媒体。华西村一直按照自己独特的方式,朝着共同富裕的方向稳健前行。吴仁宝说:“个人富了不算富,要全村富了才算富;一村富了不算富,全国富了才算富。”现在的华西,村民吃饭不花钱。

——《华西村致富路上的变与不变》

请回答:

(1)结合所学知识,如何理解“1978年纯粹是一个中国的时刻”和“1978年是21世纪的开始”?

(2)根据材料二,概括华西村致富路上的“变”与“不变”各是指什么?华西村的致富路给我们带来了怎样的精神财富?

阅读下列材料,回答问题

材料一著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

材料二关于明代中后期石门镇(注:浙北名镇之一)油坊经济的发展,文献有载:“崇为吾郡上游,当孔道,号剧难治,而石门镇为甚……镇油坊可二十家,杵油须壮有力者,夜作晓罢,即丁夫不能日操杵。坊须数十人,间日而作。镇民少,辄募旁邑民为佣。其就募者,类赤身无赖,或故髡钳而匿名避罪者。二十家合之八百余人。一夕作,佣值二铢而赢。”

材料三乾隆二十四年,两广总督李侍尧上《防夷五事》:据称夷商在省住冬,应请永行禁止也;据称夷人到粤,宜令寓居行商管束稽查也;据称借领外夷资本积雇请汉人役使,并应查禁也;据称外夷雇人传递信息之积弊,宜请永除也;据称夷船进泊处,应请酌拨营员弹压稽查也。

请回答:

(1)上述材料分别反映了明清时期我国经济领域出现了怎样的新现象?

(2)依据材料一和所学知识,从主客观两方面概括晋商发达的原因。

(3)阅读材料三,指出《防夷五事》的政策实质和消极作用。

程朱理学产生之后,对中国社会产生了深远的影响。阅读材料,回答下列问题。

材料一南宋理宗赵昀于宝庆三年(公元1227年)下诏说:“朕观朱熹集注《大学》《论语》《孟子》《中庸》,发挥圣贤蕴奥,有补治道。朕方励志讲学,缅怀典型,深用叹慕,可特赠太师,追封信国公”。嘉定十三年,南宋朝廷又赐谥周敦颐为“元公”、程颐为“正公”,程颢为“纯公”。

——根据(明朝)陈邦瞻《宋史纪事本末》整理

材料二尊者以理责卑,长者以理责幼,贵者以理责贱。虽失,谓之顺。卑者、幼者、贱者以理争之,虽得,谓之逆。……上以理责其下,而在下之罪,人人不胜指数,人死于法,犹有怜之者,死于理,其谁怜之?——戴震(1724~1777)《孟子字义疏注》

材料三俗学陋行,动言名教(即礼教、理学),敬若天命而不敢渝,畏若国宪而不敢议,……上以制其下,而不能不奉之。则数千年来三纲五伦之惨祸烈毒,由是酷焉矣……明之所在,不惟关其口,使不敢昌言,乃并锢其心,使不敢涉想……

——谭嗣同《仁学》

(1)根据材料一指出,程朱理学在何时成为官方哲学的?根据材料一分析程朱理学被统治阶级接受的主要原因有哪些?

(2)根据材料二和材料三,并结合所学知识,概括戴震和谭嗣同指责程朱理学的主要理由。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对戴震、谭嗣同观点的看法。(不得使用上题中的观点。)