Ⅰ已知:Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + SO2↑ + S↓ + H2O某同学探究影响硫代硫酸钠与稀硫酸反应速率的因素时,设计了如下系列实验:

| 实验序号 |

反应温度/℃ |

Na2S2O3溶液 |

稀H2SO4 |

H2O |

||

| V/mL |

c/(mol/L) |

V/mL |

c/(mol/L) |

V/mL |

||

| ① |

20 |

10.0 |

0.10 |

10.0 |

0.50 |

0 |

| ② |

40 |

V1 |

0.10 |

V2 |

0.50 |

V3 |

| ③ |

20 |

V4 |

0.10 |

4.0 |

0.50 |

V5 |

(1)该实验①、②可探究 对反应速率的影响,因此V1= ,V2= ;V3= ;

(2)实验①、③可探究 对反应速率的影响,因此V4= ,V5= ;

(3)下列有关该的相关叙述正确的是

A.实验前,应先在一张白纸上用黑墨水笔在白纸上画粗浅一致的“+”字,衬在锥形瓶底部,实验中记录反应开始到产生的浑浊将锥形瓶底部的“+”字刚好完全遮盖所需的时间

B.该实验所需的计量仪器有量筒、温度计

C.实验时,应先将量取的Na2S2O3 和H2SO4溶液混合,然后置于相应温度的热水浴中反应,记录每组反应所需时间

D.每组实验至少需要两支量筒

(4)实验过程中为什么不用测量一定时间内放出SO2气体的量来表示该反应的化学反应速率的大小? 。

Ⅱ利用反应:I2+2Na2S2O3=Na2S4O6+2NaI可以定量测定市售硫代硫酸钠(Mr=158)的纯度,现在称取Wg硫代硫酸钠固体样品,配成250mL的溶液,取25.00mL置于锥形瓶中,加入指示剂,用含有I2为amol/L的碘水滴定,消耗碘水bmL,则:

(1)验过程中滴定管应该选择的是 (酸式或碱式)滴定管,滴定前可以选择 做指示剂,滴定终点的现象为

(2)对于该滴定实验的有关操作或误差分析正确的是 。

A.滴定前,应对滴定管、锥形瓶进行润洗操作

B.滴定过程中,标准液滴到锥形瓶外,会使所测结果偏大

C.滴定管在滴定开始时尖嘴有气泡,滴定完成后气泡消失,则所测得的纯度将会偏小

D.滴定前仰视读数而滴定结束时俯视读数,则所测得的纯度将会偏小

(3)样品中硫代硫酸钠纯度的表达式为 。

下图所示装置为铜跟浓硫酸反应制取二氧化硫的实验装置,请回答下列问题:

Ⅰ.(1)在装置A中放入有关药品后,打开活塞K,将分液漏斗中的液体加入烧瓶中,关闭分液漏斗的活塞,点燃酒精灯,烧瓶中反应的化学方程式为:___________________。

(2)装置D中试管口放置的棉花中应浸有一种液体,这种液体是,其作用是___________________。

(3)装置B的作用是贮存多余的二氧化硫和防止其污染环境,则B中应盛放的液体是(填写字母代号)

a.水 b.浓溴水 c.KMnO4酸性溶液 d.NaHSO3饱和溶液

Ⅱ.为了验证木炭和浓H2SO4反应生成了SO2和CO2,有人设计了以下实验。

(提示:酸性高猛酸钾溶液可把SO2氧化成H2SO4, 试剂可以重复使用)

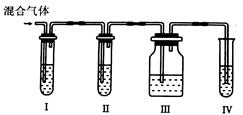

(4)各装置中盛放的试剂是(填序号):

Ⅰ_______ Ⅱ_______ Ⅲ_______ Ⅳ_______

| A.品红溶液 | B.NaOH溶液 | C.澄清石灰水 | D.高锰酸钾溶液 |

(5)能说明SO2存在的现象是__________________________________________。

(6)使用装置Ⅱ的目的是______________________________________________。

(7)使用装置Ⅲ的目的是。

(8)确认含有CO2的现象是。

Ⅰ.某实验小组对H2O2的分解做了如下探究。下表是该实验小组研究影响H2O2分解速率的因素时记录的一组数据,将质量相同但状态不同的MnO2分别加入盛有15 ml 5%的H2O2溶液的大试管中,并用带火星的木条测试,结果如下:

| MnO2 |

触摸试管情况 |

观察结果 |

反应完成所需的时间 |

| 粉末状 |

很烫 |

剧烈反应,带火星的木条复燃 |

3.5 min |

| 块状 |

微热 |

反应较慢,火星红亮但木条未复燃 |

30 min |

(1)写出大试管中发生反应的化学方程式:,该反应是反应(填放热或吸热)。

(2)实验结果表明,催化剂的催化效果与有关。

Ⅱ.某可逆反应在某体积为5L的密闭容器中进行,在从0—3分钟各物质的量的变化情况如图所示(A,B,C均为气体)。

(3)该反应的的化学方程式为;

(4)反应开始至2分钟时,B的平均反应速率为。

(5)能说明该反应已达到平衡状态的是。

a.v(A)= 2v(B)

b.容器内压强保持不变

c.2v逆(A)= v正(B)

d.容器内混合气体的密度保持不变

(6)在密闭容器里,通入a mol A (g)、b mol B (g)、c molC(g),发生上述反应,当改变下列条件时,反应速率会减小的是。

A.降低温度B.加入催化剂C.增大容器体积

Ⅲ.(7)为了减缓Zn与盐酸产生氢气的反应速率而又不减少产生氢气的量,在盐酸中分别加入下列物质:

A.H2O

B.NaCl溶液

C.Na2CO3溶液

D.Cu粉

E.CuSO4粉末

你认为可行的是(填编号)。

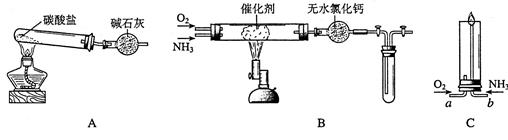

某研究性学习小组设计实验验证氨气与二氧化硫的性质。请你完成下列研究:

(一)氨气性质探究

(1)实验室制备氨气,下列方法中可选用的是(填编号)

①加热浓氨水;②固体生石灰中滴加浓氨水;③固态氯化铵加热分解;④固态硝酸铵加热分解;

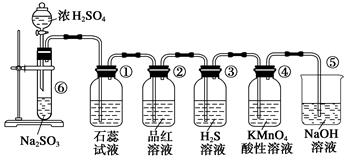

(2)该小组成员设计实验探究氨气还原性及产物,提供实验装置如下:

(3)请你根据提供的装置从左至右连接接口序号()()()()()()

(4)该装置在设计上有一定的缺陷,为确保实验结果的准确性,你对该装置的改进措施是________________;

(5)利用改进后的装置进行实验,观察到CuO全部变为红色物质,无水CuSO4变蓝,同时生成一种无污染的气体。请写出NH3与CuO反应的化学方程式________________;

(6)装置B的作用是:________________;

(二)二氧化硫性质探究

下图是实验室制取SO2并验证SO2的某些性质的装置,试回答:

(1)盛放浓硫酸仪器的名称:_________________;

(2)若将浓硫酸改用浓硝酸能否完成此实验探究?答:____________,请写出改用浓硝酸后⑥中的离子反应方程式:_____________________________________

(3)②实验现象为:_________________,证明SO2具有________性;

(4)若③中的试剂改为Na2S溶液,实验现象与原溶液是否相同:______________,含有1mol Na2S的水溶液最多可以吸收SO2的物质的量为:________。

(5)④中发生的离子反应为:_______________________________________。

资料显示:“氨气可在纯氧中安静燃烧……某校化学小组学生设计如下装置(图中铁夹等夹持装置已略去)进行氨气与氧气在不同条件下反应的实验。

(1)用装置A制取纯净、干燥的氨气,大试管内碳酸盐的化学式是;碱石灰的作用是。

(2)将产生的氨气与过量的氧气通到装置B(催化剂为铂石棉)中,用酒精喷灯加热:

①氨催化氧化的化学方程式是试管内气体变为红棕色,该反应的化学方程式是

②停止反应后,立即关闭B中两个活塞。一段时间后,将试管浸入冰水中。试管内气体颜色变浅,请结合化学方程式说明原因

(3)将过量的氧气与A产生的氨气分别从A、B两管进气口通人到装置C中,并在B管上端点燃氨气,两气体通入的先后顺序是:先通入______(O2 ,NH3 ),后通入__________(O2,NH3)其理由是

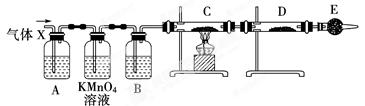

某课外活动小组的同学,在实验室做锌与浓硫酸反应的实验时,方方同学认为产生的气体除SO2外,还可能产生氢气。该同学为了验证他的判断是否正确,设计了如图所示的实验装置,其中,装置B中盛有浓硫酸,装置C中放置黑色CuO粉末,装置D中放置的是无水硫酸铜粉末(锌与浓硫酸共热时产生的气体为X,且该装置略去)。试回答:

(1) E中加入的试剂是碱石灰,作用是_____________;装置A、B之间的酸性高锰酸钾溶液的作用是_________________;

(2)上述反应中生成二氧化硫的化学方程式为___________________________________;

(3)如果去掉装置B,就不能根据D中的现象判断气体X中有氢气,原因是:_______________________。

(4可以证明气体X中含有氢气的实验现象是:

C中______________________________,D中_______________________。