阅读《母亲的心》,回答1小题。(20分)

母亲的心

⑴熬过六岁那年漫长的严冬,我终于从一场大病中清醒了过来。

⑵春日的阳光映着窗外的夹竹桃,投下斑驳的树影,母亲却明显地憔悴了,瘦弱的样子差点让我不敢认,但她的精神状态却很好,仿佛拣回了珍贵的珠宝一般小心地守护着我。

⑶久病初愈的我没胃口,家人总会变着法子哄我吃饭。那一天,我告诉母亲,很想吃螃蟹,却让家人犯了难:在物质条件极差的偏远山村,怎么可能买得到螃蟹呢!

⑷好在爱子心切的母亲自有她的法子,她很快拎着竹篓出去了。我们村子外面有很多纵横交错的溪流,六月天若翻开小溪里一块块大石头,可以找得到螃蟹。可是,在溪水还寒冽的春天,螃蟹躲在岩洞里是翻不到的。

⑸母亲不死心,沿着溪流一路上行,在一块块或大或小的石头下面翻找着。春天的溪水冰凉彻骨,却冻不住她心里涌动的希望。

⑹或许上天也怜惜母亲那深切的舐犊之情吧,在母亲双手肿胀发抖,几近绝望的时候,她终于发现了一只个头肥大的螃蟹,正在一块大石头下面迟缓地爬动着。

⑺母亲的惊喜可想而知,她赶忙迅捷地双手捞起了螃蟹,可是望着手里那只惶惑无措的螃蟹,母亲的手却止不住颤抖!因为那是一只母蟹,它鼓鼓的肚皮底下正围着无数只细如蚊子的小蟹,有的还爬到了母亲的手背上……

⑻母亲思忖了很久,把螃蟹又轻轻地放回了水里,可是刚放下,她又想起什么似的,赶紧再一次捞起了螃蟹,如是者数次。在那个春寒料峭的日子里,一向坚强能干的母亲想必正面临着她人生中一次重大的选择罢!在抓起与放下的动作的重复间,她的内心经历了怎样的一次又一次的自我交战与折磨。

⑼这个经过,我并没有亲眼看到,是母亲回来后坐在我床头,抚摩着我的额头细细讲给我听的。母亲说,最后一次她干脆咬咬牙,闭起双眼把螃蟹放进了竹篓,甚至已经带出了十几步路。可是竹篓里那不停的“沙沙沙”的挣扎声,最终还是让她彻底丧失了往家走的勇气,再一次跑回到溪边。放下母蟹的那一刹那,她潸然泪下!

⑽母亲最终是空着手回家的,在那个还带着寒意的春日里,母亲再也没能翻到第二只螃蟹。坐在溪水中间的石块上,望着那不停地欢快前行的溪流,她止不住放声大哭。母亲擦着眼睛说,她并没有后悔放了那只母蟹,因为她也是一位母亲,天底下所有母亲的心是一样的。

⑾窗外是涌动的暮色,借着昏暗的灯光,我仔细看着母亲不再光洁红润的面孔,心里忽然生出了一阵与我七岁年龄绝不相称的苍凉。

⑿那是多么不幸而又幸运的一只螃蟹啊,它碰上的恰好是一位母亲,这世上也只有母亲才能最懂得做母亲的心罢!

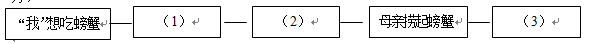

(选文略有改动)文章以螃蟹为线索,讲述了一个动人的故事。请依据提示,在方框中补全⑴~⑼段的主要情节。

阅读文章⑴~⑷段,说说母亲冒着春寒去找螃蟹的原因有哪些?

第⑻段画线句子中一系列动作描写有什么作用?

阅读第⑼段,联系上下文,回答下面问题。

“可是竹篓里那不停的‘沙沙沙’的挣扎声,最终还是让她彻底丧失了往家走的勇气,再一次跑回到溪边。”母亲为什么“再一次跑回到溪边”?文章题目“母亲的心”有哪两层含义?

阅读下文,完成下列各题。

玉瑛子

①不曾可以寻觅,也不曾有任何准备。似乎是猝不及防,它撞进了我的视线。

②在那方柜台的一隅,它静静地、安详地、自然地停留着,姿势优美。四周的喧闹,仿佛和它没有任何关系。那些来来去去的目光,被形形色色的宝石的光华吸引着,而忽略了它的存在。它于自己的世界孤独地美丽着,有些傲气,有些不屑,有些与世无争。那一块冰凝的翠色,那一缕剔透的晶莹,那一掬澄澈的水灵,那一抹温馨的柔润,于繁华之中,于喧嚣之中,碰疼了我的心。

③哦,那一块天然的翡翠,一块美玉。

④那一天滂沱大雨。我为避雨无意中躲进那间小店,无意回眸之间,就那样与它相遇。

⑤尽管小心翼翼、呵护有加,意外还是发生了。

⑥或许因为之前没有佩玉的经验,而致使佩戴方法有失正确;或许因为过度喜爱,从而太过频繁地摆弄……正如它猝不及防地闯入我的生活,意外在那一日猝不及防地降临。

⑦那美丽、珍稀的翠色之间,出现一道小小的裂隙。很小,但很清晰。发现它受伤的那一刻,我的心脏仿佛和它一同开裂。我感受到它的疼痛。它受伤的样子,令我的心血流不止、肝肠寸断。尽管裂隙很小,可它毕竟存在着。它妨碍了它的美丽,影响了我观赏它的心情。可摆在眼前的它,已然不再是那个完美无暇的玉,它无法回到从前。

⑧只好把它从胸前摘下。

⑨扔掉吗?实在是舍不得;退还给卖玉的人吗?那几乎没有可能。留着它,触景生情。我只好选择了逃避。把它封存起来,紧锁于抽屉,长时间不打开,避免碰触,任凭岁月将它埋葬。

⑩又一个阴雨天,雷同的天色让我情不自禁想起它的到来。想起初拥它的激动和欣喜。怀念它在我怀抱的那美丽时光。

⑪我重新走进那间玉店。我问卖玉的人:有没有什么办法能够使玉的伤口复原?卖玉的人拿出一块又一块的玉给我看。它们每一块都身价高昂。但几乎每一块,放在聚光灯和放大镜下仔细琢磨,都能发现它的明显缺陷。你看,这一块晶莹剔透,它的水很好,水好自润,不易出裂,但易有杂质,看见这个小黑点了吗?就像美人的身体上长了颗痦子,你能因为她长了一痦子就不是美人了吗?再看这一块,这片绿色娇艳欲滴,它的翠真是太喜人了,可惜水不足,缺水就干燥,干燥就多絮,这是天然石头自身携带的绵絮,你能因为几团绵絮的存在就贬降它的价值吗?

⑫我无言以对。

⑬卖玉的人告诉我:天然的石头,十石九裂。正如同人,世间没有完美无缺的人,这世上,完美无瑕的翡翠,也是少之又少,如果有,那一定是稀世罕见、无价之宝了。翡翠虽然质地坚硬,但它也是有生命的活物。既有生命,就需要拥有者用情感、用爱心去浇灌它,去呵护它,去滋养它。

⑭我问:这世上就没有不怕磕碰、不怕摔打的翡翠?卖玉的人笑了笑:如果有,一定是人造的,是假的。

⑮我问:受了伤的玉,还有收藏价值和增值功能吗?

⑯卖玉的人回答我:当然有。那要取决于什么样的伤,伤的程度。你的这块,只是一个浅表性的小小的纹隙,不是根本性的致命伤,你要经常佩戴,不过要吸取上次的教训,一定使用正确的佩戴方式……你把它当成身体的一部分,好好地养它,好好地珍爱,但不能因为珍爱就无时无刻过分地关注它……相信只要经过一定时间,就像人的皮肤受了点小伤,伤口自然会愈合。

⑰哦,能养好它?

⑱我顿觉惊喜:那需要多长时间?一月?一年?

⑲卖玉的人又笑了:玉毕竟是石头。养玉,需要几十年,或者一辈子。如果用一辈子的时间把它养好了,也不失为一块传家宝。就像人的情感,那历经无数坎坷挫折、经过了漫长岁月水与火的淬炼,那最终留下来的,才是真正的无价之宝……(有改动)

(1)仔细阅读全文,体会作者对玉的情感变化过程,并填空。

欣喜→ →怀念→

(2)请说说你对文中第⑬段画横线的“翡翠虽然质地坚硬,但它也是有生命的活物”句子的理解。

(3)试简析“卖玉的人”这一人物形象的特点。

(4)文中的对话描写,为何不用双引号?请简析这样写的好处。

(5)第②段“那一块冰凝的翠色,那一缕剔透的晶莹,那一抹温馨的柔润”,这句话中的加点词可否删掉?为什么?

(6)文章耐人寻味,请记录下你在阅读中的疑问或思考(不能与第(1)﹣(5)题的问题重复).同时,请用简洁的语言概括本文的主旨。

疑问或思考:

文章主旨: 。

阅读下文,完成下列各题。

不能没有家

梁衡

①一个人品德和能力的养成有三个来源,学校的知识灌输、社会实践的磨炼和家庭的熏陶培养。家庭是这链条上的第一环。人一落地是一张白纸,先由家庭教育来定底色。家庭教育与学校、社会教育最大的不同是:无条件的“爱”,以爱来暖化孩子,煨弯、定型。学校教育有前提,讲纪律、讲成绩;社会教育有前提,讲原则、讲利害。家庭里的爱,这种博大、包容的爱比社会上同志、朋友式的爱至少多出两个特点。

②一是绝对的负责。父母的一切行为动机都是为了孩子,没有隔阂、猜疑,不计教育成本。大人是以牺牲自己的心态来呵护孩子,就像一只老母鸡硬是要用自己的体温把一颗冰冷的蛋焐成一只小鸡,并且一直保护到它独立。我们经常看到一个小孩子不吃饭,父母会追着哄着去喂饭;不加衣服,父母追着去给他添衣。有不懂事的孩子说:“我不吃难道你饿呀?”确实,父母肚子不饿,但心中疼。同时又因为有了这种无私的、负责的态度,才敢进行最彻底的教育,不必保留,不用多心,坚决引导孩子向最好的标准看齐,随时涤除他哪怕是最小的毛病,甚至用打骂的手段。(A)……我们常有这样的体会,在成人社交场合看到某人吃相不雅,举止太俗时,就暗说:家教不好。但说归说,这时谁也不肯去行教育责任,指破他的缺点了。因身份不便,顾虑太多。有些毛病必须在家庭教育中去克服,有些习惯必须在家庭环境中培养,错过这个环境、氛围,永难再补。

③二是无微不至的关怀。因为有了动机上的无私、负责,才会有效果上的无微不至。孩子彻底生活在一个自由王国中,他所有的潜能可得到淋漓尽致的发挥。孩子有什么想法不会看人脸色而止步,不会自我束缚而罢休。甚至撒娇、恶作剧也是一种天性的舒展。这样,他的全部天才基因都会完整地保留下来,将来随着外部条件的到来,就可能长成这样那样的大家、人才,甚至伟人。但是一进入社会教育,哪怕是最初的幼儿园教育都是某种程度的修理、裁剪、规范统一,是规范教育不是舒展教育、创造教育。家庭教育中的无微不至,充分自由,将一去不复返。当然,人总得从家庭教育升到学校教育阶段,但绝不能缺少家庭教育。(B)

④其实,家庭给人的温暖和关爱,以及由此产生的特殊的教育作用还不止于孩童阶段,它将一直伴随人的终生。表现为夫妻间、兄弟姐妹间、子女与老人间的坦诚指错、交流、开导、帮助等,这都是任何社会集体所办不到的。(C)我们细想一下,一个人成家之后在亲人面前又不知改了多少缺点,得到了多少鼓励,学到了多少东西。现在社会上有很多继续教育机构,但常忽略了这个终身家庭教育机构。一个独身的人或寄人篱下的人将失去多少继续接受教育的机会。

⑤一个社会如果没有家庭这个细胞它将无缘发展。虽然,曾有志士仁人说过“匈奴未灭,何以家为”的壮语,但那是特殊情况,甘愿牺牲小家为了天下人都能有一个安定的家。辛亥革命烈士林觉民牺牲前在其著名的《与妻书》中说:“充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死。”赵一曼烈士对儿子说:“你长大成人后,希望不要忘记你的母亲是为祖国而牺牲的。”乱世舍小家是为救国家;盛世则要思和小家而固大家。恩格斯说家庭就像一个苹果,切掉一半就不再是苹果。当年林则徐说,烟若不禁,政府将无可充之银,无可征之丁。现在如果都由这样的家庭组成社会,国家将无可育之才、可用之才。社会要增加多少本该可以在家庭圈子里消化的矛盾。《西厢记》说,愿天下有情人终成眷属,我则为天下计,愿情缘血缘总相续,小家大家皆欢喜。

(1)本文的中心论点是 。

A.家庭教育的特点是无条件的“爱”,以爱来暖化孩子,煨弯、定型。

B.人不能缺少家庭教育。

C.人是各种社会关系的总和。

D.盛世则要思和小家而固大家。

(2)对文章内容理解分析表述恰当的一项是 。

A.第①段“人一落地是一张白纸,先由家庭教育来定底色”一句采用的是比喻论证的方法。

B.第②③段之间是并列关系,所以这两段的位置可以调换。

C.第④段是对家庭教育重要性的补充论述,与②③段构成因果关系。

D.第⑤段加点的“最基本”一词删掉后,不影响观点的准确表述。

(3)下列事实论据放在原文中哪一处最恰当 。

球王贝利少年吸烟时,被父亲发现,但父亲没打骂孩子,而是好朋友间谈话似的,向儿子解释如果抽烟喝酒就踢不好球的道理,然后让他自己决定今后怎么办。直到许多年后,贝利向人反省说,当时要是父亲狠狠打骂他,可能会激起他的反抗。由此可见,家人对孩子的尊重和开导,对于他的成长,以及后来在事业上的成功起到了很大的作用。

A.(A)处 B.(B)处 C.(C)处 D.(D)处。

我是娘手中的风筝

①我知道,我是娘手中放出的一只风筝,无论飞到哪儿,线总是拴在娘的手里。娘的手一动,我的心就好疼,好疼。

②这是十几年前的事了。

③那时的我初学写作,有一篇小说在东北的一家刊物上获了个不大不小的奖。编辑部里的老师来信邀请我去参加笔会。当我告诉娘,我要去东北那个很远的地方,娘第一次没有阻拦我。

④娘开始给我准备盘缠。那夜,娘的灯没有熄。

⑤第二天天没亮,我拿着娘给我东拼西凑的盘缠钱,背负着娘沉甸甸的嘱托,心儿呀就像一只出笼的鸟儿,飞向了遥远的他乡。

⑥来到长途汽车站,天已经放亮了。车来了,我找好了座位,坐下后长长地出了一口气。娘啊,儿今天要离你远去,到一个陌生的地方。我在心里念着,眼睛却透过车窗,深情地看着这块充满灵性的土地,心里顿时生出一丝淡淡的忧伤。猛然,我看到了娘亲。真的,是我的娘亲。她手里拿着一个花包袱,正拼命地往汽车站奔来。朝阳的光芒均匀地洒在娘的身上,仿佛在娘的身上镀了一层金,就像一尊佛那样金光闪闪。娘很急,在拼命地赶,“扑通”,娘突然跌到在柏油路上,包袱甩出好远。娘艰难地爬起,顾不得拍打身上的土尘,便拾起包袱,一拐一拐地向汽车奔来。从娘奔跑的姿势上,我知道,娘一定跌得好重,摔得好疼。我忙叫住正要发动车的司机,下车奔向了娘。

⑦娘握住了我的手,喘得上气不接下气。我问娘跌得疼不?娘说不疼。真的不疼。娘说:“你走之后,我总觉的你忘了带什么。一看你真忘了。这不,我赶着给你送来了。”我问是什么。娘说:“人家都说,东北那旮旯子天气冷,这是我昨夜赶做出来的棉袄,带着,冷了好穿。”我告诉娘,我只出去十来天,再说了开会住宾馆或招待所,冻不着的。娘不信,眼里流出一种光,那光很浓很稠很温暖,水样的淹没了我,使我的心阵阵的不安。我明白,我的一生将为这种光活着,无论我在天涯海角,还是在异国他乡,这种光将是我的牵挂我的归宿。我只好默默地接过包袱,背在了我那单薄的肩头。

⑧汽车启程了。娘离我越来越远。我拼命的给娘挥手。我相信,娘一定会看到的。会的!

⑨我就想娘一个人回家的情景:空旷的天底下,娘默默独行于无垠的旷野,有风在吹打着娘两鬓的霜发。娘是那样的弱小,那样的无助,那样的孤独。

⑩在炎炎的六月,我背着娘为我缝制的棉衣。我知道,不管到哪儿,我都不会冷。

⑪在东北,很多人问我肩上背的是什么。我说是棉袄。他们都很惊讶。在获奖作者即席演讲的时候,我把棉袄的故事讲给了大家。大家都感动了。有几位女孩的眼里竟流出了泪。泪珠很大很圆很晶莹。

⑫临走的时候,我曾告诉娘,十天内我一定回来。后来,由于被几位文友拉去玩了几天,结果回来已是二十天后的一个黄昏。

⑬那天,我老远就发现有个人站在村西高高的土台上。那是我的娘亲,手搭眼前,正远眺我的归来。晚风吹拂着娘早衰的华发,从此,夕阳里娘的身影,永远成了我心头上的一座雕像。

⑭才离去几天,我发现娘憔悴了很多。我把获奖证书双手捧给了娘。娘没有接,她只是用手捧起我的脸,看了又看,说:“回来就好。回来就好!”

⑮从那之后,每当我出远门,我总是把归期说的好长,免得娘的牵挂揪我的心。

(1)说说标题“我是娘手中的风筝”的含义。(2分)

(2)“我”去参加笔会,娘做了哪三件最感人的事?(3分)

(3)赏析第⑥段画线句子。(3分)

娘艰难地爬起,顾不得拍打身上的土尘,便拾起包袱,一拐一拐地向汽车奔来。

(4)文中“我”的娘是个怎样的人?请选两个方面结合选文简要分析。(4分)

(5)文章运用了伏笔的手法,请指出来,并分析其作用。(3分)

“朝水夕钱”的儋州古盐田

①根据20世纪50年代在福建出土的文物考证,中国古代人类可能最晚在公元前5000年至公元前3000年的仰韶文化时期,就已经学会了煎煮海盐,海南儋州市西北港湾的千年古盐田便是很好的见证。

②从海口出发,沿海南环岛西线高速公路行驶,到儋州市东城镇出口,西行不远,就到达了洋浦经济开发区的盐田村,著名的千年古盐田就在村内。据资料记载,儋州古盐田占地面积750余亩,有7300多个石槽,晒盐泥地、盐泥池、盐卤水池各八九十个,蓄水池六七十个,距今已有1200多年的历史。在中国各地的盐田、盐场中,很难见到像儋州古盐田这样外观独特、制盐方式富有趣味性和观赏性的盐田。

③儋州古盐田坐落在洋浦半岛上,三面环水,由东面的儋州湾、南面的洋浦港和西面的北部湾围绕。来到古盐田,好像是走进了一个由无数高低、大小不一的石砚组成的棋盘。而眼前的这些巨型“砚台”,形体和质感都如被放大了的端砚,每个“砚台”台面从四五十厘米到1米左右不等,高度大多在30厘米到50厘米之间,色泽青灰,肌理均匀,台面平整,形态端正。这些“砚台”都是由火山岩石开凿打磨而成的。

④海南岛形成于大约100万年前的新生代第三纪中晚期,由于地壳板块运动,形成了琼州海峡和脱离大陆的岛屿。距离儋州古盐田150余千米的海口石山镇境内,有现在世界上保持原始状态最完整的火山口之一,其周围还分布着30多座火山或火山堆。儋州海湾有众多火山岩石,儋州古盐田的先驱们就地取材,利用火山石的物理性质和化学性质,创造了“砚台式”火山岩晒盐场。

⑤火山岩被制盐先民们拦腰剖开,整个台面被打磨平整,四周留出两厘米左右厚度的槽边,其外形活脱脱就是个放大的砚台。晒盐时,将晒台旁边卤水池中的卤水倒在晒台上,卤水还未经过海南高温过多地蒸发,一些水分子已经被火山石气孔吸纳了,但火山石气孔还不至于使盐分颗粒完全消失,卤水经过高温蒸发,宝贵的白盐颗粒就完好地保留在晒台台面上了。

⑥火山岩石具有惰性,耐酸碱、抗腐蚀,这样的化学特性使火山石成为可以接纳具有强烈腐蚀作用的海水或卤水的最佳盛器。

⑦盐田的制盐工序古老、独特,生产出的盐巴白如雪,细如棉,咸味适中,味道纯正,具有纯天然、无杂质、颗粒小、可直接食用等特点。老盐巴可清热退火,消毒散瘀,是馈赠亲友的佳品。由于这里的盐味鲜,并对多种疾病有疗效,清朝乾隆皇帝闻报后,御书“正德”赐给盐田人。

⑧自古盐、铁经营关系国家命脉,经营盐业的商人几乎无不富甲一方,而盐产区的经济也会随着如云商贾繁荣一时,豪宅、盐庄、盐号甚至盐商商会等都会应运而生。但从历史记载和盐田周边遗留下的风貌遗迹来看,儋州古盐田没有因盐生富的经历。这可能是因为海南岛远离大陆,而当时海上交通运输不便利,使得最早的日晒制盐工艺直到几百年后的宋、元时期才开始发展,明、清时期才逐渐普及,而岛上的产品自然也不可能迅速为制盐者带来财富。这些因素使得儋州古盐田得以完好地保存千年以上。

⑨千百年来,儋州古盐田的盐工们就守着这些“砚台”,随着太阳的身影“朝阳出去夕阳还”,年复一年地产出“白如晴云,吹之欲散;松如团絮,触之欲起;皎若雪,细若棉”的优质海盐。2008年,儋州古盐田以传统手工艺类别正式入选《第二批国家级非物质文化遗产保护名录》。

(内容有删减)

(1)第②段所使用的说明方法判断最准确的一项是 (3分)

A.列数字 B.列数字 引资料

C.列数字 作比较 D.列数字 引资料 作比较

(2)句子属于生动说明的一项是 (3分)

A.每个台面从40厘米到100厘米左右不等。

B.这可能是因为海南岛远离大陆。

C.距离儋州古盐田150余千米的海口石山镇境内,有现在时间上保持原始状态最完整上午火山口之一,其周围还分布着30多座火山或火山堆。

D.来到古盐田,好像走进了一个由无数高低、大小不一的石砚组成的棋盘。

(3)面对选文的理解分析不正确的一项是 (3分)

A.选文运用的说明顺序是逻辑顺序。

B.选文的说明对象是儋州古盐田。

C.乾隆御书”正德“赐给儋州盐田人,是因为盐田的制盐工序古老、独特。

D.儋州古盐田的老盐巴有药用价值。

(4).说法不符合原文意思的一项是 (3分)

A.儋州古盐田生产出盐巴具有纯天然、无杂质、颗粒大、可直接食用等特点。

B.儋州火山岩石具有耐酸碱、抗腐蚀的特点。

C.儋州古盐田的先驱们创作了”砚台式”火山岩晒盐场。

D.儋州古盐田晒盐的“砚台”都是有火山岩石开凿打磨而成的。

念书是一辈子的事情

草上飞鸿

①那时,他还是一个上初中的孩子。

②即将升初二时,国语老师给他们布置了一道暑假作业:阅读陀思妥耶夫斯基的长篇名著《卡拉马佐夫兄弟》,然后撰写一篇读书报告。

③这道作业让他犯了难,因为这本书的售价是70元,而他父亲的工资一个月只有30元,全家七口人全靠这点工资生活。他回忆说:“当年最深刻的记忆是饥饿。”父亲供他上学已经很困难,他怎么好意思说“我想看小说”。

④想来想去,他决定自己挣钱买这本名著。靠诚实劳动得来的书籍,自己会更珍惜,读起来也更有滋味吧!

⑤他来到矿上扛木头,扛一根木头能挣8毛钱。矿主认识他,对他的印象也不错,觉得他是一个既聪明又善良的孩子,见他这么辛苦地挣钱买书,在第三天就提前交给他70元工资,所提的条件是:“看完书,你要给我讲讲书里的故事。”

⑥他感激之余,满口答应。这么简单的条件,自己一定能够满足矿主先生的。

⑦谁知道买书的过程一波三折,险些让他的梦想落空。因为暑假没有免费的火车票,所以他只能等村里有人去基隆时,为他捎一本《卡拉马佐夫兄弟》回来。

⑧他第一次托的人是邻居。邻居到了书店,却忘了书名,那时电话未普及,他只好空手而返。

⑨这时候,暑假已经过去好多天,矿主每次经过他的家门,都要问一问:“你什么时候给我讲故事?”尽管他很着急,他也只能等有机会再托人买书。

⑩第二次,他请一个女人帮他买书。这个女人到城里是为儿子看病的,一直急急忙忙的,连书店的门都没时间进,带回来的只有失望。

⑪这时,暑假即将结束,他读不到书,怎么去写读书报告?编造一篇肯定不行。更令他不安的是,自己当初的承诺无法兑现,这让他觉得愧对矿主。

⑫他无意间跟村子里一个搞采购的人说了自己的苦恼,这个人立刻说:“你怎么不早点找我?我去一趟城里很容易。”第二天,这个热心肠的人就帮他买来了那本书。

⑬于是,他废寝忘食地阅读这本名著。不过,这本书读起来并不轻松,甚至让他感觉苦不堪言。这本书很厚,字体也很小,翻译过来的人名又很长,还有什么昵称和简称,看着看着,他就不知道在讲谁了,只好回过头再看。连书里面的人物都理不清楚,还讲什么故事?还谈什么心得?

⑭当矿主再见到他时,他只得老老实实地交代:“书买得很晚,我也很努力了,可还是看不懂,现在没有办法给你讲故事。”

⑮矿主哈哈一笑,说:“你们老师讲,这是本难懂的世界名著,你一个14岁的孩子看不懂是正常的。”

⑯没想到矿主这么通情达理,他连忙道了谢,准备写读书报告。他再一次认真地翻看了一遍,发现自己还是读不懂,只能去写自己是怎样买书和看书的。

⑰读书报告交上去以后,他的内心难免有些忐忑。让人意外的是,国语老师表扬了他,说:“同学们,我为什么要你们阅读这本难懂的书?因为我想告诉你们,很多你们现在不懂的东西,长大以后就会懂。要知道,知识是需要尊重的,念书是一辈子的事情。还有,永远不要不懂装懂。”

⑱他是台湾著名编剧吴念真,他一直收藏着那本《卡拉马佐夫兄弟》。在40岁的时候,他慢慢读懂了书中的内容,不由感慨地说:“有些道理我懂了,不过已经过了二十几年。”

(1)用简洁的语言概括出“他决定自己挣钱买这本名著”的两点原因。(2分)

(2)下列句子运用了什么人物描写方法?刻画了人物怎样的性格特征?(4分)

①这时,暑假即将结束,他读不到书,怎么去写读书报告?编造一篇肯定不行。更令他不安的是,自己当初的承诺无法兑现,这让他觉得愧对矿主。

②矿主听了并没有为难他,说:“你们老师讲,这是本难懂的世界名著,你一个14岁的孩子看不懂是正常的。不过,你没有不懂装懂,是个好孩子!”

①句的描写方法 性格特征:

②句的描写方法 性格特征:

(3)本文围绕“国语老师布置的一道暑假作业”展开故事情节,线索清晰,详略得当,请完成下面的表格。(4分)

|

略写 |

详写 |

作用 |

|

为买名著打工挣钱 |

A |

说明名著得之不易引出下文苦读名著的情节 |

|

名著的内容 |

B |

C |

|

写读书报告 |

国语老师的话 |

D |

(4)第14段画线句子与第4段画线句子之间是什么关系?这样写是为了说明什么?(2分)

(5)文章末尾写到:“有些道理我懂了,不过已经过了二十几年。”其中“有些道理”包含了哪些内容?联系全文,结合实际,谈谈你的看法。(4分)