阅读材料,回答问题。

材料一 1894年7月25日,日军以偷袭大清帝国运兵舰队为发端,不宣而战,挑起了一场蓄谋已久的大规模侵华战争。从丰岛海战到鸭绿江溃败,从大连陷落到旅顺屠城,从大东沟决战到威海北洋水师全军覆没,再到《马关条约》的签订,最后以割让台湾及其附属岛屿、赔偿2.3亿两白银而告终。这笔巨大的赔款,相当于清朝年收入的3倍,日本年财政收入的4.5倍!……战争的结局置换了日本和中国在亚洲的地位,日本靠强索中国的巨额赔偿完成了资本原始积累,进而脱亚入欧,跻身列强,走向了对外扩张的帝国主义之路。 ——2014年1月21日《解放军报》

材料二 松冈环是日本大阪的一名普通小学教师。自1985年后,每年“8•15”她都带领日本民间团体“铭心会”到南京来悼念南京大屠杀遇难者。今年3月25日,她向侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆捐赠了一批重要资料。这是她近年在日本走访当年参与南京大屠杀的日本老兵的证言及史料,包括日兵从军日记、战时图片、侵略图、信件等。她说:“日本曾经给中国和许多亚洲国家的人民带来深重灾难,但现在日本国内的教育隐瞒了当年侵略史实,这是不对的,我要让大家了解历史真相。”

——2005年5月5日新华网

材料三 2014年2月25日下午,十二届全国人大常委会第七次会议审议全国人大常委会关于设立南京大屠杀死难者国家公祭日的决定草案。将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。

十二届全国人大常委会第七次会议27日下午经表决通过了全国人大常委会关于确定中国人民抗日战争胜利纪念日的决定,确定每年9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日。

(1)材料一所叙述的“战争”是指中国近代史上的哪次战争?这次战争与日本“脱亚入欧”有着怎样的关系?

(2)材料二中,松冈环到南京来悼念南京大屠杀遇难者为什么定在每年“8•15”? “现在日本国内的教育隐瞒了当年侵略史实, 为了正确教育青年人”请对日本政府提点建议?

(3)分析上述两则材料,可以认识到日本发动的侵华战争具有哪些特点?请举一个

(4)我国设立这两个纪念日的历史依据分别是什么?表明中国人民怎样的立场?

世界历史上,国家之间的分分合合,不同利益集团间的较量,左右着历史发展的进程,影响着世界格局的演变。阅读下列材料,回答问题。

材料一:观察下图:

(1)图中两大军事集团的较量导致的“战争”爆发的导火线是什么?战后出现了怎样的世界政治格局?

材料二:在雅尔塔会议上,斯大林指出“战时,要保持团结并不太难,因为有一个打败共同敌人的共同目标,这一点谁都清楚。艰难的工作在战后,那时,各种不同的利害关系往往会使同盟国分裂。”

——《全球通史》

(2)材料二中“同盟国”因“各种不同的利害关系”产生分裂,其正式分裂的标志是什么?其后形成了怎样的世界格局?

材料三:二战后,美国为了称霸世界,成为“世界领袖”,重新制定了全球战略。另一方面,欧盟、日本、中国、俄罗斯等国家的实力不断增强,成为牵制美国称霸世界的重要力量。

(3)根据材料三提供的信息判断,当今世界政治格局出现什么趋势?“冷战”结束后,世界并不太平,当今威胁世界和平的主要因素有哪些?

(4)在新的世界格局形成过程中,你认为起决定性作用的因素是什么?中国应怎样做才能占据有利地位?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:在我们的印象里革命往往伴随着刀光剑影和血雨腥风,可是二百多年前,英国却发生了一场完全不同的变革,彻底改变了人们的生产和生活方式……它影响和改变了世界的面貌。

材料二:在第二次工业革命期间,自然科学的新发展,开始同工业生产紧密结合起来,科学在推动生产力发展方面发挥更为重要的作用。第二次工业革命几乎同时发生在几个先进的资本主义国家,新的技术和发明的发展走出一国范围,其规模更加广泛,发展也比较迅速。

材料三:第三次科技革命的兴起,揭开了知识经济时代的帷幕。知识经济对加速社会生产力的发展,改变人们的生活方式,促进人们价值观念的转变及终身学习制度的建立都产生了重大而深远的影响。

(1)材料一中英国所发生的那场变革指的是什么?它将人类带入了什么时代?

(2)请你根据材料二,归纳出第二次工业革命有哪些特点?“第二次工业革命几乎同时在几个先进的资本主义国家”主要指哪些国家?请各举一例说明。

(3)第三次科技革命最突出的核心技术是什么?

(4)三次科技革命所产生的影响,告诉我们一个什么道理?

(14分)材料一地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人民还可从山泽中采集植物果实和贝类为食物,放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物。也没有富裕之家。

---- 《史记》中描述

材料二江南之为国盛矣……地广野丰, 民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。 ”

---- 《宋史》

依据材料回答问题:

(1)材料二:记载的江南经济状况同材料 一相比,发生了什么变化? (2 分)

(2)材料二中认为江南经济发展的原因是什么?(不得摘抄原文)江南经济的原因还有哪些?

(3)江南经济的开发有何重大影响?综上所述,你认为对今天的经济发展有何启示?

习近平主席提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

材料三在今年的博鳌亚洲论坛上杨洁篪表示,古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。

——摘自新华网

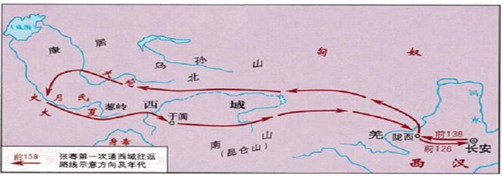

(1)结合所学知识,请将图4丝绸之路路线中的A、E两处填写完整。

(2)材料二体现了丝绸之路的双向交流,其中佛教传入我国是在何时?改进造纸术,促进文化传播的关键人物是谁?

(3)综合上述材料,你认为古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位?今天中国重提丝绸之路,共建“丝绸之路经济带”有什么现实价值?

古代专制主义中央集权制度对我国社会影响深远。阅读下列材料:

材料一中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

材料二张骞通西域路线图(北师大版初中历史教材(七上))

材料三中国古代的中央集权制度,从产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。

——《凤凰网》

请回答:

(1)材料一中的“制度”是谁首创?为加强对地方的统治,秦朝推行了什么制度?

(2)依据材料二和所学知识,指出汉朝西域主要是指我国今天的什么地区?写出张骞第一次出使西域的目的是什么?张骞出使西域最终起到了什么作用?

(3)请写出西汉政府在西域设置的机构名称。该机构的设置说明了什么?

(4) 秦汉时期,中原王朝与匈奴之间的关系有战有和,请各举一例说明。历史上各民族之间关系的主流是什么?由古及今,我们应该树立什么样的民族意识?

(5)依据材料三,概括中央集权制度对我国历史发展的积极作用。