俾斯麦从19世纪50年代末以来就在考虑一种特殊的德意志型的制度,既能保持普鲁士王朝和容克阶级的政治统治优势,又能在经济方面照顾资产阶级的利益,并使两个阶级利益互相融合,成为德意志帝国的统治基础。这种设想在1871年帝国宪法中加以定型,最终促成了德意志新体制的形成。上述材料表明

| A.专制制度与民主制度可以相互补充 |

| B.德意志开创了适合国情的政治体制 |

| C.统一后德国制度更具有专制色彩 |

| D.统一使德国资产阶级利益全面保障 |

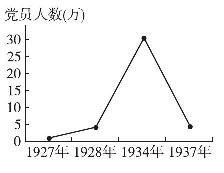

如图为1927年至1937中国共产党党员人数发展折线图。图中显示1928年至1934年年党员人数大幅度上升,导致这一变化的主要历史原因是

| A.五四运动的发生 |

| B.红色政权的建立 |

| C.抗日战争的爆发 |

| D.解放战争的胜利 |

西安事变爆发的根本原因是

| A.中国共产党统一战线政策的推动 | B.国民党内部分化加剧 |

| C.民族矛盾已成为主要矛盾 | D.全国抗日救亡运动掀起高潮 |

1918年陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目 排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因

排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因

| A.十月革命的影响 | B.民族主义的高涨 |

| C.民主主义成为时代主流 | D.社会性质发生变化 |

1902年前后,梁启超率先主张 “今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。” “民族主义者,世界最光明正大公平之主义也。不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。”以下说法最符合材料的意思是

| A.中国近代民族国家观念开始形成 |

| B.维新派认识到革命共和才是救中国的正确出路 |

| C.维新派认识到君主立宪制的道路不能救中国 |

D.梁启超开始接受 民族主义“排满”的口号 民族主义“排满”的口号 |

梁启超说:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败,割台湾、偿二百兆以后始也。” 中国的“四千余年大梦”是什么?

| A.中国事实上沦落为西方列强的“夷狄” |

| B.中国构建民主、平等的近代民族国家愿景 |

| C.洋务运动“自强”“求富”的强国梦想 |

| D.中国传统的“华夷之辨”“天下共主”“天朝上国”的迷 |