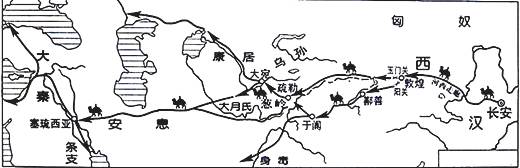

2013年习近平主席提出“丝绸之路经济带”加强沿线国家的经贸合作,共同促进经济发展。

材料一

材料二 唐朝政府在广州设立市舶司管理海外贸易,海上丝绸之路得到进一步发展,向西最远从汉代的印度半岛沿海延伸到波斯湾。宋元王朝更加重视海外贸易,海外贸易的收入成为国家财政收入的重要来源之一,中国出口到西方各国的商品种类增多,尤其是茶叶、瓷器在出口商品中跃居到第一、第二位。但是17世纪中期以后丝绸之路海外贸易呈现萎缩趋势,丝绸之路航路上中国商船的踪影日渐稀少,欧洲商船则日渐活跃。

——摘编自《古代丝绸之路》

材料三 2013年9月国家主席习近平访问哈萨克斯坦,明确提出在中国西部古丝绸之路沿线建立新丝绸之路经济带,建立国际新丝绸之路经济合作区。有学者指出:习主席提出的发展战略,必将重振古代丝绸之路的巨大影响力,把古丝绸之路促进下的中西文明交流、互动提升到新的历史阶段。

——摘自《现代丝绸之路》

(1)根据图文材料概括中国古代丝绸之路在对外贸易发展过程中的重大变化。结合所学分析导致上述变化的原因。

(2)举例说明古丝绸之路促进下中西文明交流的主要内容。

阅读下列材料

材料一 罗马法具有资本主义发展初期所需要的现成法律形式,是现代资本主义法制的先声。世界资本主义的发展与罗马法的复兴密不可分。自19世纪以来,欧洲大多数国家皆以罗马法为法制基础,制定本国的法律制度,如《法国民法典》,《德国民法典》等。现在许多国家的陪审团制度,律师制度和某些诉讼原则均直接源于罗马法。

──《历史必修1政治文明历程》

材料二英国的工业革命一爆发,法国就意识到不得不紧紧追上。所以法国在19世纪面临着双重革命……从结果看,法国做得相当不错,到19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决,工业化也基本完成,成了欧洲第二个工业化国家。

──均选自钱乘旦《英国通史》

材料三18世纪末的法国大革命从许多方面来看都是美国革命的一个直接后果,但它要解决的问题却不同于美国革命,而和一个半世纪以前的英国革命如出一辄……英国革命和美国革命是对现代民主政治的创新具有重大意义,而法国革命是全球性政治民主化潮流开启的标志。

──马克垚主编《世界文明史》

请回答:

(1)根据材料一,概括指出罗马法对近代欧洲国家法制建设有哪些影响?

(2)根据材料二,“法国在19世纪面临着双重革命”指的是什么?

(3)“19世纪末,法国的国家制度问题终于得到解决”具体指什么?

(4)材料三中“英国革命和美国革命是对现代民主政治的创新”,对此你是如何理解的?

阅读下列材料,回答问题。

材料一公元前106年,分全国为13州,每州派刺史一人,于每年秋天巡行郡国,按“六条问事”的职权,监督郡国……

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来,又把全国州郡划分为15路,陆续在各路设转运使(管财政兼监察地方官吏……)提点刑狱(管司法兼监察)、按抚使(管军事,有时也兼管民政,在边境地区设置……),提举常平(管长平仓救济、农田水利等……)等四司,统称“监司”,也都由文臣担任……

材料三洪武初年的监察机关称御史台。1382年(洪武十五年)改称都察院,长官有左右都御史等,专制弹劾百司。都察院下设十三道监察御史,纠察内外官员。……号“代天子巡狩”,大事奏裁,小事可立决。……明太祖……置锦衣卫指挥使。下属南北两镇抚司,除负责侍卫、密缉盗贼奸宄外,北镇抚司平常掌管诏狱,各地重罪逮至京师,往往由北司严刑审理,而后直接奏请皇帝。

一一以上材料均摘自朱绍侯主编的《中国古代史》

请回答:

(1)根据上述材料,概括指出汉、宋、明三代的官制有何相同之处?(2分)材料二中的地方官制有何显著特点?

(2)材料反映的明朝制度同汉、宋两朝相比有何不同?(2分)简述三朝上述措施的共同进步作用?

阅读材料,回答问题。

材料一

(19世纪中期)两个学说都发现了变化的原因在于斗争……生存竞争和阶级斗争。”

——沃纳姆著《新编剑桥世界近代史》

材料二

马克思在总结巴黎公社的经验时指出,工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器,并运用它来达到自己的目的。……巴黎公社在实行无产阶级专政方面“过于老实”。当凡尔赛大肆屠杀革命人士的时候,公社寓于迂腐的仁慈而未对市内的反革命分子采取坚决措施。

——列宁《国家与革命》

材料三

当代学者罗燕明系统论述了《共产党宣言》与中国的三次结合。他指出第一次结合发生在建党前后,……第二次结合发生在建党以后的民主主义革命时期,……实现了马克思主义与中国革命实践相结合的第一次飞跃。第三次结合发生在社会主义建设时期,表现为生产力观点与社会主义现代化建设实际的结合,……实现了马克思主义在中国的第二次飞跃。

——李军林《〈共产党宣言〉在中国:十年研究述评》

(1)结合所学知识,指出这两个学说的作者,并概括材料一中“阶级斗争”学说发表的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析巴黎公社政权的性质及失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三次结合”的理论成果分别是什么?(6分

建国以来,中国、苏联、美国关系错综复杂,阅读材料,回答问题。

材料一

关于《中苏友好同盟互助条约》规定了双方在政治、经济、军事、文化等各个领域的全面合作,确立了中苏之间的同盟关系。……同时宣布,苏联将其在东北自日本手中所获得的财产,及过去在北京兵营的全部房产,无偿移交中国政府。

——王桧林主编《中国现代史下册》(1950年)

材料二

1955年,苏联和东欧七国在华沙缔结《友好互助条约》,从而建立了以苏联为首的军事政治集团,即华沙条约组织。华约与北约的建立,标志着以美苏为首的两大军事政治集团对峙局面的形成。

——摘自人民版历史教材《必修一》

材料三

在外交方面,勃列日涅夫奉行霸权主义,…… 70年代中期,苏联随着自己经济军事实力的增强,……加紧了苏美争夺。

——摘自吴于廑等《世界史·现代史编》下卷

(1)20世纪40年代,美国全面推行霸权主义,请指出其具体表现。根据材料一并结合所学知识,分析《中苏友好同盟互助条约》对新中国的积极作用。

(2)结合所学知识,写出华沙条约组织成立时苏联的执政者是谁。并指出其执政期间苏联最大的政治事件及中国方面对此事件的反应。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析此时期苏联加紧与美国争夺的国内条件。此时,美国不得不考虑改善与中国的关系,简述中美关系解冻对中国外交关系的意义

阅读材料,回答问题,加深对中国传统文化的理解。

材料一

天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也。……惟天子受命于天,天下受命于天子,一国则受命于君。王者必受命而后王,王者必改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下。

——董仲舒《春秋繁露》

材料二

明末清初的思想家们对传统儒学进行了批判,使传统儒学得以发展。他们主张为学应求务实,关注国计民生,致力于变革社会,并身体力行。

——冯天瑜《中国文化史》

材料三

从来读儒家的书的,总觉得他有一个矛盾,便是他忽而主张君权,忽而主张民权。

——吕思勉《中国文化史、中国政治思想史讲义》

(1)根据材料一概括董仲舒的基本主张。结合所学知识,指出该主张的主要意图。

(2)根据材料二并结合所学知识,从政治、经济、学术三方面,指出明末清初的思想家们使传统儒学得以发展的具体表现。

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对材料三观点的理解。