阅读下列材料:

材料一:新华社北京10月22 日电,纪念红军长征胜利70 周年大会22 日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛发表重要讲话强调,70 年前,中国共产党领导红军将士完成了震惊世界的长征,开辟了中国革命继往开来的光明道路,奠定了中国革命胜利前进的重要基础。这一伟大历史事件,是中国共产党人的骄傲,是人民军队的光荣,是中华民族的自豪。我们纪念红军长征胜利,就是要激励全党全军全国各族人民在中国特色社会主义道路上继续奋勇前进。

材料二:夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。……中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。

———毛泽东在中共七届二中全会上的报告

材料三:邓小平在《解放思想,实事求是,团结一致向前看》中说:“只要我们大家团结一致,同心同德,解放思想。开动脑筋,学会原来不懂的东西,我们就一定能够加快新长征的步伐”。联系所学知识

回答以下问题。

(1)长征是在什么情况下开始的?

(2)长征途中,中国共产党召开了遵义会议,作出了一系列正确决议,实际上是一次激动人心的正确选择,从这次正确选择中,我们可以得出哪些思想路线?

(3)红军长征途中克服了哪些困难?(至少答出2种困难)表现出什么精神?

(4)材料二中的“万里长征”指什么?为争取该长征的胜利,毛泽东在七届二中全会上是如何告诫共产党党人的?

(5)材料三中邓小平所说的“新长征”最初的标志性事件是什么?“新长征”中的“新”的表现是什么?

(2015年四川卷文综历史13)阅读材料,回答问题。

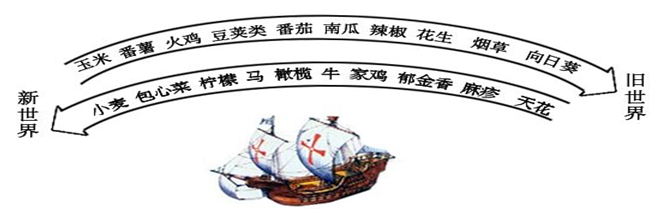

材料一

(1)结合所学知识,以“交流与联系”为主题,解读材料一。

材料二明朝中期,玉米、番薯等美洲粮食作物通过多种途径传入中国,逐渐得到推广。番薯“或可得数千斤,胜五谷几倍”,玉米“种一收千,其利甚大”,大大缓解了“民食问题”。人们能腾出更多的时间、劳力和土地等去发展经济作物,社会生活的许多方面也因此深受影响。粮食生产革命和人口爆炸互为因素,清代以来,人口压力不断增加,原本人烟稀少的广大山区因为“老林初开,包谷不龚不获”和番薯“备荒第一物”的特性。玉米、番薯等栽种遍野,“生齿日繁”。“棚民租山垦种,阡陌相连,将山土刨松,一遇淫霖,少随水落,倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳”。

——摘编自何炳棣、陈树平等的研究成果

(2)据材料一、二,结合所学知识,概述美洲作物传入对明清中国的影响。

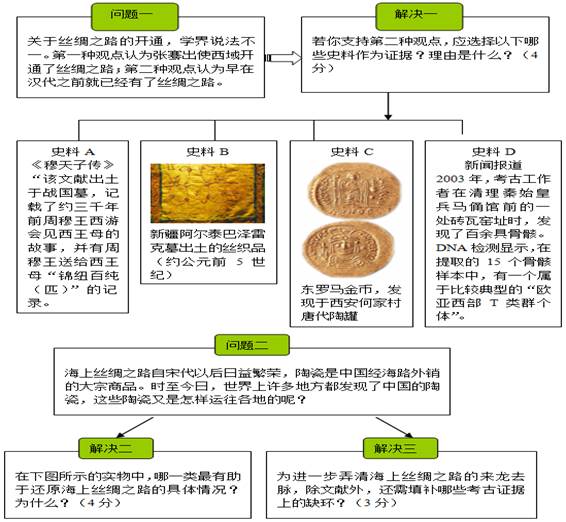

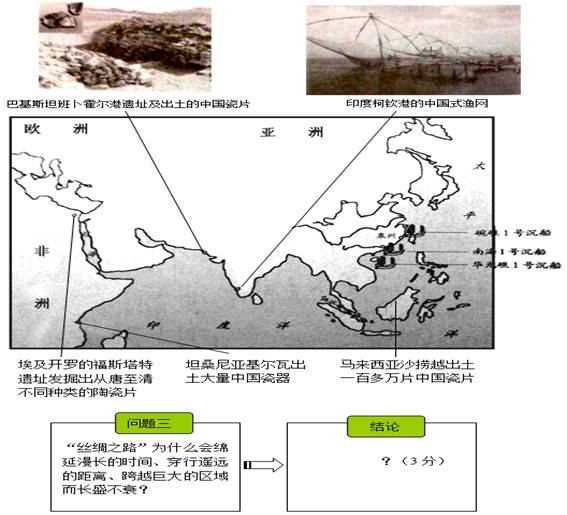

(年上海卷历史39)“丝绸之路”

“丝绸之路”,从广义上讲并非只是丝绸贸易的通道,而是指中西方之间的多元化、多层次、多维度的交流通道。假设你是一名历史学家,在研究“丝绸之路”的过程中,遇到了如下问题,该如何解决?

(2015年山东卷文综38)宋代理学是传统儒学的新发展。阅读材料,回答问题。

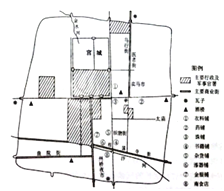

材料一城市与生活

北宋东京(开封)内平面示意图

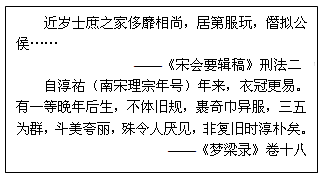

材料二生活与观念

(1)分析说明上述材料所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。

(2)若进一步探究宋代理学兴起和发展的原因,你认为还需要补充什么材料?举一例说明。

(年北京卷文综第40题第(1)小题)丝绸之路东起中国西安,西到埃及的亚历山大。

古代陆上丝绸之路示意图

陆上丝绸之路是东西方交往的重要通通,分为东西两段,东段主要在今中国晚内,其正式开通源自张骞通西城。汉与西城的交往主要通过河西走廊;南北朝时期,由于河西走廊被割据政权占据,南朝与西域的交往主要通过今青海道;唐朝统一后,河西走廊又恢复了在丝绸之路中的主导地位;11世纪纪西夏崛起,青海道和河西走廊被切断,北宋只能向北渡过黄河,再由河套地区向西进入西域。从元朝起,河西走廊为中西方交往稳定通道。

阅读上图和上述材料,从中概括古代陆上丝绸之路的历史特点。

(年上海卷历史38)霸权的兴衰

20世纪的两次世界大战改变了国际格局,其中显著的变化是世界权力中心的转移•英国的世界霸主地位被美国取代,试以“霸权的兴衰”为主题,叙述这一演变过程。