【原创】阅读下面的文言文,完成小题。

秦数败赵兵,廉颇坚壁不出。赵王以颇失亡多而更怯不战,怒,数让之。应侯又使人行千金于赵为反间,曰:“秦之所畏,独畏马服君(赵奢)之子赵括为将耳!廉颇易与,且降矣!”赵王遂以赵括代颇将。蔺相如曰:“王以名使括,若胶柱鼓瑟耳。括徒能读其父书传,不知合变也。”王不听。

初,赵括自少时学兵法,以天下莫能当;尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。括母问其故,奢曰:“兵,死地也,而括易言之。使赵不将括则已;若必将之,破赵军者必括也。”及括将行,其母上书,言括不可使。王曰:“何以?”对曰:“始妾事其父,时为将,身所奉饭而进食者以十数,所友者以百数,王及宗室所赏赐者,尽以与军吏士大夫;受命之日,不问家事。今括一旦为将,东乡而朝,军吏无敢仰视之者;王所赐金帛,归藏于家,而日视便利田宅可买者买之。王以为如其父,父子异心,愿王勿遣!”王曰:“毋置之,吾已决矣!”母因曰:“即如有不称,妾请无随坐。”赵王许之。

秦王闻括已为赵将,乃阴使武安君(白起)为上将军而王龁为裨将,令军中:“有敢泄武安君将者斩!”赵括至军,悉更约束,易置军吏,出兵击秦师。武安君佯败而走,张二奇兵以劫之。赵括乘胜追造秦壁,壁坚拒不得入;奇兵二万五千人绝赵军之后,又五千骑绝赵壁间。赵军分而为二,粮道绝。武安君出轻兵击之,赵战不利,因筑壁坚守以待救至。

秦王闻赵食道绝,自如河内发民年十五以上悉诣长平,遮绝赵救兵及粮食。齐人、楚人救赵。赵人乏食,请粟于齐,齐王弗许。

九月,赵军食绝四十六日,赵括自出锐卒搏战,秦人射杀之。赵师大败,卒四十万人皆降。武安君乃挟诈而尽坑杀之,遗其小者二百四十人归赵。前后斩首虏四十五万人。赵人大震。

(节选自《资治通鉴》)

对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

| A.括徒能读其父书传徒:只是 |

| B.使赵不将括则已将:将军 |

| C.赵括乘胜追造秦壁壁:营垒 |

| D.因筑壁坚守以待救至救:救兵 |

下列各句中,加点词意义和用法都相同的一项是( )

| A.廉颇易与,且降矣!且庸人尚羞之 |

| B.王曰:“何以?”何以伐为? |

| C.日视便利田宅可买者买之每览昔人兴感之由 |

| D.请粟于齐,齐王弗许于其身也,则耻师焉 |

下列句子分为四组,全都能预示出赵括将失败的一项是( )

①兵,死地也,而括易言之 ②毋置之,吾已决矣!

③王所赐金帛,归藏于家 ④王以名使括,若胶柱鼓瑟耳

⑤悉更约束,易置军吏 ⑥乃挟诈而尽坑杀之,遗其小者二百四十人归赵

| A.①③④ | B.①⑤⑥ | C.②③④ | D.②⑤⑥ |

下列对文章内容分析和理解不正确的一项是( )

| A.范雎派人去赵国施行反间计,说秦国所畏惧的只是马服君赵奢的儿子赵括做大将。赵王很快中计,任用赵括代替廉颇为大将。蔺相如加以劝阻,赵王不听。 |

| B.赵括的母亲上书赵王,指明赵括不可重用,认为赵奢赵括父子是心思迥异的两个人,赵王不听从,但赵王同意了赵括母亲不被连累治罪的请求。 |

| C.秦王暗地里派武安君白起为上将军,而改王龁为副将。赵括下令出兵攻打秦军,白起佯装战败逃走,却预先布置下两支奇兵准备截击,赵括中计。 |

| D.秦王亲自到河内征发十五岁以上的男子全部调往长平,阻断赵国的救兵及粮运通道。赵军缺乏粮草,请求齐国、楚国救济,楚王同意,齐王不同意。 |

把第Ⅰ卷文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)秦数败赵兵,廉颇坚壁不出。赵王以颇失亡多而更怯不战,怒,数让之。

(2)赵括自少时学兵法,以天下莫能当;尝与其父奢言兵事,奢不能难,然不谓善。

阅读下面文章,回答下列小题。

袁安字邵公,汝南汝阳人也。安为人严重有威,见敬于州里。初为县功曹,奉檄诣从事,从事因安致书于令。安曰:“公事自有邮驿,私请则非功曹所待。”辞不肯受,从事惧然而止。

永平十三年,楚王英谋为逆,事下郡复考。明年,三府举安拜楚郡太守。是时英辞所连及系者数千人,显宗怒甚,吏按之急。迫痛自诬,死者甚众。安到郡,不入府,先往按狱,理其无明验者,条上出之。府丞掾史皆叩头争,以为阿附反虏,法与同罪,不可。安曰:“如有不合,太守自当坐之,不以相及也。”遂分别具奏。帝感悟,即报许,得出者四百余家。

建初八年,迁太仆。元和二年,武威太守孟云上书:“北虏既已和亲,宜还其生口①,以安慰之。”诏百官议朝堂。公卿皆言夷狄谲诈,求欲无厌,既得生口,当复妄自夸大,不可开许。安独曰:“北虏遣使奉献和亲,有得边生口者,辄以归汉,此明其畏威,而非先违约也。不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。”司徒桓虞改议从安。太尉郑弘恨之,曰:“诸言当还生口者,皆为不忠。”司隶校尉举奏,安等皆上印绶谢。肃宗诏报曰:“久议沉滞,各有所志。盖策由众定,君何尤而深谢?”帝竟从安议。

章和元年,代桓虞为司徒。和帝即位,窦太后临朝,后兄车骑将军宪北击匈奴,安与九卿诣朝堂上书谏,以为匈奴不犯边塞,而无故劳师远涉,损费国用,徼功万里,非社稷之计。书连上辄寝。诸卿稍自引止,惟安独守正不移,至免冠朝堂固争者十上。太后不听,众皆为之危惧,安正色自若。

窦宪既出,而弟执金吾景专威权,公于京师使客遮道夺人财物。有司畏惮,莫敢言者。安乃劾景惊惑吏人,当伏显诛,寝不报。窦氏大恨。但安素行高,亦未有以害之。

(节选自《后汉书•袁张韩周列传》)

[注]①生口:指俘虏。对下列句子中加点的词的解释,正确的一项是()

| A.楚王英谋为逆,事下郡复考考:考察 |

| B.安到郡,不入府,先往按狱按:查办 |

| C.帝感悟,即报许报:报告 |

| D.公于京师使客遮道夺人财物遮:遮蔽 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是()

| A.①安为人严重有威,见敬于州里②遂见用于小邑 |

| B.①奉檄诣从事,从事因安致书于令②不如因而厚遇之,使归赵 |

| C.①理其无明验者,条上出之②其自视也,亦若此矣 |

| D.①众皆为之危惧,安正色自若②奚以九万里而南为 |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.楚王英阴谋叛乱,朝廷严加查处,受牵连获罪的人很多。袁安认为他们都是因酷刑而屈招的,就不顾风险上书要求释放他们,最终使四百多家得以出狱。 |

| B.武威太守孟云和袁安都主张对已和亲的匈奴,应当归还俘虏以示抚慰。但公卿最初都反对,太尉郑弘甚至指责主张归还俘虏的都是不忠之人。 |

| C.窦宪为求取功劳,北击匈奴。袁安认为匈奴不犯边塞,却兴师远征,不是为国考虑的上策,他多次力谏,尽管奏章都被搁置,但他毫不动摇。 |

| D.袁安平素行为高尚,起初任县功曹时,就拒绝了从事的私请。后来弹劾窦景,尽管窦氏家族对他十分忌恨,但也找不出什么陷害他的把柄。 |

将文中划线的句子翻译成现代汉语。

(1)是时英辞所连及系者数千人,显宗怒甚,吏按之急

(2)不宜负信于戎狄,还之足示中国优贷,而使边人得安,诚便。

阅读下面文章,回答下列小题。

庞统字士元,襄阳人也。少时朴钝,未有识者。颍川司马徽清雅有知人鉴,统弱冠往见徽。徽采桑于树上,坐统在树下,共语自昼至夜,徽甚异之,称统当为南州士之冠冕,由是渐显。

后郡命为功曹。性好人伦,勤于长养。领南郡太守。先主见与善谭,大器之,以为治中从事。遂与亮并为军师中郎将。亮留镇荆州。统随从入蜀。

益州牧刘璋与先主会涪,统进策曰:“今因此会,便可执之,则将军无用兵之劳而坐定一州也。”先主曰:“初入他国,恩信未著,此不可也。”璋既还成都,先主当为璋北征汉中,统复说曰:“阴选精兵,昼夜兼道,径袭成都;璋既不武,又素无预备,大军卒至,一举便定,此上计也。杨怀、高沛,璋之名将,各仗强兵,据守关头,闻数有笺谏璋,使发遣将军还荆州。将军未至,遣与相闻,说荆州有急,欲还救之,并使装束,外作归形;此二子既服将军英名,又喜将军之去,计必乘轻骑来见,将军因此执之,进取其兵,乃向成都,此中计也。退还白帝,连引荆州,徐还图之,此下计也。若沉吟不去,将致大困,不可久矣。”先主然其中计,即斩怀、沛,还向成都,所过辄克。

于涪大会,置酒作乐,谓统曰:“今日之会,可谓乐矣。”统曰:“伐人之国而以为欢,非仁者之兵也。”先主醉,怒曰:“武王伐纣,前歌后舞,非仁者邪?卿言不当,宜速起出!”于是统逡巡引退。先主寻悔,请还。统复故位,初不顾谢,饮食自若。先主谓曰:“向者之论,阿谁为失?”统对曰:“君臣俱失。”先主大笑,宴乐如初。

进围雒县,统率众攻城,为流矢所中,卒,时年三十六。先主痛惜,言则流涕。拜统父议郎,迁谏议大夫。追赐统爵关内侯,谥曰靖侯。

(节选自《三国志·蜀书·庞统传》对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()

| A.阴选精兵,昼夜兼道阴:暗地里 |

| B.大军卒至,一举便定卒:通“猝”,突然 |

| C.闻数有笺谏璋数:多次 |

| D.统复故位,初不顾谢谢:推辞 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

| A.伐人之国而以为欢青,取之于蓝,而青于蓝 |

| B.又喜将军之去均之二策,宁许以负秦曲 |

| C.遂与亮并为军师中郎将今不速往,恐为操所先 |

| D.于涪大会,置酒作乐于其身也,则耻师焉 |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.庞统年少时老实憨钝,20岁时去拜见司马徽,司马徽说庞统应该是南州读书人中最好的,从此他渐渐出了名。 |

| B.庞统足智多谋,在攻取益州的策略上,早就成竹在胸,一口气给了刘备上中下三条计策,由其选择。 |

| C.杨怀、高沛是刘璋的著名将领,倚仗自己兵强马壮,又占据着重要关隘,曾多次劝谏刘璋攻打荆州。 |

| D.庞统大度耿直,面对刘备做得不对的事情,他能直言不讳地指出来,事后仍然坚持原则,不向刘备道歉。 |

把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。

(1)徽采桑于树上,坐统在树下,共语自昼至夜,徽甚异之。

(2)今因此会,便可执之,则将军无用兵之劳而坐定一州也。

(3)先主然其中计,即斩怀、沛, 还向成都,所过辄克。

阅读下面文章,回答下列小题。

安重荣,小字铁胡,朔州人也。重荣有力,善骑射,为振武巡边指挥使,虽武夫,而晓吏事,其下不能欺。有夫妇讼其子不孝者,重荣拔剑授其父,使自杀之,其父泣曰:“不忍也!”其母从旁诟骂,夺其剑而逐之,问之,乃继母也,重荣叱其母出。重荣起于军卒,暴至富贵,而见晋高祖自藩侯得国,尝谓人曰:“天子宁有种邪?兵强马壮者为之尔!”虽怀异志,而未有以发也。是时,高祖与契丹约为父子,契丹骄甚,高祖奉之愈谨,重荣愤然,以谓“屈中国以尊夷狄,困已敝之民,而充无厌之欲,此晋万世耻也”。数以此非诮高祖。契丹使者往来过镇州,重荣箕踞慢骂,不为之礼,或执杀之。是时,吐浑白氏役属契丹,苦其暴虐,重荣诱之入塞。契丹数遣使责高祖,并求使者,高祖对使者鞠躬俯首,受责愈谨,多为好辞以自解,而姑息重荣不能诘。天福六年夏,契丹使者拽剌过镇,重荣侵辱之,拽剌言不逊,重荣怒,执拽剌;又为书以遗朝廷大臣、四方藩镇①,皆以契丹可取为言。高祖患之,为之幸邺,报重荣曰:“前世与虏和亲,皆所以为天下计,今吾以天下臣之,尔以一镇抗之,大小不等,无自辱焉!”重荣谓晋无如我何,反意乃决。重荣虽以契丹为言,反阴遣人与幽州节度使刘晞相结。契丹亦利晋多事,幸重荣之乱,期两敝之,欲因以窥中国,故不加怒于重荣。其冬,安从进反襄阳,重荣闻之,乃亦举兵。是岁,镇州大旱、蝗,重荣聚饥民数万,驱以向邺,声言入觐。高祖遣杜重威逆之,兵已交,其将赵彦之与重荣有隙,临阵卷旗以奔晋军。重荣闻彦之降晋,大惧,以吐浑数百骑守牙城,重威使人擒之,斩首以献,高祖御楼受馘,命漆其首送于契丹。

(节选自《新五代史·安重荣传》)对下列句子中词语的解释,不正确的一项是( )

| A.数以此非诮高祖。非:非常 |

| B.困已敝之民,而充无厌之欲,厌:满足 |

| C.契丹数遣使责高祖数:多次 |

| D.是岁,镇州大旱、蝗,是:代词,这 |

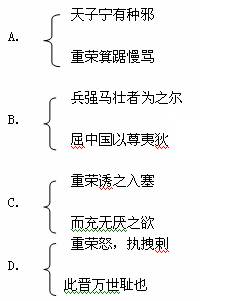

以下各组句子中,分别表明安重荣“怀异志”和“非诮高祖”的一组是( )

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

| A.安重荣虽为武官,但也通晓文吏事务。在处理一起家庭纠纷时,生父不忍杀其子,继母则提剑追逐,重荣不满继母的行径,厉声将她斥退。 |

B.安重荣愤然于高祖屈尊事夷,每遇契丹使者均极力轻慢辱骂对 方,甚至抓捕杀死他们。高祖屈己礼待契丹,而对重荣的一系列做法坚决反对。 方,甚至抓捕杀死他们。高祖屈己礼待契丹,而对重荣的一系列做法坚决反对。 |

| C.契丹一直伺机图谋晋朝,本应引起晋朝君臣高度警惕,高祖却表示前朝与虏和亲的做法都是为国家考虑,现今重荣对抗契丹只能是自取其辱。 |

D.安重荣举兵起事,借口朝见,聚集数万饥民前往邺地。高祖派遣部队阻击,在双方交战中重荣被俘遇 害,高祖令人漆其首级后将它送给契丹。 害,高祖令人漆其首级后将它送给契丹。 |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(15分,5*3)

(1)重荣有力,善骑射,为振武巡边指挥使,虽武夫,而晓吏事,其下不能欺。

译文:

(2)天子宁有种邪?兵强马壮者为之尔!

译文:

(3)兵已交,其将赵彦之与重荣有隙,临阵卷旗以奔晋军

译文:

苏代兄弟

苏秦之弟曰代,代弟苏厉,见兄捭阖七国遂志,亦皆苦学从衡之术。苏秦既死反间,其助燕谋齐之事大泄。齐闻之,乃望燕,燕甚恐。代乃求见燕王哙,欲袭苏秦故事。曰:“臣,东周之鄙人也。窃闻大王义甚高,鄙人不敏,释锄耨而干大王。至于邯郸,所见者异于所闻于东周,臣窃负其志。及至燕廷,观王之群臣下吏,王,天下之明王也。”燕王曰:“奚以谓吾明王也?”对曰:“臣闻明王务闻其过,不欲闻其善,臣请数王之过。夫齐、赵者,燕之仇雠也;楚、魏者,燕之援国也。今王奉仇雠以伐援国,非所以利燕也。王自虑之,此则计之过,无以闻者,非忠臣也。”

燕王曰:“吾闻齐有清济可以为固,长城足以为塞,诚有之乎?”对曰:“天时不与,虽有清济,恶足以为固!民力罢敝,虽有长城,恶足以为塞!骄君唯利是好,而亡国之臣必贪。王诚能无羞从子母弟以为质,宝珠玉帛以事左右,则可亡齐已。”燕王曰:“吾终以子受命于天矣。”燕乃使一子质于齐。

燕相子之与苏代婚,而欲得燕权,乃使苏代侍质子于齐。齐使代报燕,燕王哙问曰:“齐王其霸乎?”曰:“不能。”曰:“何也?”曰:“不信其臣。”于是燕王专任子之,已而让位,燕大乱。齐伐燕,杀王哙、子之。燕立昭王,而苏代遂不敢入燕,终归齐,齐善待之。

苏代过魏,魏为燕执代。后出之。代之宋,宋善待之。齐伐宋,宋急,苏代乃遗燕昭王书。燕昭王善其书,曰:“先人尝有德苏氏,子之之乱而苏氏去燕。燕欲报仇于齐,非苏氏莫可。”乃召苏代,复善待之,与谋伐齐。竟破齐,湣王出走。

燕使约诸侯从亲如苏秦时,或从或不,而天下由此宗苏氏之从约。代、厉皆以寿死,名显诸侯。

RR

太史公曰:“苏秦兄弟三人,皆游说诸侯以显名,其术长于权变。而苏秦以反间死,天下共笑之。然世言苏秦多异,时事有类之者,皆附之苏秦。夫苏秦起闾阎,连六国从亲,此其智有过人者。”

(选自《史记?苏秦列传》,有删改,题目为命题者加的)对下列各句中词语的解释,错误的一项是( )

| A.齐闻之,乃望燕 望:怨恨 |

| B.王诚能无羞从子母弟以为质 诚:的确 |

| C.苏代过魏,魏为燕执代。 执:拘捕 |

| D.而天下由此宗苏氏之从约 宗:尊崇 |

下列各句中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

| A.所见者异于所闻于东周 吾终以子受命于天矣 |

| B.观王之群臣下吏 代之宋,宋善待之 |

| C.齐王其霸乎 不信其臣 |

| D.燕立昭王,而苏代遂不敢入燕 |

子之之乱而苏氏去燕下列对原文的分析和概括,错误的一项是( )

| A.苏代兄弟看到哥哥在七国间采取分化拉拢的手法,实现了志向,也都发奋学习纵横之术。 |

| B.苏代认为,贤明的国君愿意听到别人指出他的过失,不希望只听到别人称赞他的优点。 |

| C.苏代认为,如果燕国能够用亲属作为人质,并贿赂齐王的亲信,燕国就可以消灭齐国。 |

| D.齐国杀了燕王哙和子之后,燕昭王即位,苏代归附了齐国,从此再也没有回到燕国。 |

翻译下面的句子。

(1)窃闻大王义甚高,鄙人不敏,释锄耨而干大王。

译文: ▲

(2)王自虑之,此则计之过,无以闻者,非忠臣也。

译文: ▲

(3)民力罢敝,虽有长城,恶足以为塞!

译文: ▲

阅读下面的文言文。

甘利

明·江盈科

呜呼,味之至甘者,莫过于利;人之至苦者,莫甚于贫。以至甘之味,投至厌苦 之人,往往如石授水,有受无

之人,往往如石授水,有受无 拒。故四知却馈,杨震标誉于关西;一钱受选,刘宠著称于东汉;挥锄隐居,视同瓦砾;披裘老子,耻拾道遗。史册所书,晨里落落;而垂涎染指,曲取贪图者,则天下滔滔也。

拒。故四知却馈,杨震标誉于关西;一钱受选,刘宠著称于东汉;挥锄隐居,视同瓦砾;披裘老子,耻拾道遗。史册所书,晨里落落;而垂涎染指,曲取贪图者,则天下滔滔也。

尝闻一青衿,生性狡,能以谲计诳人。其学博持教甚严,诸生稍或犯规,必遣人执之,扑无赦。

一日,此生适有犯,学博追执甚急,坐彝伦堂,盛怒待之。已而生至,长跪地下,不言他事,但曰:“弟子偶得千金,方在处置,故来见迟耳。”

博士闻生得金多,辄霁怒,问之曰:“尔金从何处来?”

曰:“得诸地中。”

又问:“尔欲作何处置?”

生答曰:“弟子故贫,无资业。今与妻计,以五百金市田,二百金市宅,百金置器具、买童妾,止剩百金,以其半市书,将发愤从事焉,而以其半致馈先生,酬平日教育,完矣。”

博士曰:“有是哉!不佞何以当之?”

遂呼使者治具,甚丰洁,延生坐觞之,谈笑款洽,皆异平日。

饮半酣,博士问生曰:“尔适匆匆来,亦曾收金箧中扃钥耶?”

生起曰:“弟子布置此金甫定,为荆妻转身触弟子,醒,已失金所在。安用箧?”

博士遽然曰:“尔所言金,梦耶?”

生答曰:“固梦耳。”

博士不怿,然业与款洽,不能复怒。徐曰:“尔自雅情,梦中得金,犹不忘先生,况实得耶?”更一再觞出之。

嘻,此狡生者,持梦中之金,回博士于盛怒之际,既赦其扑,又从而厚款之。然则金之名且能溺人,彼实馈者,人安得不为所溺?可惧也已!

尝观韩非以出妇喻黜官曰:“为妇而出,常也,所贵善营私耳;居官而黜,亦常也,所贵善货殖耳。”

呜呼,韩子之言,世情也。

楚有一人为令,以墨罢官归,而美衣媮食,歌童舞姬,受享拟王者。醉中语人曰:“我若无主意,听孔夫子说话,今且无饭吃,安得有此?”

噫,此造业之人,造业之言。然彼直狂诞,敢为此语,世之“口不若人,心若人”者,可胜数哉!

(选自《明清散文集萃》)对下列句子中加点词的解释,不正

确的一项是()

确的一项是()

| A.博士闻生得金多,辄霁怒霁:(怒气)消除 |

| B.不佞何以当之不佞:不才 |

| C.博士不怿,然业与款洽,不能复怒怿:高兴 |

D.楚有一人为令,以墨罢官归 墨:错判官司 墨:错判官司 |

下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()

| A.弟子布置此金甫定,为荆妻转身触弟子 君为我呼人,吾得兄事之 |

B.尝观韩非以出妇喻黜官 愿以十五城请易璧 |

| C.史册所书,晨星落落 又间令吴广之次所旁丛祠中 |

| D.人之至苦者,莫甚于贫 |

此非曹孟德之困于周郎者乎下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.博士听学生说钱乃梦中所得,非常不高兴,但又想到自己已经用好酒好菜招待了他,于是就没有发作,又敬了学生两杯酒后就走出门去。 |

| B.文章开头作者直陈自己的观点,然后连举杨震等四例进行论证,有理有据,说服力强。 |

| C.作者用“造业之人,造业之言”痛斥那个楚令和他所说的话,表达了自己对这种无耻丑陋言行的强烈批判。 |

D.这篇文章所讲的几个故事显示了金钱的巨大力量。文章的思想意义在于抨击了贪官污吏的丑行,揭露了金钱的无形而巨大的腐蚀力量,让人们警醒和自 戒。 戒。 |

把原文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)遂呼使者治具,甚丰洁,延生坐觞之,谈笑款洽,皆异平日。

译文:

(2)然则金之名且能溺人,彼实馈者,人安得不为所溺?

译文:

(3)为妇而出,常也,所贵善营私耳;居官而黜,亦常也,所贵善货殖耳。

译文: