阅读下面的文章,回答下列问题。

青春的沼泽打马走过

(1)私自从学校回家“静养”已经两天了,我窝在床上不吃不喝,不知道明天是否还这样度过。我如同深陷沼泽,不能自拔。

(2)这个时候,父亲回来了。一屋子的恐慌,如阳光打过的尘埃,亮出光芒,金灿灿的,有些刺眼。此刻,我不知道是那光亮在跳,还是我的心在跳,突突突抖个不停。

(3)“苏小乐,你怎么啦?”父亲问道。我缩在墙角,低着头,大气也不敢出。父亲脾气暴,我怕他第一句话就在空气中擦出火花来。看来,父亲暂时并没有爆发的迹象。我这样想着,一低头,看见了父亲的鞋。父亲刚从工地穿回来的帆布鞋,鞋帮上开了口,像咧着的嘴,朝我笑,怪怪的。

(4)“接到你们班主任的电话时,爸在脚手架上,吓了一跳。爸也不知道你怎么了,这不,一宿没睡,一大早就坐火车赶回来了。”父亲脸色黑黄黑黄的,双眼布满血丝,憔悴的脸上掩饰不住内心的忧虑。他一边说,一边脱去外套。外套里边,是一件蓝秋衣,秋衣里子上,有一个布兜,是母亲特意为他缝制的。布兜鼓鼓的,他一点一点地开始拆线。父亲一贯谨慎,每次打工挣的钱,都要藏在这个布兜里,缝上,带回来。

(5)“你在学校到底怎么了?”父亲又一次问道。他低下头,咬断了一根线头,里边一沓钱露了出来,簇新簇新的,硌得我眼生疼。我突然哽咽了一下,想哭。

(6)“你不该是闯祸了吧?你已经大了,该懂事了。”父亲说完后,叹了一口气,走下炕,把钱藏在米柜里,又坐回炕上。好半天,盯着我看,我低着头,不说一句话。

(7)“我——”吞吞吐吐了半天,我还是没有勇气说出来。我知道,如果我说出原委,父亲非把我揍扁不可。记得小时候,有一次逃课上山去疯玩,被父亲发现。回到家,早已等在院子里的父亲,眼睛血红血红的,手里操着一根棍子,追着我便打。那次难忘的记忆一直留到现在。

(8)是的,在学习上,父亲的管教从来都很严。

(9)我心里忐忑着,酝酿的话都快到嘴边了,父亲突然开了口:“这次回来,爸是请假的。爸知道挣钱很重要,但是,我必须回来。爸这一辈子,没明白多少事理,但爸知道,最紧要的事耽误不得。”

(10)我平生第一次觉得,坐在我对面的,不像是父亲,更像是朋友。因为他的话,平静,持重,像是和我商量,语气中透着一种无法言说的尊重。恍惚间,我好像突然长大成人了,一种神圣的感觉在心头发芽。是的,我该把事情的原委告诉父亲。

(11)“儿啊,至于你到底做了什么,你不愿说,爸也就不问了。明天我得赶回工地。你要记住,人生的每一个阶段,都不要误了最重要的事情。你大了,爸相信你,你会懂的。”说完这些后,父亲就出门了。屋内,只剩下无边的宁静,以及,呆坐在炕角的我。

(12)第二天,我回到学校,那张关于我考试作弊的通报批评还在教学楼前面贴着。风,刮破了一角,像是为我的青春做了一个深沉的标记。我长舒了一口气,勇敢地昂起头,自信地踏上教学楼宽大的台阶,一阶一阶向上走。“苏小乐,你回来了!”一个同学看见我,远远地喊了一声,我特阳光地回了他一句。然后,步入教室,坐在自己的座位上,一脸的安静。

(13)快高考了,我明白,没有比学习更重要的事情了。我更明白,如果没有父亲的鞭策鼓励,也许我还深陷在青春的沼泽里不能自拔。解释下列句子中加点词语在文中的含义。

(1)私自从学校回家“静养”已经两天了。

(2)恍惚间,我好像突然长大成人了,一种神圣的感觉在心头发芽。

指出文中画线句子运用的人物描写方法,并从中概括父亲是一个怎样的人?

(1)父亲脸色黑黄黑黄的,双眼布满血丝,憔悴的脸上掩饰不住内心的忧虑。

(2))“儿啊,至于你到底做了什么,你不愿说,爸也就不问了。明天我得赶回工地。你要记住,人生的每一个阶段,都不要误了最重要的事情。你大了,爸相信你,你会懂的。”

(1)描写方法: 。(0.5分)

(2)描写方法: 。(0.5分)

父亲是一个 的人。本文叙述了一个浪子回头的故事,请根据故事情节的发展,以及“我”的心理变化情况,填写完成下面表格的内容。

| 故事情节 |

“我”的心理变化 |

| A |

如同深陷沼泽,不能自拔 |

| 父亲从工地回来 |

吓得战战兢兢,心抖个不停 |

| 父亲拆线、藏线 |

B |

| C |

觉得一种神圣的感觉在心头发芽,幡然醒悟 |

| “我”重返校园 |

D |

19.第(7)段采用了什么记叙顺序?有哪些作用?

本文标题“青春的沼泽打马走过”运用了什么修辞手法?有怎样的表达效果?

诗歌是人生最好的伴侣(节选)

吴宝军

明代诗人于谦在《观书》一诗中写道"书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。"确实道出了读书的乐趣。如果说书卷是故人,那么其中的诗歌则胜过故人,她不仅多情,而且知心,是最易引起共鸣的最好的人生伴侣。

孔老夫子说,诗"可以观,可以兴,可以群,可以怨",一语道出了诗歌的真谛(许多人引经据典做了各种解释,其实都离题万里了)。她耐看,她兴业,她能群,她解怨。观之则身心愉悦,用之则事业兴隆,修之则品格超群,知之则心气平和。终人一生,哪里还能找到这样的伴侣?

诗歌的美是独一无二的。她是令人销魂的天籁,是令人沉醉的芳醪,是令人刻骨的相思。好的诗词宛如画境又胜似画境。月明风清之夜,吟诵"人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中",幽静绝俗的图画舒展眼前,桂花飘落、山鸟啼鸣的天籁之音也仿佛穿越时空来赴约。孤独寂寞之时,揽卷"今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说",顿生"诚知此恨人人有"的共情之感。徜徉在诗歌海洋中获得的美到极致的享受是任何其他文学体裁所不具备的。

"不知诗,无以言。"在言谈中恰当地引用诗歌,往往可以起到事半功倍的效果,增加演说的魅力。习近平总书记在讲话中曾多次引用诗词。参观《复兴之路》大型展览时,习近平总书记引句"长风破浪会有时",表达对未来的充满信心;在中央党校讲话时引"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"句表达敢于担当的历史责任感;在韩国首尔大学发表演讲时,总书记以"欲穷千里目,更上一层楼"比喻中韩关系发展会有新机遇、新境界,引起韩国民众的强烈共鸣,等等。

"我很不希望把我们一些非常经典的古代的诗词文化、散文都给去掉,去中国化是很悲哀的。这些诗词从小就嵌在学生们的脑子里,会成为终生的民族文化基因。"在北京师范大学进行慰问走访时,习总书记如是说。

中国是诗的国度。诗词,是贯穿中华文化的核心文化元素。"李杜文章万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年",诗人词客的各领风骚是自然的,不过,李杜文章在,依旧光焰万丈长。而且,从屈原到李杜,到苏轼,到陆游,伟大的诗人一直是中国文化中具有高度标志性和象征性的人物,甚至比帝王将相更得人心。对诗词的热爱,侧证了中国人尤其知识分子群体对诗意生存的向往。而中国文学最独特的成就也正是深蕴中国人审美意趣、价值观和独到语言魅力的古典诗词。古典诗词是深深烙印在中国人内心世界的文化"积淀"的核心,是中国人"文化修养"的基本成分。它比儒释道思想更为深入人心。虽然在今天,随着时代的变迁和现代语言的变革,古典诗词创作者渐少,但它在中华文化中的重要地位从未有人怀疑过。

诗歌已经渗透到民族的血液中,成为中华民族的基因,一代一代潜移默化地影响着中华儿女,成为中国人的精神支柱和心灵依托。旅途中如果没有诗歌,脚步便会凝涩;生活中如果没有诗歌,岁月便会褪色;成长中如果没有诗歌,青春便会萎缩;生命中如果没有诗歌,心灵便会干涸,诗歌是中国人须臾不可分的人生伴侣。

有了这位伴侣,永远不会感觉寂寞孤独。夜深人静时,一个人独坐窗前,诗在左,词在右,相濡以沫,感觉欢乐而又充实。读几页诗书,啜几口清茶,时而摇头叹息,时而颔首赞许,仿佛是有人在与你喁喁对话。读到妙句或者偶得佳句时,拍一下桌子,叫一声好,那种快乐真是"悠然心会,妙处难与君说"。

得诗歌为伴,今生足矣。

(1)下列对本文内容的理解分析,不正确的一项是

| A. |

诗歌的美是独一无二的,徜徉在诗歌的海洋中获得的美到极致的享受是任何其他文学体裁所不具备的。 |

| B. |

文章第四自然段用习总书记在讲话中多次引用诗词的例子,证明了"在言谈中恰当地引用诗歌,往往可以起到事半功倍的效果,增加演说的魅力"的观点。 |

| C. |

诗词是贯穿中华文化的核心文化元素,不过随着时代的变迁,古典诗词创作者渐少,诗词在中华文化中的重要地位将会失去。 |

| D. |

文章为了论证观点,运用了举例论证,道理论证的论证方法。 |

(2)结合你平时阅读诗歌的体验,谈谈你对"诗歌是人生最好的伴侣"这一观点的看法。

高贵的清贫

徐贵祥

①油菜花开时节,我们来到方志敏的故乡--湖塘村。此处是个宜居的山坳,四面环山,一幢阔大而又古色古香的木楼坐落在山根处,旁边是两汪平静的水塘。这就是方志敏故居。

②一路上,不时听到当地朋友介绍方志敏家族的历史,有几个年轻女子,还眉飞色舞地说方志敏是她们心目中的白马王子--据说,方志敏身高1米82,高大俊朗,才华横溢自不必说,在担任闽浙皖赣苏维埃主席的时候,身穿白色西装,骑一匹白色骏马,当真是白马王子的标志性装束。

③是的,方志敏有阔绰的童年和少年时代。事实上,回顾上个世纪二三十年代那些投身革命的知识分子,大都有般实的家境,他们不缺吃穿,不乏体面的生活,可是他们放弃了,因为信仰,因为要革命,因为要建设可爱的中国。从他们的手里经过的财富成千上万,可是他们自己,却往往连一个铜板也没有。

④ 并不是每个人都配得上"清贫"这个字眼的,仅仅身无分文,还不是清贫。清贫是一种境界,只有精神高责的清贫才是真正的清贫。

⑤方志敏的故事很多,散殊碎玉一般遗落在阅浙皖赣的山水草木之间。给我印象最深刻的,还是在他被俘之后,国民党屡次派出高官劝降,甚至蒋介石亲自出面许以高官厚禄,均被方志敏在谈笑中拒绝。

⑥我们后来从各种渠道看到的方志敏,戴着镣铐,神色泰然自若。在方志敏创立的闽浙皖赣苏维埃根据地首府葛源,我看到一张方志敏身穿军装挥手告别的照片,那是在他率部北上抗日的前夕,在葛源的枫林村,那个高高举过头顶、直直指向天空的手势,让我好像明白了,为什么那么多女孩子说方志敏是她们的梦中情人。那个手势沉稳、自信、决绝,释放出一个男人、一个具有骑士精神的革命者勇敢无畏的力量。那一瞬间,我对身边的朋友说,方志敏不仅是一位革命英雄,也是一个贵族。

⑦ 贵族是什么?不是世代因袭的爵位,也不是显赫的权势,真正的贵族,有一颗悲天悯人的心,有一腔实现理想信仰的热血,有一副宁为玉碎不为瓦全的铮铮铁骨。这个当年才30多岁的年轻人,在闽浙皖赣四省交界的地方创建了革命根据地,发行货币,兴办学校,开设医院,还构建了股市,这一切都是超前的。他是按照苏联社会主义的模式经营着他的根据地,让那里的老百姓都过上好日子。那时候的方志敏,掌管着闽浙皖赣苏区的政治、经济、军事大权,可谓一言九鼎,从他手里经过的真金白银不在少数,可是,在"方志敏式"的苏维埃政府内,节俭却蔚然成风,连铅山县委买了12元黄烟,都受到严厉的批评,被挖苦为"好阔气的铅山县委"。

⑧回想小学时代读过的《清贫》,我突然发现那个时候我并没有真正读懂,不,几十年后仍然没有读懂。放眼望去,如今在心里再默默地诵读那些文字,似乎从字里行间领略到另一种风景。北上部队受到国民党军队的围追堵截,在生死考验的关头,方志敏拒绝脱离部队,拒绝逃生,坚持和同志们战斗在一起,后因叛徒出卖,在藏身的柴堆里被俘。在敌人的刺刀下面,这个命系一线的因徒,就像个调皮的孩子,居高临下地打量着因为搜不到铜板而失望的士兵,冷静地看着他们的眼神和表情,甚至还有几分幸灾乐祸:"是不是还要问问我家里有没有一些财产,请等一下,让我想一想,啊,记起来了,有的有的,但不算多。去年暑天我穿的几套旧的汗褂裤,与几双缝上底的线袜……但我说出那几件'传世宝'来,岂不要叫那些富翁齿冷三天?清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!"

⑨尽管多少年过去了,我至今仍然记得英国作家伏尼契的小说《牛虻》中的那个情节,作为革命者的牛虻--亚瑟被执行枪决的前后。亚瑟从一开始就对即将到来的死亡谈笑风生并且评头论足,唇枪舌剑拒绝忏悔。在士兵向他射击时,他一次次地嘲笑和校正士兵的枪法,"来吧,孩子们,不要害怕,朝这儿打!"

⑩而在今天,行走在蒙蒙细雨的湖塘村,我清晰地看到了另一个更加伟大的亚瑟。他领导了更多的亚瑟, 而他的清贫是为了更多的人不再清贫,今天的清贫是为了明天不再清贫,这样的清贫才是高贵的清贫。

(1)具体分析文章⑧~⑨段所展现的方志敏的形象。

(2)结合文中两处画波浪线的语句,谈谈你对"高贵的清贫"的理解。

(3)梳理文中所使用的材料,简要分析文章选材的特点。

(4)赏析文中画横线的语句。

贵族是什么?不是世代因袭的爵位,也不是显赫的权势,真正的贵族,有一颗悲天悯人的心,有一腔实现理想信仰的热血,有一副宁为玉碎不为瓦全的铮铮铁骨。

《一九三四年一月十八日》节选

沈从文

(1)小船去辰州还约三十里,两岸山头已较小,不再壁立拔峰,渐渐成为一堆堆黛色与浅绿相间的邱阜,山势既较和平,河水也温和多了。两岸人家渐渐越来越多,随处可以见到毛竹林。山头已无雪,虽尚不出太阳,气候干冷,天空倒明明朗朗。小船顺风张帆向上流走去时,似乎异常稳定。

(2)但小船今天至少还得上三个滩与一个长长的急流。

(3)大约九点钟时,小船到了第一个长滩脚下了,白浪从船旁跑过快如奔马,在惊心眩目情形中小船居然上了滩。小船上滩照例并不如何困难,大船可不同了一点。滩头上就有四只大船斜卧在白浪中大石上,毫无出险的希望。 正当我那只小船上完第一滩时,却见一只大船,正搁浅在滩头激流里,只见一个水手赤裸着全身向水中跳去,想在水中用肩背之力使船只活动,可是人一下水后,就即刻为水带走了。在浪声哮吼里尚听到岸上人沿岸喊着,水中那一个大约也回答着一些遗嘱之类,过一会,人便不见了。这个滩共有九段。这件事从船上人看来,可太平常了。

(4)小船上第二段时,河流已随山势曲折,再不能张帆取风,我担心到这小小船只的安全问题,就向掌舵水手提议,增加一个临时纤手,钱由我出。得到了他的同意,一个老头子,牙齿已脱,白发满头,却如古罗马人那么健壮,光着手脚蹲在河边那个大青石上讲生意来了。两方面皆大声嚷着而且辱骂着,一个要一千,一个却只出九百,相差那一百钱折合银洋约一分一厘。那方面既坚持非一千文不出卖这点气力,这一方面却以为小船根本不必多出这笔钱给一个老头子。我即或答应了不拘多少钱皆由我出,船上三个水手,一面与那老头子对骂,一面把船开到急流里去了。但小船已开出后,老头子方不再坚持那一分钱,却赶忙从大石上一跃而下,自动把背后纤板上短绳,缚定了小船的竹缆,躬着腰向前走去了。待到小船业已完全上滩后,那老头就赶到船边来取钱,互相又是一阵辱骂。得了钱,坐在水边大石上一五一十数着。我问他有多少年纪,他说七十七。看他那数钱神气,人快到八十了,对于生存还那么努力执着,这人给我的印象真太深了。但这个人在他们看来,一个又老又狡猾的东西罢了。

(5) 小船上尽长滩后,到了一个小小水村边,有母鸡生蛋的声音,有人隔河喊人的声音,两山不高而翠色迎人。许多等待修理的小船,皆斜卧在岸上,有人在一只船边敲敲打打,我知道他们正用麻头与桐油石灰嵌进船缝里去。一个木筏上面还搁了一只小船,在平潭中溜着。忽然村中有炮仗声音,有唢呐声音,且有锣声;原来村中人正接媳妇。锣声一起,修船的,放木筏的,划船的,都停止了工作,向锣声起处望去。

(6)下午二时左右,我坐的那只小船,已经把辰河由桃源到沅陵一段路程主要滩水上完,到了一个平静长潭里。天气转晴,日头初出,两岸小山作浅绿色,山水秀雅明丽如西湖。船离辰州只差十里,过不久,船到了白塔下再上个小滩,转过山姐,就可以见到税关上飘扬的长幡了。

(选自《湘行散记》,有删减)

(1)简析第(2)段加点的"但"的作用。

(2)第(3)段划线部分,作者客观冷静地叙写了一幕惨剧,有人说作者的冷静近于冷漠。作者为什么这样不动声色地叙写?谈谈你的理解。

(3)联系前文内容,赏析第(5)段划线处的环境描写。

(4)结合文章内容,简析"老头子"是一个怎样的人。

【材料一】

在高龄老人聚集的长宁区,"智慧养老"大数据平台不仅解决了辖区老人"一键紧急呼叫"的需求,更在此基础上叠加了养老顾问服务,承包了老人们的生活圈。从家政服务、预约挂号、陪医配药到清洗空调,老人们的种种个性化需求都被细致地考虑到。多家政府采购供应商、市场服务供应商,从生活服务到健康服务一一覆盖,及时响应老人们的精细化需求。

以生活数字化转型为契机,长宁区民政局还成为全市首批"为老服务一键通"试点区域,探索试点一键挂号、一键助餐等操作简易、直达需求的服务,让养老服务更均衡普惠、便捷可及。

(摘自2021年5月17日《潇湘晨报》)

【材料二】

【材料三】

我国正在全面推进数字中国建设,不断完善信息基础设施,持续提高互联网普及率。信息化基础设施的建设客观上提供了更丰富、便捷的信息资源,但老年人却成为数字鸿沟中的"信息贫困者",主要原因包括:

一是__________。一方面,我国地区经济发展不平衡,城乡发展有差距,部分老年群体受经济收入制约而无力负担接入互联网所需要的软硬件设施费用;另一方面,受历史因素影响,我国部分老年群体未接受过良好教育,缺乏运用信息技术所必需的基础文化素养。

二是__________。信息基础设施是老年人获取信息的物质基础,而当前我国社会数字化建设中存在适老化设计严重缺失情况,客观上加大了老人认知新信息、使用新技术的难度,致使老年人更难以融入信息社会。

三是生理衰老和心理认知老化。随着年龄增长,生理机能的衰老导致老年人心理认知力不断衰减,语言认知能力不断退化,因而更难以运用语言查找并利用所需的信息;导致语言信息素养缺失。

(摘自2021年1月14日《社会科学报》)

(1)用一句话概括材料一的主要内容。

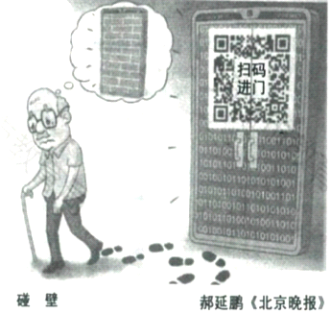

(2)参考相关材料中的信息,解释材料二漫画标题"碰壁"的含义。

(3)补全材料三的空格处内容。

一是 ;二是 。

(4)佳佳想运用这三则材料,写一篇题为"老人和数字化生活"的调查报告,但对三则材料使用的先后顺序难以确定。请你提供建议,并说明理由。

磨刀匠进城

肖国才

①仲春的一个周末清晨,小区门口来了位衣着朴实、满脸笑容的磨刀匠。身材魁伟,嗓音洪亮,一声"磨--菜--刀哟"的吆喝,穿破晨雾,回声不绝,引来小区居民和过往的路人驻足围观。

②"磨把菜刀多少钱呀?"

③"刀磨了不好用,怎么找你退钱呢?"

④人们你一言我一语地发问,围观的人越聚越多。磨刀匠清清嗓子,一脸和善地拱手作揖,然后笑盈盈地对围观者说:"老少无欺,明码实价。每把刀十元。如果磨得不好,分文不收,再倒赔一把刀的钱。初来乍到,大家信不过我都正常。今天磨刀不收钱,用得好,下次给不迟。"

⑤话音刚落,只听人群里有人喊了声"好",然后说要用自家的刀先来试试磨刀匠的手艺。

⑥围观者的目光齐刷刷地循着声音看过去,原来是小区里那个面目清癯、凡事喜欢较真的老邹。

⑦"磨刀真的不收钱?"老邹问。

⑧"当然。手艺人说话做事讲诚信,不会虚头巴脑讹人。"磨刀匠答。

⑨约莫十分钟后,老邹就把两把菜刀放在了磨刀匠的面前。

⑩磨刀匠麻利地从蜡黄色帆布包里取出四块磨刀石。他把矿泉水瓶当花洒,在一块条砖型青石上轻轻点了点,水珠均匀地洒在条石上。然后,他就着水珠把菜刀按在青石上磨起来。磨好一面后再磨另一面。刀刃上有个米粒大的缺口,他又换上一块有凹槽的青石,夹着缺口磨。最后,再用细腻的青石磨光刀口。所有程序完成后, 他揪了几根头发搭在刀口,用力一吹,头发被齐刷刷割断。人群中爆发出热烈的掌声。

⑪不需多言。老邹拿着磨好的菜刀刚离开,几把生锈的菜刀就立马摆在了磨刀匠的面前。磨刀匠的脸上掠过一丝笑容,接着打开了话匣子。他对自己的磨刀手艺很自信,自信来自于他在乡下磨刀三十多年的经验。儿子从小到大读书的开销,都是他走村串户一把刀一把刀磨出来的。儿子研究生毕业后考进城里当了公务员,去年有了孩子。他进城帮儿子媳妇带孙子,刚来时很别扭,城里生活过不惯。于是,张师傅跟儿子媳妇说,周末他得出来透透气,顺带跟别人说说话,干干他舍不得放弃的磨刀手艺。时间久了,来磨刀的都很愿意和张师傅说上几句,听他聊这样那样的故事。

⑫又是一个周末的清晨,我去小区外面买菜。只见小区门口,张师傅来得很早,正猫腰坐在一张条凳上磨菜刀。我问他生意怎么样。他一脸喜色,下巴颏朝地上一堆待磨的菜刀点了点,说活儿多得出乎他的意料。他还告诉我,这些活儿都是前些日子来磨刀的顾客引荐来的,够他忙一天,不知道天黑之前能不能磨完。说完,他得意地笑。

⑬几天后,张师傅身边又多了一位中年汉子,帮着他一起磨刀。大家见了都问,张师傅你收徒弟了?张师傅笑呵呵地道出原委:不是徒弟,而是同行。这位中年磨刀匠也是初来乍到,人生地不熟,吆喝了半天,没揽到一桩活儿。他主动跑来跟张师傅搭话。张师傅宽慰他:"不急,生意都是慢慢做出来的,坚持下去就会好起来的。"可他却说:"等不起啊,一家人还等着我挣钱呢,没活儿做怎么养家糊口。"张师傅听他这么说,思忖了一下说道:"要不,你做我的活儿,做多少得多少。不过,我得把丑话说在前头,你出的活儿我都要仔细检查,如果达不到我的要求,这活儿就不能给你做。"中年磨刀匠先是有些诧异,继而一脸感激,连声称谢。就这样,中年磨刀匠在张师傅身边干开了。他磨一阵刀,就递给张师傅看看,听听意见,再接着磨。张师傅认真地指点着他,即便是一点点瑕疵也不放过。

⑭有跟张师傅熟识的老顾客,私下里悄悄地提醒道:"老张,关键技术可不能随便传人,小心抢了你的饭碗!"张师傅听了嘿嘿一笑,说:"谢谢提醒,我不怕。"

⑮张师傅把一份看似不起眼的磨刀活儿做得风生水起,着实惠及了不少小区居民。一天,张师傅边磨刀边和顾客聊天:"再过两年,等孙子上幼儿园了,我就去工商部门申请营业执照,开个磨刀公司。"说完他把磨好的刀递给顾客。顾客接过刀,看了看,拉长了声音:"好--"

(选自《人民日报》2021年5月12日,有删改)

(1)根据文章内容,将表格填写完整。

|

小说故事情节 |

人们心理反应 |

|

张师傅在小区里吆喝磨刀 |

半信半疑 |

|

张师傅现场展示磨刀手艺 |

① |

|

张师傅讲述自己磨刀故事 |

理解接受 |

|

② |

(同行)诧异感激;(老李)担心忧虑 |

|

张师傅想开磨刀公司 |

③ |

(2)根据要求回答问题。

①从人物描写角度赏析第⑩段画线句。

②赏析第⑭段加应词的表达效果。

(3)老邹在本文中有着重要作用,请简要分析。

(4)结合全文,探究小说主旨。