阅读材料,回答问题。

材料一 康熙帝重视西方先进科技在中国的应用,命西方传教士南怀仁以西方“制炮妙法”督造火炮。南怀仁造出了各种火炮,新炮质量颇佳,在南方战争和两次雅克萨战役中都发挥了重要作用;康熙还成立火器营,作为拱卫皇帝的部队……在全国平定后,因国家的统一稳定,已看不到外患,康熙不再重视火器制造,并严厉禁止地方制造火器,中国火器制造进入停滞阶段。

——摘编自张妍《清史十五讲》

(1)根据材料一,指出康熙帝对待西方火器制造态度的变化。简要评价其对待西方火器的态度。

材料二 康熙后的几个皇帝对西方先进的火器技术一无所知;对欧洲的扩张麻木不仁,一方面认为所掌握的火器足以应对国内任何不测;另一方面强调恢复八旗的骑射游猎传统,反对演习火器。中国的火器制造水平基本上在原地踏步了150年,直到1841年被英国的坚船利炮轰毁了虎门炮台。

欧洲对外扩张的需求频频给军器的创新和大批订货以新的刺激,形成了欧洲军事发明和制造的螺旋上升……到1840年前后,欧洲已形成了远程进攻性力量,配置成“坚船利炮”体系。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(2)根据材料二和所学知识,分析中国在鸦片战争中军事失败的原因。

材料三 中国的一些有识之士受到圆明园被焚的刺激和震撼,感到学习西方先进军事技术势在必行,终于启动了一场“洋务运动”。洋务派御侮图强,将学习西方文明的第一步放在学习、模仿制船造炮上。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(3)根据材料三和所学知识,简答洋务派学习西方活动的背景和特点。列举当时天津出现的洋务企业和创办者。

阅读下列材料,回答相关问题。

材料一:谋求欧洲统一有相当远的历史渊源。然而在千余年的发展中,欧洲的政治家和统治者们虽不惜使用最强大的武力,却都失败了。经过两次世界大战的厮杀后,昔日称雄于世界的欧洲列强均已降为二等国、三等国,它们面对的是一个虚弱不堪、支离破碎的欧洲……欧洲政治家们清醒地认识到,如此下去,欧洲不再是欧洲人的欧洲。

1951年4月,法国、联邦德国等六国签署了煤钢联营协定,由此开辟了由经济联合入手的解决欧洲统一问题的新途径。1958年,六国又组成了欧洲经济共同体和欧洲原子能联营。1967年,三个机构合并统称为欧洲共同体。

1991年底,欧共体12国在荷兰的马斯特里赫特举行的首脑会议上通过了《马斯特里赫特条约》,决定在12国范围内实现经济货币联盟和政治联盟,即建立欧洲联盟。

——人教社《世界现代史》

材料二:下面是一组西方画家描绘战后国际格局及其变化的漫画。

图一图二

材料三 :

资本主义格局示意图不结盟运动的标志中国代表团在日内瓦会议上

请回答:

(1)根据材料一分析二战后欧洲的统一过程有何显著特征?

(2)材料二中的图1和图2分别描绘了哪两个国际格局?

(3)依据材料一、三并结合所学知识分析材料二中图1向图2发展趋势转变的要因素有哪些?

外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。阅读下列材料:老照片凝固了历史的瞬间,再现了历史的真实,是我们探究历史的珍贵资料。阅读材料,回答问题。

(1)请将照片加以分类,并将图序号填写在下表中。

| 类别 |

图序号 |

| 屈辱的外交 |

|

| 独立自主的外交 |

(2)图③的外交成就是在什么外交政策和方针的指导下取得的?

(3)图④ 中外交部长乔冠华开怀大笑的原因是什么?

材料二:虽然欧洲各国有共同的文化遗产,但由于历史的不同和民族性格的差异,历史上长期不断的相互战争一直是它们的负担。经过了两次毁灭性的世界战争之后,许多人终于感觉激烈冲突的代价太大了,战争不再对任何国家有益。苏联的“势力扩张”使某种形式的西欧统一具有诱惑力。

——马文·佩里主编《西方文明史》下卷

材料三:1951年4月,法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡六国宣布成立欧洲煤钢共同体。1967年,欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体。

1991年12月,欧共体12国在荷兰马斯特里赫特签订了《欧洲联盟条约》,简称《马约》,希望将欧共体由一个经贸集团建设成为一个具有强大经济实力并执行共同外交和安全政策的政治实体。1993年,《马约》正式生效,欧共体更名为欧盟。

——《历史必修一》(人民版2000年)

(4)根据材料二、三,简要归纳欧洲走向联合的原因。(4分)

(5)上述史实反映了中外不同时期外交政策的发展变化,由此,你得到什么认识?(2分)

从专制到民主,从人治到法治,是人类社会经历的一个漫长而艰难的历程。阅读下列材料并根据所学知识回答问题。材料一中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。……欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰‘立子立嫡’之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸候之制……

——《王国维遗书·殷商制度论》

图1 唐朝政府机构示意图

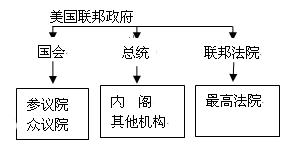

图2 美国联邦政府机构示意图

材料三 :凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。……凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。……除经议会同意外,平时在本王国内征募或维持常备军,皆属违法。……

——1689年英国议会通过的某政治文献

材料四:政治制度,必然得自根自生。纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融合媾通,才能真实发生相当的作用。否则无生命的政治,无配合的制度,决然无法长成。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料五:在人大工作,坚持中国特色社会主义道路,坚持和完善人民代表大会制度,必须进一步认识我国人民代表大会制度与西方资本主义国家政体的本质区别。

——吴邦国作全国人大常委会工作报告

请回答:

(1)材料一反映了西周的哪两种政治制度?(2分)依据材料分析两者之间的关系。。

(2)根据图1指出,唐太宗如果欲下令治理黄河,最后负责实施的是哪个职能部门?(2分)

(3)图2中的国会与伯里克利时期雅典的哪一机构类似?(2分)图一和图二两种政治模式在本质上是否相同?请说明理由。(6分)

(4)材料三出自哪部政治文献?这部文献的制定有何主要意义?

(5)中国近代历史的一些史实很好地证明了材料四观点的正确性,请举一例来说明。

(6)新中国是怎样建立起人民代表大会制度的?中国的人民代表大会制度与西方资本主义国家政体的本质区别是什么?

阅读下列材料,完成下列问题(20分)

材料一 《辛丑条约》规定:“在天津周围20里内不得驻扎中国军队,…”这一条实际上是剥夺了清政府在天津的驻兵权。因此,清朝官员都不敢带兵去接收天津。袁世凯则提出“迨至交津有期,而各国订立条约,复有距天津二十华里,华兵不能驻扎之议。迭经电请外部向各国公使磋商,始议明巡警不在此列。维时天津盗贼繁多,疮痍满目,兵力既不能到,则唯赖巡警以震慑而绥靖之。”

材料二 1902年袁世凯代表清政府正式接管天津,并成立天津巡警总局,其制度建设,也从照搬英日,发展到了在参考国情后的系统建设。警察在治安、巡逻、税收、户籍等领域作用明显。清廷于是在1906年下令在全国各地兴办警察机构。警察制度的建立,将政府的社会管理功能更加科学化和功能化,避免了军警不分的状况,明确了民事、刑事、治安等多种社会案件的管理职责,对于维护清廷统治,推动近代中国的城市化进程和近代城市治安管理,起到了很明显的积极作用。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识回答,近代中国警察制度创立的背景及目的?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,天津警察制度的创立有怎样的特点?有何影响

阅读材料,完成下列问题

材料一魏孝文帝拓跋宏认为“崤函帝宅,河洛王里” ,只有迁都洛阳,才能“光宅中原”,“ 迁都嵩极,定鼎河,庶南荡瓯吴,复礼万国”。他还说“今日之行,诚知不易。但国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难”,“今将移风易俗,其道诚难,朕欲因此迁宅中原。”

材料二 孝文帝迁都洛阳不到四十年,北魏灭亡。《魏书》评论:“迁洛之举,群臣不顺,孝文设术以诈之,示威以胁之。不知厌乎累世安乐之余,经始百年荒榛之地。一事不成,旧业尽弃,欲以何为?”今有学者也认为,孝文帝不顾国情、族情,独断专行的迁都决策破坏了鲜卑族原来的利益制衡关系,动摇了北魏的立国根基。魏孝文帝迁都以后,父子相继在洛阳大兴土木,修筑洛阳的民夫“日有万计”,工程的耗费“日损千金”。国力耗费严重,人民负担沉重,贪污腐化加剧。

——蒋福亚《魏孝文帝迁都得失》

请回答:

(1)根据所学知识并结合材料一,分析孝文帝拓跋宏执意迁都的原因是什么?

(2)有学者认为迁都与北魏的覆亡之间有着紧密的联系。结合材料二,谈谈你对这一看法的认识。