【中外历史人物评说】

材料一 易永卿在《论郭嵩焘的和平外交思想》中提到,郭嵩焘主张无论战守和都要建立在对中国和西方的详细了解的基础之上。对于要战,郭嵩焘强调要知己知彼,通盘筹算,慎重言战……势包括中国和西方进行交往是不可扭转的历史趋势,西方和中国相比基本形式是敌强我弱,中国应顺应形式,坚持以和为主、努力笔战的策略方针……理是郭嵩焘处理对外关系的基本态度,理包括:(1)以理相待,对西方各国要据理而行,当时中国和西方各国相比,实力不足,更要强调讲理,以便对对方可以产生制约。(2)具体谈判时要据理力争,应对得体,刚柔相济,不卑不亢(3)反对蛮干,一味言战。

材料二 郭嵩焘的外交思想长期以来颇受人们的非议,“汉奸”之类的咒骂,汹汹而至。1875年,当他作为中国历史上的第一位驻外公使时,有人编了一副对联:出乎其类,拔乎其萃,不容于尧舜之世;未能事人,焉能事鬼,何必去父母之邦。

作为中国最早以为亲临西方世界的高级官员和知识分子,郭嵩焘对当时中国在世界上的地位有一种比较清醒的认识,郭松涛把西洋诸国看作是独立于中国之外的有着自己政治、经济、军事、文化的历史文明的主权国家。郭嵩焘感到华夏文明在西洋人眼中已经是一种落后的文明,强调中国必须向西方取法、学习。而对中西相差的史实,郭嵩焘看到了敌强我弱的大势,盲目言战,无异于以卵击石。

(1)根据材料一,概括郭嵩焘外交上的基本思想。

(2)材料二对郭嵩焘的外交思想有不同的看法,你赞同哪一种看法,说明理由。

各国在交往中,往往会发生“误读”的现象。阅读材料,回答问题。

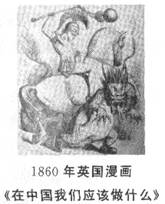

材料一 17~18世纪,在西方的宫廷与贵族家中,中国龙纹形象随处可见,那时候的中国龙是伟大、高贵的象征。进入19世纪,西方人逐渐把“龙”翻译为“dragon”,在基督教文化中,“dragon”代表着暴力、邪恶。近年来,西方媒体借助龙形象来讽喻中国的方式越来越多,例如《经济学家》杂志中,提到中国的漫画中几乎都少不了“龙”——威胁我们的龙。

——据董玉洁《中国龙vs西方龙:文化的误读》整理

(1)结合所学知识,简析材料一中各时期西方人眼中“中国龙”形象形成的原因。

材料二“欧美的文明,只在物质的一方面,不在其它的政治各方面。”

——孙中山

(2)结合所学知识,指出在19世纪后半期中国持有与材料二中孙中山相似看法的派别。概括说明他们误读西方文化的原因。孙中山是如何弥补西方政治制度不足之处的?(4分)

材料三

材料四我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系,志同道合是伙伴,求同存异也是伙伴。朋友多了路才好走,我们应该通过坦诚深入沟通、增信释疑,应该秉持和而不同理念、尊重彼此对发展道路的选择,应该坚持互利合作、充分发挥各自优势促进共同发展,应该变赢者通吃为各方共赢,共同做大亚洲发展的蛋糕,共同促进亚太大繁荣。

——摘自习近平出席2014年亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会主旨演讲

(3)根据材料三、四和所学知识,概括说明20世纪50年代中国是如何以包容的姿态融入世界,以防止外交“误读”的?在全球化深入发展的今天,你认为如何才能避免或减少国际交流中的“误读”?

斗争和妥协是政治史中经常出现的现象。阅读下列材料,回答问题。

材料一“唯一摆脱困境(人们彼此妨害)的方式则是互相妥协。通过契约的方式建立国家,制定法律,调整人们之间的利益。”

一一古希腊思想家伊壁鸠鲁

(1)结合材料一和所学知识,说明古希腊与古罗马是如何实践伊壁鸠鲁的主张的。

材料二处死查理一世无疑是“革命”,但是经过“光荣革命”的“反革命”,英国用宪政框架吸纳革命原则,成就了代表资本主义发展方向的近代宪政体制。资产阶级与王权之间达成了王权接受限制的持续妥协。维护了英国持久稳定的法治与和平。

——杨和平《查理一世之死与英国宪政体制的确立》

(2)结合英国近代宪政体制的形成,指出资产阶级与王权之间妥协的具体表现。

材料三中国两千多年封建社会的政治斗争中强势的一方从来不懂得妥协退让,即便是对内部的改良力量也压制打压,直到那些疥癣之疾发展成为心腹之患,逼得在朝与在野的双方兵戎相见。以至于有人说我们的历史上只有成功的改朝换代,却鲜有成功的改良鼎新,国人可以向暴力屈服,却拙于制度创新。

一一卢伟《懂得妥协很重要》

(3)概括材料三的观点。你是否赞同他的观点,结合新民主主义革命时期的史实说明。

材料四我们的会晤是难得的。尽管我们中间存在着许多不同意见,但是这不应该影响我们所具有的共同愿望。我们的会议应该对于我们的共同愿望有所表示,使它成为亚非历史值得珍贵的一页。同时,我们在这次会议中建立起来的接触应该继续保持,以便我们对于世界和平能够作出更大的贡献。

——摘自《周恩来万隆会议发言稿》

(4)材料四中与会各方要达成的“共同愿望”是什么?为此各方采取了怎样的妥协策略?

【原创】阅读材料,回答问题。

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说儒家学说取得了非凡成功。一个原因,它在道德上为当局和社会不平等所作的辩护,很受统治者和富人欢迎。而且,其高度的道德原则为现状提供了较纯粹的世袭权力更牢固的基础,从而,对改善政治和社会关系起了不断的促进作用。儒家学说取得成功,还因为它合乎时机。它为中国和东亚大部分地区提供了儒家生活方式的准则,并作了合理说明。结果,在长达二千多年的时间里,它一直充当中国文明的基础。

请先归纳材料中作者的观点,然后运用有关史实进行评析该观点是正确的。

材料一:笔者利用2 O世纪上半期中央政府历次的人口普查与人口登记的数据,对中国人口总数进行了估计,认为1911年时的中国人口总数为4.1亿,1936年初时为5.3亿。……这一结果意味着1911—1936年中国人口的平均年增长率为1O.27‰,1936—1946年为1.333‰,1946年初至1949年底为8.00‰。

——侯杨方《中国人口史·第六卷·民国时期》

材料二:15—18世纪,一切随人口变化而变化。人口增加了,生产.和交换就会增加,边缘地区的种植业就会发展;手工工场就会兴旺;村庄和城市的规模就会变大;流动人口就会增加。人口增加的压力越大,人们做出的建设性反应就会越多,这就是无声的命令。…… 16世纪,(英国)随着人口的增长,特别是非农业人口的增长以及毛纺织业的发展,增加了对、农产品的需求,许多地主、富裕的自耕农把土地作为牟利的手段,实行规模化经营,进行商品生产。这就是英国历史上著名的“圈地运动’’。圈地运动既冲垮了旧的封建土地所有制结构,又荡击了以小农个体生产为基本模式的封建生产组织、经营方式,加速了小农与土地的分离,从而导致了社会的变革。

——孙义飞《近代早期欧洲人口增长与社会变迁关系模式探析》

(1)依据材料一,分析中国1911年——1949年人口增长的主要特点。结合所学知识,分析这一时期影响人口增长速度的主要因素。

(2)概括材料二作者的基本观点。依据材料二,以近代英国圈地运动为例,证明该观点。 (6分依据以上材料,并结合所学知识,分析人口变化与社会发展的关系。

中国龙的形象变迁。

|

东晋道教经典《抱朴子》一书称只要服用神丹,就能“与天地相毕,乘云驾龙”。 |

|

使用龙纹也是皇帝尊贵身份的象征,中国从元代开始禁止民间织造有龙纹的布匹,明清时期更是严厉禁止下官和百姓僭用龙纹。 17世纪中国在欧洲各国的最早形象,很大一部分是通过瓷器形成的……当时绣有龙凤图案的服装被认为是最时尚的,西方人感到这些东方怪物有一种难以言状的美感。 ——摘自《中国龙的发明》 |

|

1862年为适应国际外交惯例,清朝将三角黄龙旗作为水师官船的对外标识,1888年正式创立了国旗——四角黄龙旗。到1900年之后,商人热衷于在商业场所悬挂大清龙旗,作为招揽生意的幌子。 |

1997年至2013年英国著名的《经济学人》杂志,以龙作为象征主体的漫画多达14幅 |

|

阅读图文材料,结合历史背景,解读中国龙的形象变迁。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。