文言文阅读,完成后面的题。(9分,每题3分)

呜呼!灭六国者六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟夫!使六国各爱其人,则足以拒秦。使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。下列各句中划线字的意义和用法相同的一项是( )

| A.盘盘焉,囷囷焉积土成山,风雨兴焉 |

| B.多于九土之城郭青,取之于蓝而青于蓝 |

| C.一宫之间,而气候不齐骊山北构而西折 |

| D.辘辘远听,杳不知其所之也独夫之心,日益骄固 |

下列各句中,从文言文特殊句式看,与例句句式相同的一项是 ( )

例:戍卒叫,函谷举

| A.管弦呕哑,多于市人之言语 | B.灭六国者,六国也,非秦也 |

| C.不拘于时,学于余 | D.蚓无爪牙之利,筋骨之强 |

下列对课文内容的分析,不正确的一项是( )

| A.开篇先用四个三字短句领起,音节紧凑,气势不凡,达到了先声夺人的效果。既写出了秦始皇一统天下的豪迈气概,也写出了阿房宫兴建营造的非同凡响, |

| B.作者一连用了“明星荧荧,开妆镜也”等四组排比句式,写宫人梳妆打扮,这些生动的描写,既表现了宫女之多和她们生活的奢靡,也进而揭示了秦始皇生活的骄奢淫逸。。 |

| C.用了六组“使……多于……”的比喻句排比,尽情地揭露了秦王朝的奢靡给人民带来的深重灾难。然而对于阿房宫的被烧毁,“可怜焦土”一语,作者也寄予了无限的同情。 ,尽情地揭露了秦王朝的奢靡给人民带来的深重灾难。然而对于阿房宫的被烧毁,“可怜焦土”一语,作者也寄予了无限的同情。 |

| D.结尾作者连续慨叹,情不能禁。杜牧阐明兴亡自取的道理;并指出爱民与长治久安息息相关。最后,用“后人”的委婉称谓,提醒唐统治者不要重蹈亡秦的覆辙,意味深长。 |

阅读下面的文言文,完成小题。

赵概,字叔平,南京虞城人。少笃学自力,器识宏远。中进士第,为集贤校理、开封府推官。奏事殿中,仁宗面赐银绯。

出知洪州,州城西南薄章江,有泛溢之虞,概作石堤二百丈,高五丈,以障其冲,水不为患。僚吏郑陶、饶奭挟持郡事,为不法,前守莫能制。州之归化卒,皆故时群盗。奭造飞语曰:“卒得廪米陈恶,有怨言,不更给善米,且生变。”概不答。卒有自容州戍逃归而犯夜者,斩之以徇,因收陶、奭抵罪,阖府股栗。加直集贤院。坐失举渑池令张诰免,久乃起。

召修起居注。欧阳修后至,朝廷欲骤用之,难于越次。概闻,请郡①,除天章阁待制,修遂知制诰。逾岁,概始代之。苏舜钦等以群饮逐,概言:“预会者皆馆阁名士,举而弃之,觖②士大夫望,非国之福也。”不报。谏官郭申锡论事忤旨,帝欲加罪,概曰:“陛下始面谕申锡毋面从,今黜之,何以示天下?”乃止。知郓州、应天府,代韩绛为御史中丞。绛以论张茂实不宜典宿卫罢,概至,首言之,茂实竟去。擢枢密使、参知政事。数以老求去。

熙宁初,拜观文殿学士、知徐州。自左丞转吏部尚书,前此,执政迁官,未有也。以太子少师致仕,退居十五年,尝集古今谏争事,为《谏林》百二十卷上之。神宗赐诏曰:“请老而去者,类以声问不至朝廷为高。唯卿有志爱君,虽退处山林,未尝一日忘也。当置于坐右,时用省阅。”元丰六年薨,年八十八。赠太子太师,谥曰康靖。

概秉心和平,与人无怨怒。虽在事如不言,然阴以利物者为不少,议者以比刘宽、娄师德。坐张诰贬六年,念之终不衰,诰死,恤其家备至。欧阳修遇概素薄,及修有狱,概独抗章明其罪,言为仇者所中伤,不可以天下法为人报怨。修得解,始服其长者。

(《宋史•赵概传》,有删节)

注:①请郡:指古代京官请求外放任州郡长官。②觖:因不满意而怨恨。③抗章:向皇上上奏章。对下列句子中划线的词的解释,不正确的一项是()

| A.州城西南薄章江,有泛溢之虞虞:忧虑,忧患 |

| B.斩之以徇徇:谋求 |

| C.绛以论张茂实不宜典宿卫罢典:主持,主管 |

| D.当置于坐右,时用省阅省阅:审视阅览 |

以下各组句子中,全都能够表明赵概为官才干的一组是()

①奏事殿中,仁宗面赐银绯②概闻,请郡,除天章阁待制

③概至,首言之,茂实竟去④自左丞转吏部尚书

⑤自左丞转吏部尚书,前此,执政迁官,未有也⑥坐张诰贬六年,念之终不衰

| A.①③⑤ | B.②③④ | C.①②④ | D.③⑤⑥ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.洪州属官郑陶、饶奭把持郡里事务,并编造流言说士兵得到饷米都是陈旧腐烂之米。后来陶、奭二人斩杀容州驻地逃归的士卒,赵概借此趁机查办了陶、奭二人。 |

| B.苏舜钦等人因聚众饮酒被放逐贬谪,赵概认为如把这些参与群饮的名士贬谪不用,会让士大夫们因不满而心生怨恨,于国不利,最终苏舜钦等人没被上报朝廷。 |

| C.官员因年老辞官回家后,一般都是唯恐自己的一些说辞、议论等传到朝廷,但赵概即使退居在家,却依然能够忠耿尽职,用编书的方式提醒皇上注意纳谏。 |

| D.赵概秉性平和,与人无怨怒。虽然在一些事情上表面上像是没有说什么,但暗地里对别人有利的事情做了不少,连一向对赵概冷淡的欧阳修最终也为之折服。 |

把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)陛下始面谕申锡毋面从,今黜之,何以示天下?

(2)及修有狱,概独抗章明其罪,言为仇者所中伤,不可以天下法为人报怨

阅读下面的文言文,完成小题。

李尚隐,其先赵郡人,世居潞州之铜鞮,近又徙家京兆之万年。弱冠明经①累举,补下邽主簿。时姚珽为同州刺史,甚礼之。景龙中,为左台监察御史。时中书侍郎、吏部选事崔湜及吏部侍郎郑愔同时典选,倾附势要,逆用三年员阙,士庶嗟怨。寻而相次知政事,尚隐与同列御史李怀让于殿廷劾之,湜等遂下狱推究,竟贬黜之。时又有睦州刺史冯昭泰,诬奏桐庐令李师等二百余家,称其妖逆,诏御史按覆之。诸御史惮昭泰刚愎,皆称病不敢往。尚隐叹曰:“岂可使良善陷枉刑而不为申明哉!”遂越次请往,竟推雪李师等,奏免之。

俄而崔湜、郑愔等复用,尚隐自殿中侍御史出为伊阙令,怀让为魏县令。湜等既死,尚隐又自定州司马擢拜吏部员外郎,怀让自河阳令擢拜兵部员外郎。尚隐累迁御史中丞。时御史王旭颇用威权,为士庶所患。会为仇者所讼,尚隐按之,无所容贷,获其奸赃钜万,旭遂得罪。尚隐寻转兵部侍郎,再迁河南尹。

尚隐性率刚直,言无所隐,处事明断。其御下,豁如也。又详练故事,近年制敕,皆暗记之,所在称为良吏。

十三年夏,妖贼刘定高夜犯洛门,尚隐坐不能觉察所部,左迁桂州都督。临行,帝使谓之曰:“知卿公忠,然国法须尔。”因赐杂彩百匹以慰之。俄又迁广州都督,仍充五府经略使。及去任,有怀金以赠尚隐者,尚隐固辞之,曰:“吾自性分,不可改易,非为慎四知②也。”竟不受之。

累转京兆尹,历蒲、华二州刺史,加银青光禄大夫,赐爵高邑伯,入为大理卿,代王鉷为御史大夫。时司农卿陈思问多引小人为其属吏,隐盗钱谷,积至累万。尚隐又举按之,思问遂流岭南而死。尚隐三为宪官,辄去朝廷之所恶者,时议甚以此称之。二十四年,拜户部尚书、东都留守。二十八年,转太子宾客。寻卒,年七十五,谥曰贞。

(节选自《旧唐书·列传第一百三十五》)

注:①明经:隋唐时科举制度选拔人才的一个门类。②四知:东汉杨震为官清廉,有人送礼给他,并说:“暮夜无人知晓。”杨震说:“天知地知你知我知,怎能说无人知晓呢?”对下列句子中划线词语的解释,不正确的一项是()

| A.时姚珽为同州刺史,甚礼之礼:以礼相待 |

| B.湜等遂下狱推究,竟贬黜之竟:最终 |

| C.诸御史惮昭泰刚愎惮:害怕 |

| D.尚隐又举按之,思问遂流岭南而死按:按照 |

下列句子中,全都表现李尚隐“刚直”的一组是()

①时姚珽为同州刺史,甚礼之②尚隐与同列御史李怀让于殿廷劾之

③岂可使良善陷枉刑而不为申明哉④尚隐坐不能觉察所部,左迁桂州都督

⑤尚隐按之,无所容贷⑥尚隐三为宪官,辄去朝廷之所恶者

| A.①③⑤ | B.②③⑥ | C.①④⑥ | D.②④⑤ |

下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是()

| A.李尚隐与李怀让在朝廷弹劾崔湜、郑愔,使他们受到贬黜,但也因此得罪对方,后来他们官复原位,李尚隐和李怀让受到报复。 |

| B.冯昭泰诬奏李师等人是妖逆,而各位御史害怕冯昭泰傲慢固执,都声称有病不敢前去,李尚隐便越级请求前往,昭雪了李师等人的冤情,并奏请赦免了他们。 |

| C.李尚隐生性率真刚直,说话从不隐瞒,处事明断。他对待下级,非常豁达。历任京兆尹,蒲州、华州刺史,加封为银青光禄大夫。 |

| D.李尚隐三次担任宪官,一生查处了包括李怀让、王旭、陈思问等在内的多个贪赃官吏,为朝廷除害,受到当时人们的称赞。 |

把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)会为仇者所讼,尚隐按之,无所容贷,获其奸赃钜万,旭遂得罪 (4分)

(2)及去任,有怀金以赠尚隐者,尚隐固辞之(4分)

文言文阅读

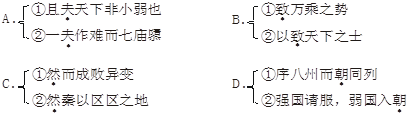

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈胜之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;鉏耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反也。试使山东之国与陈胜度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也。选出下列各句中加点的词的意义或用法相同的一项是( )

选出下列句中划线词属古今异义的一项是()

| A.然而成败异变,功业相反也 | B.且夫天下非小弱也 |

| C.然秦以区区之地 | D.试使山东之国与陈胜度长絜大 |

文言文阅读

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!下列两组划线词的含义分析正确的一组是 ( )

①其为惑也,终不解矣②于其身也,则耻师焉,惑矣

③圣人之所以为圣 ④师者,所以传道受业解惑也

| A.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”也不同 |

| B.①与②的“惑”不相同,③与④的“所以”相同 |

| C.①与②的“惑”相同,③与④的“所以”不同 |

| D.①与②的“惑”相同,③与④的“所以”亦相同 |

下列划线词语意思与现代汉语相同的一项是()

| A.古之学者必有师 | B.圣人之所以为圣 |

| C.小学而大遗 | D.不如须臾之所学也 |

下面对这两段文字分析不正确的一项是()

| A.第一段所提出的无论贵贱长幼,有道者皆可为师的择师标准,打破了门第观念,很有积极意义。 |

| B.作者认为那些童子之师不是老师,只是“小学”而已。 |

| C.第二段作者接连用了三个对比,层层深入,从不同侧面批判当时士大夫耻于从师的不良风气。 |

| D.作者对于士大夫看不起“巫医乐师百工之人”反而还比不上他们,给予了强烈的责备和讽刺。 |

翻译下列句子。(8分,每小题4分)

①师者,所以传道受业解惑也。

。

②小学而大遗,吾未见其明也。

。

阅读下面的文言文,完成小题。

与孙司封书(曾巩)

皇祐三年,司户孔宗旦策智高必反,以书告其将陈珙。珙不听,宗旦言不已。珙怒诋之曰:“司户狂邪?”皇祐四年,智高出横山,略其寨人,因其仓库而大赈之。宗旦又告曰:“事急矣,不可以不戒。”珙又不从。凡宗旦之于珙,以书告者七,以口告者多至不可数。度珙终不可得意,即载其家走桂州,曰:“吾有官守不得去,吾亲毋为与死此。”既行之二日,智高果反,城中皆应之。宗旦犹力守南门,为书召邻兵,欲拒之。城亡,智高得宗旦,喜,欲用之。宗旦怒曰:“贼!汝今立死,吾岂可污邪!”骂不绝口。智高度终不可下,乃杀之。

当其初,使宗旦言不废,则邕之祸必不发;发而吾有以待之,则必无事。使独有此一善,固不可不旌,况其死节堂堂如是!而其事未白于天下。比见朝廷所宠赠南兵以来伏节死难之臣,宗旦乃独不与。使宗旦初无一言,但贼至而能死不去,固不可以无赏。盖先事以为备,全城而保民者,宜责之陈珙,非宗旦事也。今猥令与陈珙同戮既遗其言又负其节为天下者赏善而罚恶为君子者乐道人之善乐成人之美岂当如是邪?凡南方之事,卒至于破十余州,覆军杀将,丧元元之命,竭山海之财者,非其变发于隐伏,而起于仓卒也。内外上下有职事者,初莫不知,或隐而不言,或忽而不备,苟且偷托,以至于不可御耳。有一人先能言者,又为世所侵蔽,令与罪人同罚,则天下之事,其谁复言耶!

闻宗旦非独以书告陈珙,当时为使者于广西者,宗旦皆历告之。今彼既不能用,惧重为己累,必不肯复言宗旦尝告我也。为天下者,使万事已理,天下已安,犹须力开言者之路,以防未至之患。况天下之事,其可忧者甚众,而当世之患,莫大于人不能言与不肯言,而甚者或不敢言也。则宗旦之事,岂可不汲汲载之天下视听,显扬褒大其人,以惊动当世耶!对下列句子中划线的词的解释,不正确的一项是:

| A.珙不听,宗旦言不已已:过分 |

| B.智高出横山,略其寨人略:掠取,掠夺 |

| C.度珙终不可得意得意:得志忘形 |

| D.固不可不旌旌:表彰 |

下列各组语句中,划线的词的意义和用法相同的一项是:()

| A.以书告者七家叔以舍贫苦,遂见用于小邑 |

| B.则邑之祸必不发于其身也,则耻师焉 |

| C.而其事未白于天下赏善而罚恶 |

| D.又为世所侵蔽身死人手,为天下笑 |

下列给文中画横波浪句子断句正确的一项是:()

| A.今猥令与陈珙同戮/既遗其言/又负其节/为天下者赏/善而罚恶/为君子者乐/道人之善乐/成人之美/岂当如是邪 |

| B.今猥令与陈珙同戮/既遗其言/又负其节/为天下者/赏善而罚恶/为君子者/乐道人之善/乐成人之美/岂当如是邪 |

| C.今猥令与陈珙同戮/既遗其言/又负其节/为天下者赏善/而罚恶为君子者/乐道人之善/乐成人之美/岂当如是邪 |

| D.今猥令与陈珙同戮/既遗其言/又负其节/为天下者赏/善而罚恶/为君子者乐/道人之善/乐成人之美/岂当如是邪 |

本文语调激昂却又言辞恳切,作者在为孔宗旦诉冤的同时,陈说天下治乱得失之理,指出了哪些令人担忧的现实情况?并提出了哪些观点?

将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)司户孔宗旦策智高必反,以书告其将陈珙。

(2)盖先事以为备,全城而保民者,宜责之陈珙,非宗旦事也。(3分

(3)今彼既不能用,惧重为己累,必不肯复言宗旦尝告我也。