2014年10月10日,以“中国与欧洲相遇”为主题的中欧论坛汉堡峰会在德国汉堡举行。阅读材料,回答问题。

材料一:2014年10月11日李克强总理在中欧论坛峰会主旨演讲中指出,在这个机遇与挑战并存的世界,有开放的信念、合作的信念,就能跨越山川海洋的重重阻隔,走出一条互利共赢的宽广道路。中国的发展是开放的发展,中国是最大的新兴市场国家,欧盟是最大的发达经济体,“最大”与“最大”交融、一切都有可能。中欧建交以来,双方贸易增长了230多倍;中欧应共同反对各种形式的贸易保护主义,希望欧方对中国企业赴欧投资提供更加公正透明的营商环境;希望双方应进一步加强教育、科技、文化等领域交流,鼓励文化产业和产品服务领域的合作。

(1)结合材料,运用“经济全球化和对外开放”的相关知识,分析说明我们应如何进一步加强中欧合作,提高我国的对外开放水平?

材料二:李克强总理在《树立互利共赢的新标杆》的演讲中指出,欧洲关注中国,中国也关注欧洲。近40年的中欧关系,双方的政治互信达到了前所未有的高度。共同利益的纽带使双边关系充满吸引力和扩展力,欧洲作为十分重要的战略一极,对维护世界和平有着特殊的贡献;中国是维护世界和平的重要力量,也致力于维护地区稳定与安全。中国的发展需要和平的国际环境和稳定的周边环境。希望各国携手共进,相互尊重,和平相处,共同发展。

(2)结合材料,运用《当代国际关系》的知识说明中欧双方能达到政治上的高度互信原因。

读材料,回答问题。

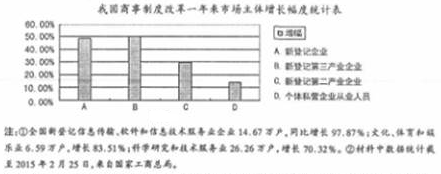

材料一:

注:连续10年中国粮食产量持续增产,农民收入持续增长。但农业生产中大量使用化肥,农药和农膜,使农产品在短期内得到较快增产的同时又造成了土地一定程度的污染和地力的下降,对生态环境带来了破坏,造成了压力。

材料二:2014年“中央一号文件”《中共中央国务院关于全面深化农村改革 加快推进农业现代化的若干意见》于1月21日正式发布,“中央一号文件”连续十一年聚焦“三农”。文件明确提出加快推进农业现代化要做到“四个坚持”,即坚持家庭经营为基础与多种经营形式共同发展,传统精耕细作与现代物质技术装备相辅相成,实现高产高效与资源生态永续利用协调兼顾,加强政府支持保护与发挥市场作用功能互补。

材料三:“中央一号文件”提出要完善国家粮食安全保障体系。完善法律法规和标准体系,落实地方政府属地管理和生产经营主体责任。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策,加大批发市场质量安全检验检测费用补助力度。进一步开展国家对农业大县的直接统计调查。编制发布权威性的农产品价格指数,强化农产品质量监管。建立最严格的覆盖全过程的食品安全监管制度。

(1)概括材料一反映的经济信息。

(2)结合材料二,运用经济生活知识,说明加快推进农业现代化要做到“四个坚持”的理论依据。

(3)结合材料三,说明“中央一号文件”体现的政府责任以及政府是如何履行组织社会主义经济建设的职能的。

党的十八届四中全会是提出全面推进依法治国,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。阅读材料,回答问题。

材料一:2014年3月1日,新修改的(公司法)正式第一次,标志着以简化程序,降低企业登记门槛的商事制度改革开始全面实施。

(1)材料一反映了哪些经济信息?商事制度改革通过激发市场活力,最终使企业和劳动者受益。联系材料一和所学经济知识,说明商事制度改革是如何使劳动者受益的。

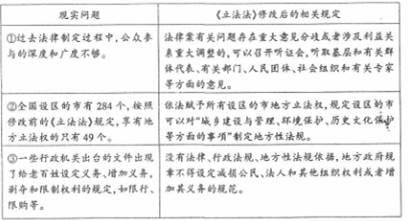

材料二:随着经济社会发展和全面深化改革的推进,立法工作中遇到一些新情况、新问题,对加强和改进立法工作提出了新要求。为此,十二届全国人大三次会议表决通过了善于修改中华人民共和国立法法的决定草案。下面表中列举出针对部分现实问题进行的新修改。

(2)结合材料二,分析表中(立法法)修改后的相关规定体现的政治生活道理

阅读材料,完成下列要求。

推动高铁、核电等中国装备“走出去”是我国提高对外开放水平,实现出口升级、产业升级的重要举措。

材料一:2014年11月至2015年1月,国务院常务会议4次讨论中国装备“走出去”的问题。李克强总理表示中国积极推动高铁、核电、航空、电信等优势产业走出去,对接当地的市场需求。

2015年1月28日的国务院常务会议提出,支持企业利用国内装备在境外建设上下游配套的生产线,实现产品、技术“走出去”;支持企业境外并购、建立海外研发中心等,提高跨国经营能力;加强境外投资监管,规范企业经营秩序,坚决防止恶性竞争。

材料二:据统计,2014年我国高铁机车车辆出口增长19.3%,是同期外贸出口增速的3倍,铁路设备已成中国出口新的增长点。

2014年,我国企业参与的境外铁路建设项目348个,比2013年增加113个;累计签订合同额247亿美元,同比增长3倍多,完成营业额76亿美元,同比增长31.3%。

2015年2月4日,中国与阿根廷签署了《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》,国家主席习近平见证了中国自主三代核电技术首次成功“出海”。此前,中国已与巴基斯坦签署了340亿美元投资协议,将建设大规模核电厂、地铁及轻轨站等。通过装备“走出去”,有效化解了我国产能过剩,带动了国内产业调整和发展。

(1)结合材料一,运用政治生活知识,说明我国政府是如何履行职能的。

(2)结合材料二和所学经济知识,分析我国推动装备“走出去”可以通过扩大对外开放促进经济优化升级。

材料一:美国次贷危机引发的国际金融危机持续时间长,波及面广、危害程度大,正在由美国向其他国家蔓延,国际市场需求减弱,世界经济增长速度放缓,许多国家经济面临严重困难。

材料二:作为世界经济的一部分,我国经济不可避免的受到国际金融危机的影响,中国政府为此实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台了扩大内需促进增长的10项措施,来促进经济平稳较快增长。

(1)材料一反映了什么经济现象?

(2)结合上述材料,用生产和消费的关系原理分析我国实施扩大内需的必要性。

(3)中国政府根据当前经济形势,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策体现了唯物辩证法的什么道理?

2014年,我国拉开了新一轮改革的序幕,经济社会整体运行良好;2015年,中国进入全面深化改革年。阅读图表回答问题。

材料一:2014年中国大陆国内生产总值(GDP)同比增长数据

注:年初预期目标为 7.6%;2014 年我国万元 GDP 能耗下降 3.7%。

2014年中国大陆相关经济发展数据

| 项目 |

固定资产投资 |

城乡居民人均收入同比增长 |

|||

| 各区域 |

东部 |

中部 |

西部 |

城镇 |

农村 |

| 16.1% |

18.3% |

20.4% |

9.7% |

12.4% |

(1)解读材料一蕴含的经济信息。

材料二:2015 年 1 月 1 日起,新修订的《环境保护法》开始实施。这部被称为史上“最严”的环保法从多个角度体现出前所未有的环境保护治理力度。在此之前的 2014 年 7 月 18 日,环境保护部等 6 个部门印发《大气污染防治行动计划情况考核办法(试行)实施细则》。据科学论证评估,大气污染防治行动计划共需投入 17500 亿元,将通过五个渠道筹集:按“谁污染谁负责”的原则由企业承担;积极引入社会资本和民间资本进入大气污染防治领域;通过价格杠杆疏导部分治理成本;地方政府加大民生领域“煤改气”、黄标车和老旧车辆淘汰等政策支持力度;中央财政设立专项资金,“以奖代补”,加大对重点区域大气污染防治的支持力度。

(2)运用《经济生活》的有关知识,说明材料二中的做法对企业经营的积极意义。(10 分)

材料三:2014 年 10 月 20 日至 23 日,中共召开了十八届四中全会,会议将依法治国提升到了一个新高度,确立了建设社会主义法治国家的重要目标。要实现建设社会主义法治国家的重要目标,需要多方发力、多管齐下。目前,我国市场经济的法制体系尚待完善;地方保护主义、违法实行优惠政策行为

依然存在;违反法律、不讲诚信、不正当竞争等现象尚未根除。这些问题与社会主义法治国家目标严重背离,只有彻底解决这些问题,才能形成良好的市场秩序,才能充分发挥市场在资源配置中的决定作用,才能为建设社会主义法治国家的重要目标奠定物质基础。

(3)结合材料三,运用《政治生活》知识分析说明,应如何多方发力,贯彻依法治国的基本方略,推动良好市场秩序的形成。(12 分)