【20世纪的战争与和平】

阅读材料,回答问题。

材料一 根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》规定,国民政府正式收复南沙群岛,划归广东省管辖。1946年国民政府接收西南沙群岛并派海军赴南海诸岛立碑、测绘地图、厘定岛屿滩礁名称,12月国民政府正式公布南海中属于中国领土的四个群岛及其附属岛、礁名称。1947年国民党六届三中全会讨论并批准了“加紧建设西南沙群岛力保主权而固国防”的提案,并进行实质性的筹划。

——摘编自黄俊凌《20世纪50年代台湾当局维护南沙群岛主权的斗争》

材料二 1984年邓小平提出“共同开发”的构想,是中国政府解决南海问题新思路的雏形。1988年《关于西沙群岛、南沙群岛备忘录》称:“中国主张将南沙群岛问题暂时搁置一下,将来商量解决”。90年代,中国领导人在访问南海周边国家时,多次阐明“搁置争议、共同开发”。1992年制定《中华人民共和国领海及毗连区法》。此后又批准了《公约》,宣布了中国大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线,发布了领海基点。1998年中国颁布《专属经济区和大陆架法》。中国有了覆盖所有管辖海域的基本法律。1987—1996年,先后对南海海域进行油气物探调查。2004年中国石油天然气集团公司获准进行南海海域勘探。

——摘编自郭渊《20世纪90年代南海地缘形势与中国对南海权益的维护》

(1)根据材料一,概括二战后初期中国国民政府在南海海域采取的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国政府针对南海问题的新举措及其国际意义。

【历史上重大改革回眸】

材料一晏以为官多则民扰,故但于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐转鬻于商人,任其所之,自余州县不复置官。其江岭间去盐乡远者,转官盐于彼贮之。或商绝盐贵,则减价鬻之,谓之常平盐。官获其利而民不乏盐,由是国用充足而民不困弊。他在实践中总结了这样一条经验:“王者爱人,不在赐与,当使之耕耘纺织,常岁平敛之,荒年蠲救之。”他认为“善治病者,不使之危惫,善救灾者,勿使至给。”他主张“丰则贵取,饥则贱与”。刘晏救灾为了做到“应民之急”,还在其所辖各州县储粮三百万石,以作备荒之用。“晏常以办众务,在于得人,故必择通敏精悍廉勤之士而用之。”他认为:“士陷赃贿弃于时,名重于利,故士多清修;吏虽洁廉,终无荣显,利重于名,故吏多贪污。”

材料二公元11世纪,王安石那场声势浩大的变法以失败告终,比王安石早300年的刘晏悄没声息的财政改革却获得了巨大成功,这给了我们什么启示呢?刘晏财政改革更多的是技术层面的,不太涉及政治之争和利益的分割,阻力比王安石小得多。但是,就变法者本身的理念而言,刘晏还是有比王安石高明之处。王安石变法为富国强兵,富国强兵本身没错,但这个口号本身隐藏了些许急躁的心态,王安石本人也性格急躁,喜欢看得见的成绩,结果就会给小人可乘之机,在操作过程中变味。本来是给予,却变成索取。例如青苗法本来是一种借贷行为,后来却变成政府的强制贷款。

(1)依据材料一概括唐朝刘晏改革的理念。

(2)据材料及所学分析,与刘晏改革对比,指出王安石变法失败的原因。

结合材料及所学完成该题。

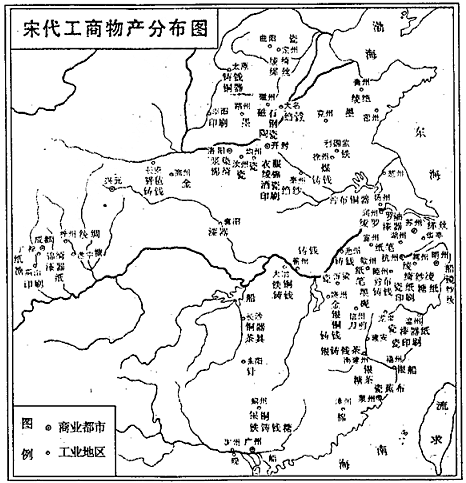

图片:宋代工商物产分布图

阅读图片,结合所学概括图片中所反映的宋代工商业发展特点,并说明原因。(注:须指出三项特点并分别予以说明。)

结合材料及所学回答问题。

材料一中国第一次大移民发生在公元4世纪左右,原来生活在黄河流域的汉族人便成群结队地离开中原地区搬到了长江以南的江苏和安徽等地区。在第一次大迁徙的150年间,南迁的人口达到了90万人之多。

唐代的时候发生了中国历史上的第二次大移民。安史之乱期间又有一大批人离开了北方跑到南方。这.次移民所移动的距离更远,跨越了长江下游的江苏、安徽等地,在浙江、福建、江西等地住下来。

第三次大移民发生在12世纪中期。当时的中国处在南北对峙的状态,北方女真人的金政权与南方汉族人的南宋政权之间经常发生战争,很多人为了逃避战乱移居到南方。这一次,由于浙江、江西等地在上次移民中也居住了很多人口,大批移民只能向更南的方向行走,最终走到了广东、广西、福建,甚至海南岛等更靠南的地方。

材料二到了中国近代,最明显的是闯关东、走西口、下南洋。闯关东是以山东和直隶人为主,目的地是东三省一带;走西口是以山西、陕西人为主,目的地是蒙古草原;下南洋是以广东和福建人为主,目的地是东南亚一带。这三个方向的近代移民是民间自发组织的,不是官方有目的组织的。不仅如此,一开始政府还是强烈反对的,比如闯关东。

材料三上海大学的刘玉照教授看来,中国近代以来的海外移民潮流,大体可以分为四个阶段,第一波移民产生在清朝,大量劳工迁徙至东南亚地区;第二波移民出现在晚清时期,因通商形成贸易移民;第三波是上世纪80年代所谓的“精英出走”,大批优秀知识分子赴海外留学并定居;第四波是在21世纪出现的社会富人外迁移民。

(1)依据材料一并结合所学概括中国古代三次移民的特点及影响。

(2)结合材料二、三及所学,分析近代中国人口迁移的新特点及原因。

(3)结合材料三及有关知识,分析促使现代中国海外移民群体发生变化的原因。

国运兴衰,系于教育。教育的发展会对国家发展产生重大影响,而其中的变化又受到了社会发展的推动。请阅读下列材料,然后回答问题。

材料一“凡以教化不立而万民不正也。夫万民之从利也,如水之走下,不以教化堤防之,不能止也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务;立大学以教于国,设庠序(xiáng xù)以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼,故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也。”

——《汉书•董仲舒传》

材料二伦敦大学成立于1828年。与传统的牛津和剑桥大学相比,有诸多创新之举。它是英国最早给与女性与男性同等教育权利的高等学府。招生不分教派,神学被排斥在课程之外。学费低廉,一年仅需25—30英镑,只相当于牛津和剑桥的1/10,是一所以中产阶级为对象的大学。教学语言是英语而非拉丁语,课程设置以实用而非以古典为导向,学科设置广泛且强调学以致用。

材料三 1912年1月19日,南京临时政府教育部颁 布《普通教育暂行办法》。它对以下四个方面进行了改革:第一,各科教科书,务合乎共和民国宗旨;第二,小学读经课一律废止;第三,明令初等小学可以男女同学;第四,强调注重小学手工科。中学校以普通教育,健全国民为宗旨,开设的科目有修身、国文、外国语、 历史、地理、数学、博物、物理、化学、法制、经济、图画、手工、乐歌、体操。

——摘编自裘士京《中国文化史》

材料四上世纪80年代以来,西方各国加快了课程改革的步伐。《美国2000年教育战略》提出,要开发有关自然科学学科的全国统一标准,将数学和自然科学列入5门核心课程(另外三门是英语、历史和地理)中。1986年,法国国民教育部公布高中课程改革计划,规定必修课设物理和自然科学。各国在课程的设置上,把人文科学放在同等重要的地位。特别是一些发达国家如日本、美国原联邦德国和英国都把人文科学作为重要的课程内容。这其中,为了重建精神价值,恢复道德教育,各国都对道德价值观念和教育给予了极大的关注,越来越把道德价值观念结合进“课程设计”和“校外教育设计”之中。

——摘编自卜玉华《世界课程改革的发展趋势》

(1)请根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒推行“教化”的主要措施,指出其目的有哪些?

(2)请结合所学知识分析伦敦大学不断创新的原因。

(3)请结合时代背景指出南京临时政府教育部的这些改革措施有哪些历史意义?

(4)请根据材料四指出自上世纪80年代以来西方课程改革的发展趋势。简要分析发生这种变化的主要原因。

社会流动指的是一个社会成员或社会群体从一个社会阶级或阶层转到另一个社会阶级或阶层,从一种社会地位向另一种社会地位,从一种职业向另一种职业的转变的过程叫做社会流动。它是社会结构自我调节的机制之一。请阅读材料,回答下列问题。

材料一著名史学家萧功秦指出:“中国传统官僚集权社会的精英,主要是由地主、士绅与官僚这三个阶层角色构成的……自隋唐以来迄至近代,传统中国与其他国家相比,一个显著的特点是,上述这三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动”。

材料二史学家王乃耀提出英国自16世纪 “封建贵族阶级在来势猛烈的圈地运动中发生了严重的分裂。大贵族日趋没落,中小贵族中的一部分人逐渐资产阶级化。”“在18世纪期间,就整个世纪平均数而言,大约有一半的农村劳动力涌入城市,加入了无产阶级,……大约在1750年,自耕农消灭了。”

请回答:

(1)材料一提到的唐宋之变是当今史学界研究的热点问题,请简述唐宋时期社会流动的原因和表现。并说明宋代的社会流动对文学艺术的影响。

(2)据材料二,指出16—18世纪英国社会阶层流动的表现?结合所学分析引发英国社会流动的原因?

(3)通过上述材料的探究,你对社会阶层间的流动有何认识