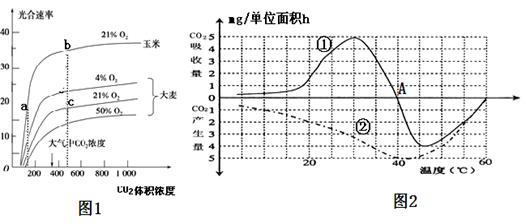

图l表示利用玉米和大麦在适宜的温度、光照强度下进行的有关实验,图2表示在大麦适宜的光照、CO2浓度等条件下测得的温度与光合作用、呼吸作用曲线。请分析并回答下列问题:

(1)图1中,ab段表示的生物学意义是_____________________________________, a点的限制因素是_________,b、c两点光合速率不同的原因是_________________________________。如果将长势相同的两株大麦幼苗分别种植在21% 和50%的O2环境的透明密闭装置中,保持题干中的条件,一段时间后,O2体积浓度环境为_______幼苗先死亡,理由是_________________________________________。

(2)图2中的②曲线表示______________________,若其他条件不变,当光照强度适当增加,则A点______移动。图2中测得该植物光合速率最大值为(用单位时间内CO2的吸收量表示)______。当温度达到_________时,该植物不再进行光合作用。

(3)图2中在温度为30℃时,叶肉细胞内的各种[H]用于 _________________________。40℃与60℃时,CO2的吸收量均为0,二者的区别是 _________________________。

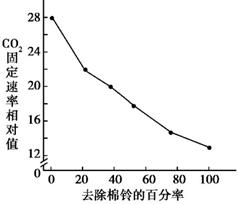

为研究棉花去棉铃(果实)后对叶片光合作用的影响,研究者选取至少具有10个棉铃的植株,去除不同比例棉铃,3天后测定叶片的CO2固定速率以及蔗糖和淀粉含量。结果如图。

图1

图2

(1)光合作用碳(暗)反应利用光反应产生的ATP和 ,在 中将CO2转化为三碳糖,进而形成淀粉和蔗糖。

(2)由图1可知,随着去除棉铃百分率的提高,叶片光合速率 。本实验中对照组(空白对照组)植株的CO2固定速率相对值是 。

(3)由图2可知,去除棉铃后,植株叶片中 增加。已知叶片光合产物会被运到棉铃等器官并被利用,因此去除棉铃后,叶片光合产物利用量减少, 降低,进而在叶片中积累。

(4)综合上述结果可推测,叶片中光合产物的积累会 光合作用。

(5)一种验证上述推测的方法为:去除植株上的棉铃并对部分叶片遮光处理,使遮光叶片成为需要光合产物输入的器官,检测 叶片的光合产物含量和光合速率。与只去除棉铃植株的叶片相比,若检测结果是 ,则支持上述推测。

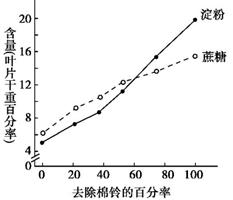

某种植物果实甜味(A)对酸味(a)为显性,子叶宽大(B)对狭窄(b)为显性的,经研究证明A和B是独立遗传的,如右图为植物杂交实验简图,分析下列说法正确的是( )

A.种皮1和果皮1的基因组成都是aabb,与传粉过程中花粉的类型有关

B.果实1的味道是甜味,果实2的味道是酸味

C.胚2发育成的植株的基因型有9种,但这种植株所结果实的味道只有两种

D.在F1植株上种皮出现了性状分离现象

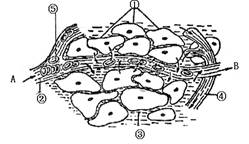

填空题.右图是体内细胞与内环境的关系示意图。请回答:

(1)正确填出①~⑤所示结构或内部液体的名称:

①为组织细胞,其内液体称为。

②若表示毛细血管,其内液体称为。

③若表示人体细胞的组织间隙,其内液体称为 。

④若表示毛细淋巴管,其内液体称为 。

(2)细胞生活的液体环境必须保持相对稳定,细胞才能进行正常的生命活动,其中细胞外液的理化性质不断处于动态平衡之中,其理化性质的三个主要方面包括___________、___________和____________。

(3)②内液体中有HCO3-、HPO42-等离子,它们对于维持________的稳定有重要意义。

判断题:

①体液是指细胞外液。()

②体内细胞通过内环境可以与外界环境进行物质交换。()

③短期记忆重复可转化为长期记忆。()

④免疫系统既是机体的防御系统,也是维持稳态的调节系统。()

⑤内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。()

⑥人体维持稳态的调节能力是有一定的限度的。()

⑦各个神经中枢间是相互联系、相互调控的。()

⑧内环境稳态是指内环境的成分和理化性质恒定不变。()

试比较下列四类细胞的结构,并回答相关问题:

(1)细胞结构比较并填写下表(以“+”代表相应结构的存在,以“—”代表相应结构不存在)

| 酵母菌 |

蚕豆叶肉细胞 |

人口腔上皮细胞 |

大肠杆菌 |

|

| 细胞壁 |

||||

| 细胞膜 |

||||

| 细胞核 |

||||

| 叶绿体 |

(2)从上表比较结果可以得出的结论是。

(3)上述四种生物中,哪种生物与其他三种有着明显的区别?。

(4)生物在不停地进行着新陈代谢,其中有一类生物只能依靠摄取外界环境中现成的有机物来维持自身的生命活动,这种营养方式称为异养。下表是一种微生物培养基配方,下列微生物中不能利用这种培养基的是()

| 成分 |

KH2PO4 |

MgSO4·7H2O |

NaCl |

CaSO4·2H2O |

CaCO3 |

| 含量 |

0.02% |

0.02% |

0.02% |

0.01% |

0.5% |

A.大肠杆菌 B.蓝藻 C.衣藻 D.破伤风杆菌