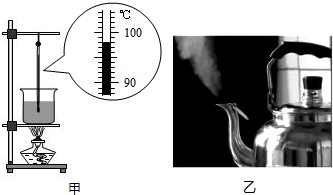

(2014·宜昌)如图甲所示,在“探究水沸腾时温度变化特点”的实验中:

(1)小红观察到水中产生大量的气泡,不断上升变大,到水面破裂开来,此时水的温度是 ℃,要使此温度计的示数继续继续上升,可采用的办法是

(2)小红同学又认真观察了家里烧开水的过程,发现当水沸腾时,壶嘴口不断有“白气”出现时;但通过进一步的仔细观察却发现出现“白气”的位置总是与壶嘴口有一小段距离,在壶嘴位置却几乎看不见“白气”(如图乙).请你用所学的物理知识解释上面的两个现象.

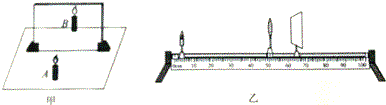

如图所示的甲、乙两图分别是“探究平面镜成像特点”和“探究凸透镜成像规律”的实验装置.

(1)在“探究平面镜成像特点”的实验中,将点燃的蜡烛A整立在玻璃板前面,再拿一支跟它完全相同的未点燃的蜡烛B在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像完全重合,这样操作的目的是为了 ,同时也证明了像与物体的大小相等.

(2)在“探究凸透镜成像规律”的实验中,调整蜡烛、透镜和光屏到图乙所示位置时,光屏上出现清晰的烛焰的像,此时甲、乙两图中平面镜与凸透镜所成像的不同点是 ,此时保持凸透镜位置不动,将蜡烛逐渐向凸透镜的焦点靠近,要想在光屏上观察到清晰的烛焰的像,则光屏应从图乙的位置向(选填“靠近”或“远离”)凸透镜的方向移动,所成像的大小将 (选填“变大”、“变小”或“不变”).

如图是研究牛顿第一定律的实验示意图,每次让小车从斜面同一高度由静止开始滑下,是为了使它在下列三种不同平面上 ,平面越光滑,小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢,由此推理可知;如果小车所受的摩擦力为零,小车将以 的速度永远运动下去.

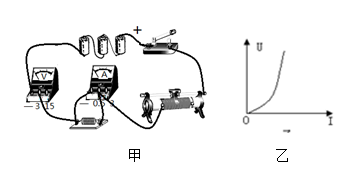

如图甲所示是小明“探究电流与电压关系”的实验中所连接的实物图,各元件及连接均完好。

(1)将图甲中的滑动变阻器阻值调到最大,试触开关时,会看到的现象是电压表:__________;电流表__________________。

(2)图甲中只有一根导线的一个接头接错,请在错误处画“×”,并在图上改正。

(3)若将这个定值电阻换成小灯泡,还可测出小灯泡的电阻,如图乙是小灯泡的U-I图象,它的电流与电压不成正比,其原因是小灯泡的电阻____________________。

(4)当滑片向右滑动到某一位置后,继续向右滑动,电压表、电流表均有示数,但小灯泡始终不发光,这是由于__________________________________的缘故。

四、应用与创新题(共12分)

某同学为验证漂浮在水面上的木块受到的浮力大小是否符合阿基米德原理,他进行了如图所示的实验。

(1)分析图中提供的信息,可知图丁中木块所受浮力大小为N。

(2)根据图乙和图戊两次测量的目的是间接测量。

在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中,其他小组测得的水的沸点都是100℃,唯有创新组误将盐水倒入烧杯加热,当盐水温度升到88℃时,每隔1min读一次温度,实验数据记录如下表所示:

| 时间/min |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

| 温度/℃ |

88 |

91 |

94[ |

97 |

100 |

103 |

103 |

103 |

103 |

(1)创新组烧杯中的盐水沸腾时,其沸点为℃。

(2)老师认为创新组的实验很有意义,还可以继续深入研究。请提出一个值得深入探究的问题:?