植物鹅掌花喜温暖湿润的半阴环境,忌强光照射。下图表示夏季时鹅掌花在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线。请分析并回答:

(1)研究小组发现适当遮光可使鹅掌花叶片叶绿素含量增加,对 光的吸收能力增强。如果要验证叶片色素含量的变化情况,可先用无水乙醇提取叶片色素,然后利用 (填方法)分离所提取的色素。

(2)导致图中曲线Ⅲ明显偏低的主要环境因素是 ,该植物M点时 (填“能”或“不能”)进行光合作用。若改为100%遮光,此时鹅掌花 (填“有”或“无”)ATP和[H]的合成,原因是 。

(3)图中曲线Ⅱ在12:30左右净光合速率显著下降,推测原因是 。

(4)同一植株底部叶片细胞的呼吸作用比顶部叶片细胞弱的内部原因可能是 。

(5)科研人员为研究氧气浓度与光合作用的关系,测定了鹅掌花叶片在25℃时,不同氧气浓度下的光合作用速率(以CO2的吸收速率为指标),部分数据见下表。请分析回答:

①O2浓度由2%增大为20%时,鹅掌花叶片吸收CO2的速率大幅下降,推测这种变化与 增强有关。

②为了探究O2浓度对光合作用是否构成影响,在上表所获得数据的基础上,还要测定黑暗条件下对应的呼吸速率。假设在25℃,氧浓度为2%时,呼吸速率为X[mg/(h·cm2)],氧浓度为20%时呼吸速率为Y[mg/(h·cm2)] ,如果23十X>9+Y,则说明 。

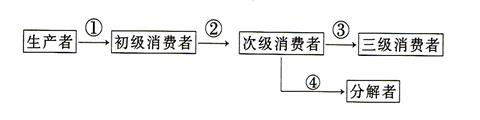

下图为生态系统中生产者、消费者和分解者相互关系的示意图(①②③④各代表一定的能量值)。 回答下列问题:

回答下列问题:

(1)一个生态系统中,所有的生产者、消费者和分解者共同构成____________,三者的种类越多,生态系统就越稳定。生态系统的稳定性包括_____________两大类。

(2)生产者主要是通过______________两大作用来同化环境中的无机物,因此生产者的同化作用类型包括______________两大类。

(3)次级消费者粪便里的能量应该归入____________(填①、②、③或④)来计算,一般情况下,②_________(填“>”、“=”、“<”)③+④。

(4)分解者的异化作用类型是_____________,其分解作用主要是通过分泌胞外酶来完成的,分解速度主要取决于环境的________________。

(5)在一个生态系统中,对于某一种生物来说,在不同的条件下可能扮演不同的角色,如红螺菌。在有光照的条件下,它是生态系统的__________,在黑暗条件下,又能利用环境中的有机物,是生态系统的_________________。

(7分)甲豌豆表现为绿豆荚红花,乙豌豆表现为黄豆荚白花,已知两株豌豆均为纯合体。据此回答下列问题:

(1) 用乙豌豆的花粉为甲豌豆授粉后,甲豌豆植株上均结绿豆荚,其种子种下后,F1代均开红花,由此可判断出的显隐关系是______________________。

⑵ 设绿豆荚由基因a控制,花色由基因B、b控制,让甲、乙豌豆(亲代)杂交,花色将在___________代植株上出现形状分离。F2代植株中,与甲豌豆基因型相同的占总数的___________,与乙豌豆表现型相同的占总数的___________。

(3)若要尽快由甲、乙豌豆杂交获得黄豆荚红花的纯合体(AABB),那么在获得F1后应采用的方法步骤是:①;②;③。

高等生物的生殖发育周期如下图所示。

请回答:

(1)生物的个体发育是从_______________开始的,主要进行__________分裂。

(2)个体发育成熟后通过[ ]____________产生精子和卵细胞。一般情况下,只有同一种生物的精子和卵细胞才能完成B过程,这种现象叫做细胞识别,其原因是不同生物的精子和卵细胞的细胞膜上所含有的________________不同。

(3)青蛙的生殖发育周期中,细胞分化主要发生在_______________(填字母)过程,一般不会发生基因突变的过程是_____________(填字母),能够发生基因重组的过程是___________(填字母)。

(4)生物生殖和发育的全过程都是在的严格控制下进行的,并受到影响,由内分泌腺分泌的________________进行调节。

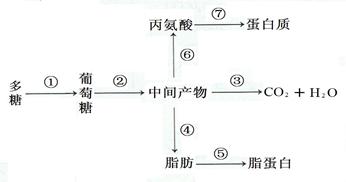

细胞是人体新陈代谢的主要场所,下图所示是细胞中所进行的有关化学变化。

请据图示回答:

(1)能够进行①过程的细胞主要是_______________,促进该过程的激素主要是_______________。

(2)图中的代谢中间产物是指_______________,该物质通过⑥__________转变为丙氨酸,丙氨酸可通过__________运送到核糖体,参与蛋白质的合成。

(3)细胞中能够生成ATP的过程是____________(填序号),场所是。

(4)以上过程中需要氧气参与的是(填序号)。

(5)脂肪肝患者主要是肝细胞中______________(填序号)过程受阻,参与该过程的物质有______________________。

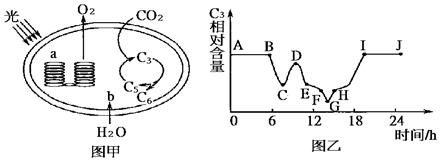

(10分)如下图所示,图甲为叶绿体结构与功能示意图,图乙表示一株小麦叶片细胞内C3相对含量在一天24 h 内的变化过程,请据图分析:

(1) 从图甲可知,在a 中发生的反应称为__________,参与此反应的特有物质有__________。

(2) a结构上色素的基本作用是。在叶绿体色素的提取和分离实验中,一般用提取色素。分离时,滤纸条上扩散速度最快的色素是。

(3) 从图乙可知,从___________点开始合成有机物,至___________有机物合成终止。

(4) AB段C3含量较高,其主要原因是_________________________________。

(5)G点C3含量极少,其原因是____________________________________________。

(6)G点与F点相比,叶绿体中[ H ]含量较___________(填“高”或“低”)。