科举制从隋朝开始实行,到1905年结束,历经1300年。科举制度对中国社会产生了深远影响。阅读下列材料:

材料一 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部等,也都需要懂得相关专业的干员。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

材料二 由于考试是以儒家经典为基础,所以帝国实际上是由儒家学者根据儒家原则来进行治理。……实际上,文职人员的选拔视功绩而定,是中国帝国制度从秦始皇起一直持续到20世纪的一个主要因素。不过科举考试制度 还有另外一面,由于它是以只承认一家常说为基础,这就产生一种顽固的正统观念,并引起一部分知识分子的傲慢,而这些东西正是若千世纪后当西方商人和炮船出现时中国陷入困境的一个原因。

……最初的考试完全是综合性的,着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、教学和政治时事等渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念最后结果是形成一种制度。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。但是,随着生气勃勃的西方的侵入,它转而起了阻止中国人作出有效的调整和反应的作用;直到1905年最终被彻底废除为止。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)据材料概括科举制被废除的原因。

(2)尽管科举制在近代中国难逃被废除的命运,但它对中国社会发展产生过重大影响。综合上述材料并结合所学知识,以“科举制与中賺会发展,为主题进行论证。(要求:观点明确;史论结合:逻辑严密:表述淸晰:280字左右)

【近代社会的民主思想与实践】阅读材料,回答下列问题。

材料一“如果脱离中国近代革命史的全过程来观察问题, 那么也许会把辛亥革命看作不过是一朵不结果实的花,但它并不是不结果实的。”

——胡绳《中国共产党的七十年》

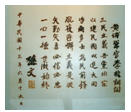

材料二下图是1924年孙中山手书的《黄埔军官学校训词》。其内容为:三民主义,吾党所宗。以建民国,以进大同。咨尔多士,为民前锋。夙夜匪懈,主义是从。矢勤矢勇,必信必忠。一心一德,贯彻始终。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“但它并不是不结果实的”这句话的含义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析孙中山在辛亥革命胜利后坚持革命的原因。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料清入关后,编成《赋役全书》,颁行全国。政府通知民户纳银米数额。地方官往往不公开款项,另立名目,恣意课取。田赋、丁役是正税,田赋分田、屯田,各分上中下三则,征税时又分本征、折征等情况,各征项又分各类谷粱,纳银、纳钱前后不一,各省不同。

康熙五十一年,决定“滋生人丁,永不加赋”。以康熙五十一年的总人口数征收丁银,共335万余两,以后增加丁口不加丁银。但出现丁银负担不均、苦乐不均的现象。有地方官提出把丁银摊入田亩统一征收。广东、四川实行“田载丁而输纳,丁随田而买卖”。直隶、山西、江苏等省奏请实行这一政策。雍正年逐步推广全国。

正税之外,尚有名目繁多的附加税,如“火耗”,即借口赋银散碎,需熔炼银锭上缴,运输、熔炼有损耗而加派多征,名曰“火耗”(又称羡耗),因火耗不上交,地方官员便肆意加征,以饱私囊。雍正二年有地方官提出火耗充公。朝廷规定“羡耗必宜归公,养廉须有定额”。按官职高低,从上交的部分“火耗”中发给官吏“养廉银”。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)据材料归纳清初赋税征收的特点。

(2)据所学知识分析指出推行赋税改革的作用和实质。

近代以来上海经历了沧桑历程,发生了巨大变迁。请阅读下列材料。

李鸿章建立的上海机器织布局,是中国首家机器棉纺织工厂。当时洋布进口不断增长,(1872年的1224万匹增到1890年的1556万匹)郑观应为此提出:“筹一暗收利权之策,则莫如加洋布税,设洋布厂”,李鸿章指派他筹建织布局,郑提请“给十五年或十年之限,饬行通商各口,无论华人洋人均不得限内另自纺织……后患庶几可免矣”。结果李鸿章给予了十年专利权。上海机器织布局历经十余年几次筹资失败,最终在1889年开工,年产24万匹布。其优厚的利润,吸引了许多华商酝酿建厂,由于织布局十年专利,在上海也仅有少数以织布局分局等形式建立。1893年织布局毁于火灾,第二年李鸿章下令在原址建立华盛纺织总厂,但不久上海“洋厂林立,华厂独受其挤”,1900年变卖他人。

结合历史背景,解读从上海机器织布局到华盛纺织总厂的变化历程。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国古代天子每过五年都要率领百官和侍从们去巡狩四方,考察地方官员的政绩和公德。夏、商、周三代除天子巡狩外,还设有“方伯”并“受命于王”,对称臣纳贡的异姓诸侯和分封的同姓诸侯进行监察。

秦汉时期巡视制度的显著特征是分层与分部巡视相结合,职权分明,各司其职,形成了多维的行政巡视体系(中央设监察机关——御史台监察地方行政,刺史分部巡视郡级行政工作,郡以下行政工作由郡国守相、县令长、乡长逐级巡视),即刺史巡视制度,用该制度监督地方要员。

隋唐仍沿袭御史台制度,监察御史代表皇帝出巡地方,监察郡县,保证了中央集权的统一性。唐朝中央最高监察机关“御史台”,任务是“掌以刑法典章纠正百官之罪恶”。“御史台”下设台院、殿院、察院,共司监察而各有侧重。在“一台三院”的体制内,各部门职责明确,互相配合。唐朝巡视制度形式多元,分工明确,制度完备,为以后朝代所效仿。

明朝的巡视制度在封建专制史上是最完备的。明成祖朱棣正式确立御史巡按制度,改御史台为都察院,设六科给事中,成立六个独立的监察机关,负责监察全国官吏,评论政务,规谏皇帝。清朝沿袭明朝,由监察御史和提刑按察使共同负责对地方进行巡视。

材料二虽然巡视制度最早出现于中国,并形成了独具特色的体系,但在国外也有类似的制度可以与之媲美。1809年,瑞典议会认为由司法总监对行政官员的监察并没有充分保障公民的权利,需要建立一项独立于政府的、监察行政官员的制度。1918年,芬兰建立议会监察专员制度及司法监督制度。芬兰司法总监和议会督察员是芬兰政府机关中的最高监察官,他们根据宪法监督各机关及官员是否遵守法律、履行职责。这两种监察官一般由著名法学家担任,每年都要到全国各地巡视,倾听公民意见,接受和审理普通公民对官员和公务员的举报。

——摘编自王明高《国内外巡视监察制度之借鉴》

(1)根据材料一概括中国古代巡视制度的历史沿革,结合所学知识分析巡视制度的历史作用。

(2)综合以上两段材料,分析西方近现代巡视制度和中国古代巡视制度存在哪些不同点,对今天有什么启示?

(15分)【中外历史人物评说】阅读材料,回答问题。

材料 1905年清政府宣布预备立宪后,国内立宪派与革命党进行了一场旷日持久的思想论战。1906年是论战最为激烈的一年,立宪派代表梁启超在《新民丛报》上发表了一系列文章,申明自己的民主思想和支持君主立宪运动的政治态度。他认为依中国的国情只宜实行渐进式的改革,不能实行种族革命,“复仇则必出于暴动革命,暴动革命则必继以不完全的共和,不完全的共和必致亡国”,他担心“革命决非能得共和反而得以专制”。但他也认为中国可以渐行政治革命,但不能同时又搞社会革命,如果以土地国有作为平均地权的手段,势必危及民主政体的基础。梁启超指出如果违反以上两原则,则必会发生流血革命,会招来瓜分亡国的惨祸。即使不至亡国,也将产生内乱,群雄并起。即使以革命手段推翻了帝制,并不能保证就能自动建立起一个民主政府。而且也不能保证新建立的政府不会变成新的专制政府,国民必然要起来反抗,这样二次革命,三次革命就会循环而起,永无休止。

——范福潮《梁启超与清末预备立宪》

(1)根据材料概括梁启超关于革命的主张。(8分)

(2)根据材料,并结合民国初期的社会实际评价梁启超的思想。(7分)