近代以来上海经历了沧桑历程,发生了巨大变迁。请阅读下列材料。

李鸿章建立的上海机器织布局,是中国首家机器棉纺织工厂。当时洋布进口不断增长,(1872年的1224万匹增到1890年的1556万匹)郑观应为此提出:“筹一暗收利权之策,则莫如加洋布税,设洋布厂”,李鸿章指派他筹建织布局,郑提请“给十五年或十年之限,饬行通商各口,无论华人洋人均不得限内另自纺织……后患庶几可免矣”。结果李鸿章给予了十年专利权。上海机器织布局历经十余年几次筹资失败,最终在1889年开工,年产24万匹布。其优厚的利润,吸引了许多华商酝酿建厂,由于织布局十年专利,在上海也仅有少数以织布局分局等形式建立。1893年织布局毁于火灾,第二年李鸿章下令在原址建立华盛纺织总厂,但不久上海“洋厂林立,华厂独受其挤”,1900年变卖他人。

结合历史背景,解读从上海机器织布局到华盛纺织总厂的变化历程。(要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。)

列图表和材料,运用所学知识,分析回答问题:

【材料一】中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

发昌机器厂 |

| 南海 |

陈启沅 |

继昌隆缫丝厂 |

| 天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

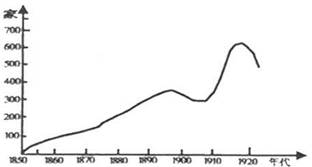

【材料二】中国民族资本主义企业变化

【材料三】第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

请回答下列问题:

⑴材料一中民族企业与古代工业相比,生产方式最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?为什么会这样分布?

⑵从材料二,可以看出民族资本主义在历史上有过发展的高潮,这一高潮大概出现在什么时期?

⑶根据材料三,说说为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又衰落下去?

⑷从张謇企业的历史命运,我们可以得出怎样的认识?

古代中国有着发达的农业、先进的手工业和繁盛的商业,为文明的萌生和发展提供了雄厚的经济基础。然而,在封建社会后期,小农经济又严重阻碍了新的生产力和生产关系的发展,成为近代落后挨打的根源之一。结合所学知识,回答下列问题:

(1)中国封建社会农业生产的基本模式是什么?概述其特点。(3分)

(2)唐朝后期起,中国古代城市商业活动在时间和空间上发生了哪些显著的变化?

(3)马克思说:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世,并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的战斗中被打垮……”当时清政府是怎样从经济方面“不顾时势”的?试由此分析中国“被打垮”的原因。

阅读材料,回答下列问题。

材料一亚历山大二世在1861年3月1日颁布废除农奴制的法令……这是俄国历史上的一个重大转折点,甚至比美国历史上1863年的《解放宣言》更重大。在美国,《解放宣言》仅关系到少数黑人,而在俄国,废除农奴制的法令涉及到占压倒多数的人口。解放农奴的影响是如此深远,以致其他一系列改革证明是不可避免的……这些发展意味着1914年的俄国比起1825年的十二月党人时的俄国更与欧洲相似得多。然而,这些不断增长的相似之处正如斯拉夫派所警告的,引起了俄国社会中的某些分裂和冲突。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1861年改革使斗争空前激烈,俄罗斯站在一个十字路口;它是把西方模式作为“现代化的普适道路”而遵循前进,还是找一条“俄罗斯特殊性”之路?这就是此后半个世纪展现在俄罗斯大地上的基本事态……

——钱乘旦《现代化的特殊性道路》

请回答:

(1)结合所学知识说明材料一中俄国与欧洲“相似”的表现并阐释这种“相似”说明了什么?

(2)农奴制改革是如何体现“俄罗斯特殊性”的?这种“特殊性’”对人类历史产生了怎样深远的影响?

商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革,两次改革不囿于传统,除旧布新,对中国历史发展产生了深远影响。阅读下列材料:

材料一令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。……宗室非有军功论,不得为属籍。……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。

——《史记·商君列传》

材料二时民困饥流散,豪右多有占夺,(李)安世乃上疏……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。九年(公元485年),下诏均给天下民田:“诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩……”于是海内安之。

——《魏书》

请回答:

(1)据材料一、二,商鞅变法和孝文帝改革在土地问题上分别采取了什么措施?简要分

析采取这些措施的不同原因。

(2)结合所学知识,概括说明两次改革“除旧布新”的形式有何不同,并指出其对历史发展所起的相同作用。

阅读下列材料:

材料一由于牛顿证明了地上的力学也能应用于天上的星球,从而昭示了一种简单而统一的自然规律的存在,整个思想界不禁为之亢奋。人们因此发现,原来整个错综复杂、扑朔迷离的自然界,不过是按某种法则运转的巨大的机械装置,而其中并没有上帝的地盘。于是传统的宗教信仰被动摇了,唯物主义思潮开始盛行。到18世纪后半期,欧洲的知识精英大多已对基督教持怀疑态度,此情况在法国尤其突出。极富玄想天分的法国人还自然地由自然界联想到人类社会。既然自然界有一个统一的规律,那么人类社会也决不会例外。

——马克垚主编《世界文明史》

材料二科学对工业的影响的最惊人的例子之一可见于煤衍生物方面。煤除了提供焦炭和供照明用的宝贵的煤气外,还给予一种液体即煤焦油。化学家在这种物质中发现了真正的宝物——种种衍生物,其中包括数百种染料和大量的其他副产品如阿司匹林、冬青油、糖精、消毒剂、轻泻剂、香水、摄影用的化学制品、烈性炸药及香橙花精等。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)依据材料一、二,概括近代自然科学的发展所产生的影响。(6分)

(2)有人指出,近代西方发生的三大革命——科学革命、工业革命和政治革命是互相依赖,相互作用的,从而使西方能够领先于世界其他地区。试以第二次工业革命的史实为例论证这一观点。