阅读材料,回答下列问题。

材料一 亚历山大二世在1861年3月1日颁布废除农奴制的法令……这是俄国历史上的一个重大转折点,甚至比美国历史上1863年的《解放宣言》更重大。在美国,《解放宣言》仅关系到少数黑人,而在俄国,废除农奴制的法令涉及到占压倒多数的人口。解放农奴的影响是如此深远,以致其他一系列改革证明是不可避免的……这些发展意味着1914年的俄国比起1825年的十二月党人时的俄国更与欧洲相似得多。然而,这些不断增长的相似之处正如斯拉夫派所警告的,引起了俄国社会中的某些分裂和冲突。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1861年改革使斗争空前激烈,俄罗斯站在一个十字路口;它是把西方模式作为“现代化的普适道路”而遵循前进,还是找一条“俄罗斯特殊性”之路?这就是此后半个世纪展现在俄罗斯大地上的基本事态……

——钱乘旦《现代化的特殊性道路》

请回答:

(1)结合所学知识说明材料一中俄国与欧洲“相似”的表现并阐释这种“相似”说明了什么?

(2)农奴制改革是如何体现“俄罗斯特殊性”的?这种“特殊性’”对人类历史产生了怎样深远的影响?

阅读下列材料:

材料1:共产党人不屑隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布:他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。——马克思、恩格斯《共产党宣言》

材料2:历史表明我们也曾经错了,我们当时所持的观点只是一个幻想,历史做的要更多,它不仅消除了我们当时的迷误,并且还完全改变了无产阶级进行斗争的条件。1848年的斗争方法,今天在一切方面都已经陈旧了,这一点值得在这里较细致地加以研究。

材料3:但是由于这样有成效地使用普选权,无产阶级的一种崭新的斗争方式就开始被采用,并且迅速获得进一步的发展……结果,资产阶级和政府害怕工人政党的活动更甚于害怕它的不合法活动,害怕选举成就更甚于害怕起义成就。——材料2、3均据《法兰西内战·序》

请回答:

(1)材料1对无产阶级的夺权方式是怎样认识的?简要分析其主要原因。

(2)材料2、3对无产阶级的夺权方式又有怎样的认识?依据材料分析其理由。

(3)综合上述材料和问题说明,恩格斯对原先结论的修正说明了哪些问题?

鸦片战争惊醒了先进的中国人。此后,他们开始睁眼看世界,不断向西方学习。结合材料和所学知识回答问题:

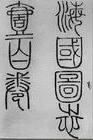

(1)面对鸦片战争后的国内形势,图中所示著作明确提出了什么主张?这一主张在当时有何积极作用?

(2) “以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术。”这句话表达了洋务运动“,”的指导思想。

(3)梁启超说:“君权日益尊,民权日益衰,为中国致弱之根源。”为此,他提出了怎样的主张?

(4)“要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教……”上文中的“德先生”“赛先生”分别指什么?“拥护德先生”“拥护赛先生”在当时的思想领域产生了什么影响?

(5)依据上述材料,概述近代先进的中国人向西方学习的内容的变化。

历史上的中西文化交流是双向的,既有“西学东渐”,也有“东学西传”。其中“东学西传”对欧洲产生了重大影响。阅读材料,回答问题。

材料一 《中国的世界记录》 收录的中国古代科技成果统计

| 类别 |

数学 |

天文历法气象 |

地学 |

化学 |

农学 |

机械 |

水利 |

轻工 |

兵器 |

| 项数 |

22 |

25 |

25 |

9 |

25 |

7 |

7 |

8 |

8 |

(1)中国古代领先世界的科学技术主要分布在哪些领域?为什么会有这一特点?

材料二马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

(2)依据材料并结合所学知识,指出“新教”主要有哪些?近代科学主要表现为哪些领域的成就?为什么在三大发明的中国,未能将其“变成……手段,变成……杠杆。”?

材料三欧洲启蒙运动的旗手伏尔泰对于中国的传统权威孔子推崇至极,他把孔子的画像挂在家里的礼拜堂里朝夕膜拜。在他心目中,奉行儒学的中国是开明专制君主制的典范,那里有真正的信仰自由,佛教、道教、喇嘛教都可以自由传道,政府只管社会风化,从不规定国民的宗教信仰,这为对现实不满的法国人提供了一种榜样。

(3)依据材料分析,伏尔泰认为“奉行儒学的中国”为法国人提供的“榜样”指什么?结合时代背景分析,伏尔泰推崇儒学的目的是什么?(2分)

阅读下列图片及文字材料,回答问题。

材料一

图一 薄伽丘图二 马丁·路德图三 卢梭

(1)材料一的三幅图片分别反映了欧洲思想史上的三次运动,请写出它们各自的名称,并指出每次运动的核心思想是什么?

材料二政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又互相制约,即权力要分开掌握和使用。

(2)材料二体现了什么思想?请结合所学的知识,谈谈这种思想在美国政治上的实践。

(3)材料一中图三所反映的运动对近代中国产生了重大影响,为建立民主政治,先进的中国人先后开展了哪些运动?请列举这些运动的名称。

阅读下列图片及材料

|

|

| 图一(前551-前479年) |

图二 董仲舒(前179-前104年) |

2005年央视春节联欢晚会有一个别开生面的节目:对联集锦。山东和山西的对联是:山东上联:孔子仁,关公义,人文典范;山西下联:泰山日,壶口烟,天地奇观。山东人以孔子为骄傲,其实孔子也是中国的,更是世界的。因为孔子开创的儒家文化,作为中国传统文化的主流,它已经渗透到中国人思维意识的深层,所以要了解中国,要了解中国文化,不能不去了解儒家文化

回答问题:

(1)图一中历史人物是谁?其思想核心是什么?

(2)图二中董仲舒的主要思想有哪些?他对儒家文化的发展有何影响?

(3)图二中历史人物所在朝代的皇帝与秦始皇对待儒家的态度有何不同?其本质有何共同点?

(4)在明清时期,儒家文化又有了怎样的发展?( 3分)