列图表和材料,运用所学知识,分析回答问题:

【材料一】中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

发昌机器厂 |

| 南海 |

陈启沅 |

继昌隆缫丝厂 |

| 天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

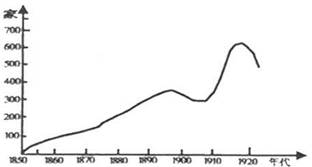

【材料二】中国民族资本主义企业变化

【材料三】第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

请回答下列问题:

⑴材料一中民族企业与古代工业相比,生产方式最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?为什么会这样分布?

⑵从材料二,可以看出民族资本主义在历史上有过发展的高潮,这一高潮大概出现在什么时期?

⑶根据材料三,说说为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又衰落下去?

⑷从张謇企业的历史命运,我们可以得出怎样的认识?

(14分)阅读下列材料,回 答问题。

答问题。

材料一 “在战争结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是,把市场,实际上就等于把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起》解说词

材料二 1923—1929年在任的美国总统柯立芝说:“既然只有富人才是有价值的,因此政府应谨防多数人的意见。因为贫穷是罪恶的报应,政府便不应该向高尚的富人征税,以援助卑贱的穷人。由于富人最了解他们的利益所在,政府便不应该干预他们经营的企业。”

——《大国崛起》解说词

材料三让我们再一次发问:我们已经达到了1933年3月4日那天所梦想的目标了吗?我们已经找到快乐之谷了吗?

但是,我们的民主也正受到考验:在这个国家中,我看到数千万公民——占总人口的重大数目——他们中的大部分 此时此刻仍然处于今天所称的生活之必需的最起码的标准之下。

此时此刻仍然处于今天所称的生活之必需的最起码的标准之下。

我看到数百万家庭依赖低微的收入生存,以致家庭灾难的阴影日复一日地笼罩着他们。

我看到数百万人们,他们在城市和农村的日常生活仍处在半个世纪前一个所谓的上流社会认为不体面的环境之中。

我看到成 百万人得不到教育、娱乐以及改善他们及其子女利

百万人得不到教育、娱乐以及改善他们及其子女利 益的机会。

益的机会。

我看到数百万人无力购买农产品和工业产品,又因为他们的穷困潦倒而无力工作,不能为其他数百万人生产。

我看到全国有三分之一的人口住房破损,衣衫褴褛,营养不良。

——1937年1月20日罗斯福总统连任就职演说

材料四 近两个月来,世界金融危机日趋严峻,为抵御国际经济环境对我国的不利影响,温家宝总理主持召开国务院常务会议,确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。包括:一是加快建设保障性安居工程;二是加快农村基础设施建设;三是加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设;四是加快医疗卫生、文化教育事业发展。……会议确定,到2010年底约需投资4万亿元。

——《人民日报》( 2008年11月10日)

请回答:

(1)材料一中所说的俄国“能够拄着拐杖走动”得益于什么政策?为什么说它是对马克思主义理论的重大突破?

(2)材料二反映了当时美国盛行什么经济思想?这对美国历史造成了什么影响?

(3)从材料三的演说词中,你能看到20世纪30年代美国社会存在的主要问题是什么?罗斯福采取了哪些措施解决这些问题?他所开创的经济新模式与以往相比,最大的特点是什么?

(4)根据材料四及所学知识,指出中国政府在应对本次危机方面与罗斯福新政的哪些做法相似?二者有何共同特点?

(5)20世纪80年代,英国首相撒切尔夫人曾说:“(我们的)社会有一个梯子和一张安全网,梯子用来供人们自己努力改善生活,安全网则是用来防止人们跌入深渊。”由此可见,西方国家推行社会福利制度的主要目的是什么?

(16分)外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。阅读下列材料:

材料一

材料二中华人民共和国外交政策的原则,为保障本国独立、自由和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民的友好合作,反对帝国主义的侵略和战争政策。

——《共同纲领》

材料三中印两国的谈判在今天……我们说过要在一九五三年开始这一谈判,现在实现了。我们相信,中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会顺利地解决的。新中国成立后就确立了处理中印两国关系的原则,那就是……

——《周恩来选集》下卷

材料四新中国成立二十多年来,中国的国际地位不断提高,美国政府实行二十多年“遏止和孤立”中国政策的失败,加之美国与苏联争霸中所处的守势地位,使美国不能不承认中华人民共和国的发展和在国际事务中的巨大作用,不得不考虑改善与中华人民共和国的关系。美国总统尼克松说:“如果没有(中国)这个拥有七亿多人民的国家出力量,要建立稳定和持久的国际秩序是不可设想的。”同样中国也面临新的战略抉择。那时候,苏联驻兵中国北方 边境,构成对中国安全的主要威胁。在这种形势下,改善中美关系,对改善中国的国际地位,对付来自苏联的威胁十分有利;同时,对解决台湾问题,实现祖国统一大业,也有重要作用。

边境,构成对中国安全的主要威胁。在这种形势下,改善中美关系,对改善中国的国际地位,对付来自苏联的威胁十分有利;同时,对解决台湾问题,实现祖国统一大业,也有重要作用。

——人民教育出版社《历史必修1》

材料五 1990年—2006年,中国中国累计参加联合国14项维和行动;2000年出席联合固千年首脑会议;2001年底中国正式加入世界贸易组织;2001年在中国的推动下,上海合作组织正式成立;2001年,中国成功举办亚太经合组织 第九次领导人非正式会议。

第九次领导人非正式会议。

请回答:

(1) 为材料一中图一漫画写一句主题词。(1分) 图二中国外交的失败说明了什么?(1分)

(2)材料二反映了新中国外交的基本方针是什么?(1分)在材料三中周总理首次提出了什么原则?它的提出有何意义?

(3)依据材料四分析中美关系改善的原因。(5分)

(4)依据材料五结合所学知识概括新时期中国外交政策有何新发展?(4分)

(5)上述史实反映了中国不同时期外交政策的发展变化,由此,你得到什么认识?(2分)

二十世纪二、三十年代,苏美从各自的实际出发对本国的经济体制进行了调整 和创新。阅读下列材料,回答问题。

和创新。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1921年列宁说:“目前已经很清楚,我们用冲击的方法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则的尝试已经失败了。……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——引自《苏联兴亡史》

材料二 必须再后退,从国家资本主义转到国家调节买卖、货币流通,私人市场比我们强大,通常的买卖、贸易代替了商品交换。

——引自《列宁全集》42卷

材料三兹宣布,国会的政策是:……促使各同业团体之间的合作行动,以提供普遍福利;要在适当的政府制裁和监督下,引导如维护劳资双方的联合行动;要淘汰不公平的竞争惯例;要使各产业的现有生产能力得到最充分的利用;要取消不适当的生产限制(暂时有需要的除外)。

——傅任敢译《全国产业复兴法(1933年(节录)》

材料四“新政”未能使美国走出萧条、步入繁荣。由于政府对私人企业持敌视态度,对其管制过严,甚至政府直接参与同私人企业的竞争,因而私人企业的活力大大降低,美国经济反而遭到重创,只是由于第二次世界大战来临,美国通过向交战双方兜售军火才使美国真正走出经济危机。

——杨目、赵晓《罗斯福“新政”:评价及启示》

请回答:

(1)材料一说明了苏俄的经济政策发生了怎样的变化?

(2)材料二中的“再后退”退到了什么地步?“后退”的根本目的是什么?

(3)据材料三,指出罗斯福“新政”的内容有哪些?并 结合所学知识指出罗斯福新政的核心措施是什么?

结合所学知识指出罗斯福新政的核心措施是什么?

(4)材料四是怎样评价罗斯福“新政”功过的?材料四认为美国经济“真正恢复”得益于什么?

(5)依据以上四则材料,指出苏、美经济体制的调整与创新各有何特点?

阅读下列材料:

材料一明万历年间徽州人汪道昆的《太函集》中说:“吾乡左(轻视)儒右(崇尚)贾,喜厚利而薄名高,纤啬之夫,挟一缗而起巨万……要之,良贾何负于闳儒!”

材料二明代徽州商人佘文义“……少贫困,操奇赢,辛勤以振其家。性不好华靡,布袍芒履,游名卿大贾间泊如也。置义田以养族之不给者,义屋以居之无庐者,义塾以教族之知学者。……捐四千金建石桥以围水口,以利行人,年逾八十而行义不衰。”清代商人胡荣命“……贾五十余年,临财不苟取,遇善举辄捐货为之,名重吴城。晚罢归,人以重价赁其肆名,荣命不可,谓:‘彼果诚实,何藉吾名?欲藉吾名,彼先不诚,终必累吾名也。’”

材料三研究华商历史的郭德利指出:“在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向于把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其下一代尽可能转向科举。因此,我们可以说,引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。”

——以上材料均选自《中国全史·商贾史》

回答:

(1)依据材料一,指出明清时期人们在思想观念上发生了怎样的变化?

(2)根据材料二、三,概括指出明清商人的优良品行。结合所学知识,简要列举明清时期商业发展的表现

(3)郭德利认为“引发人们经营致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素”。根据材料三,指出其论证的依据,并结合时代背景分析造成这一社会现象的原因。

【历史上重大改革】阅读下列材料,回答相关问题。

材料一克里米亚战争的失败对俄罗斯的民族主义者和斯拉夫派来说是一个严重打击,因为与许多事先就警告俄罗斯会因其没能跟上西方的脚步而即将遭到失败的西欧派人不同,斯拉夫派人则很有信心地预言俄罗斯专制制度的优越性将会导致一场可与1812年对拿破仑的胜利相媲美的胜利。实际上,这场失败暴露了旧制度的腐败和落后。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。

——《回顾戊戌重温历史》(《光明日报》2008年12月7日)

材料三在明治维新期间,我们发现了一个奇特的现象。一方面日本全面学习西方,从军事、技术、政治体制一直到生活习惯,日本的精英阶层善于学习,全力促进日本的现代化和西化;另外一方面明治政府在改革过程中出现了许多矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施,其改革过程中融入了大量日本本身的传统和文化的因素。

——刘涛《中国崛起第十四:从“万世一系”的宗教神话看日本的崛起》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出材料中“西方的脚步”和“旧制度”的内涵。

(2)据材料二和所学知识,指出史学界部分学者将戊戌变法看作是“中国现代化进程起点”

的主要依据。

(3)据材料三结合所学知识,指出日本明治维新“融入了大量日本本身的传统和文化的因

素”的主要表现。

(4)综合以上材料,俄、中、日三国近代化的改革给我们的重要启示。